�V�q�V�c8�N�Ɂi669�j�������������������߉ގO���������u���邽�߂ɁA�v�l�̋��������A���s�R�Ȃ̎��@�Ɍ��Ă��u�R�Ȏ��v���n�܂�Ƃ���B

���̌����̒n�Ɏ����ڂ��u���⎛�v�Ə̂����B�s�����鋞�ֈڂ����ɋy��ŁA���鋞�����O�����V�̂��̒n�Ɉڂ��u�������v�Ɩ��t�����B

���̑n���̔N��a��3�N�i710�j�Ƃ���B���̌�V�c��c�@�A�܂��������̐l�X�̎�ɂ���Ď��X�ɓ��������Ă�ꐮ�����ꂽ�B

�ޗǎ���ɂ͎l�厛�A��������ɂ͎��厛�̈�ɐ�����ꂽ�B���ɐۊ։Ɠ����k�ƂƂ̊W���[���������߂Ɏ�����ی삳��A

�����͂܂��܂�������ɂȂ����B��������ɂ͏t���Ђ̎������蒆�ɂ����߁A��a����̂���قǂɂȂ����B

���q���������ɂ͖��{�͑�a���Ɏ���u�����A�����������̔C�ɂ��������B���{�ɂ��@���������������]�ˎ���ɂ�21000�Η]�̎�^����ꂽ�B

��������n�߂̐_�������ߥ�p���ʎߥ�Ў���n���Ȃǂŋ������͍r�ꂽ���A���̌�̓w�͂ŕ������A�V�����������̗��j������ł���B

�R����T�O���N�ٓ��@1000�~

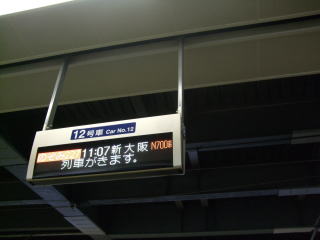

�i�씭11:07�@���s���P�R�F�Q�P�@�@�̂��݂Q�Q�V��

���s���@�@13:21�@�@�@����͋��s�����͂��܂���@�@

�i��̉w�ف@�V���X�ٓ��@800�~�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�R�R�N�Ԃ�ɖK���ޗǂł����E�E�E

�g�Q�P�N�P�O���P�R��-15�� �@�@�@�@�@�@�t�W�^�z�e���ޗǂP

�u�꒼�Ɠ@�����ց@�ޗǎs������

2008.10.4 22:58

���C�����u�꒼�Ƃ̋������ޗǎs�i�ޗNJw���j�@�����u�Ö�s�H�v�Œm���镶���A�u�꒼�Ɓi�����P�U�`���a�S�U�N�j����炵���ޗǎs�������̋����i�o�^�L�`�������A

���a�R�N�z�j�ɂ��āA���L�҂̓ޗNJw���i���s�j�͂S���A���Ǝ��g���v�����Ƃ���铖���̎p�ɕ���������j�𖾂炩�ɂ����B���J�������L����\��ŁA

���Ƃ̔��ӎ����`���@����t�ȍ~�ɑS�ʓI�Ɍ��w�ł��������B

�@���Ƃ͏��a�S�`�P�R�N�ɂ��̓@��ɏZ��Ŏ��M�����Ɏ��g�݁A�u�Ö�s�H�v�������������B���ҏ��H���Ă甒���h�̕��l�A��Ƃ炪�W�܂�A

�u�����T�����v�Ƃ��Ăꂽ�B�����͖ؑ��Q�K���ĉ��ז�S�P�O�������[�g���B�����肪������A�m���̌�y����T�����[����������Ă���B

���Ƃ���炵����͋������Ȃ̏h���{�݂ȂǂɎg���A�͗l�ւ����J��Ԃ���Ă����B

�@���J�[���E�����勳���i���z�E���w�j�������̎ʐ^�����Ƃɒ����������ʁA���݂̓@����͂ގ���i���������j�h��̕��͂��Ƃ͂ЂȂт��y�����������Ƃ��m�F�B

�Q�̎q���������d��ǂɑ������݂������Ƃ�A�T�����[���̊����i�������j�̍����Ȃǂ��ύX����Ă��邱�Ƃ����������B�����H���ł́A�ł��邾�������̎p�ɋ߂Â�

�A���Ƃ̎���̕��͋C�𖡂킦��悤�ɂ���Ƃ���

���厛�͐����V�c�̍c���q��e���̕������߂ɁA�_�T�T�N(728)�Ɍ��Ă�ꂽ�����R���i���傤���j���A�V���P�R�N(741)�ɍ����i���������i�����݂傤���j�E

�@�؎��i�ق������j�j�����̏ق�������ꂽ�̂ɔ����A���i���ĂȂ�����a������������O�g�Ƃ���B

�����ēV���P�T�N(743)��Ḏɓ߁i�邵��ȁj�啧�����i������イ�j�̏ق��������A�V���P�V�N(745)��葢���H�����n�܂����B�V���Q�P�N�Ɋ����A

�����ɑ啧�a�̌������i�s���āA�V������S�N(752)�S���ɊJ��i��������j���{��c�܂ꂽ�B

���̏����ȑO����u���̑厛�i�Ђ��̂����ł�j�v�Ƃ������ŒN����Ƃ��Ȃ��Ă��悤�ɂȂ��Ă������A��

�̌�A�����厛�i�ɂ���Đ����Ⓦ���A�u����O�ʑm�[�i����߂��ڂ��j�Ȃǂ����c����A����厛�v�Ƃ��Ă̎�������������ɐ����A

���̖���������W�N(789)�ɔp�~�����܂ő�����ꂽ�B�čt�Q�N(855)�A��n�k�ɂ���đ啧�̓����������A

���̌�C�����ꂽ���A�����̑����̂����肩�玡���S�N(1180)�ɕ��d�t�̌R���ɂ��啧�a���͂��߉����̑唼���Ă��ꂽ�B

�������A�����������������ɂ�A���؋C���ł��������w�����������ɂȂ�A���q����ɂ́A�����̊w�m���y�o�����B�Ƃ��낪�A

�i�\�P�O�N(1567)�Ɏ����ĎO�D�E���i�̗����N��A�킸���Ȍ������c������ƂȂ������A���͐퍑����ɓ���A�����͓�a�������

�A�ȒP�ȏC�������o���Ȃ������B�]�ˎ���ɓ���A�����@���c�����{�ɏ�\���A�������i�Ə��喼�̋��͂āA���\�T�N(1692)�ɑ啧�̊J�ዟ�{���A

��i�U�N(1709)�ɑ啧�a�̗��c���{���s��ꂽ�B���̌�A�����E���a�̓�x�A�啧�a�̑�C�����Ȃ��ꂽ�B

�ȍ~�@�z����͂R�R�N�O�̉��������ʐ^

�s�����`�t

|

���ւ��H�i�y���j�����j

|

�P�C�Q�O�O�~

|

|

�z���f�[�����`�i�y���j�̂݁j

|

�P�C�T�O�O�~

|

|

�����V

|

�P�C�X�O�O�~

|

|

�������H

|

�P�C�X�O�O�~

|

|

�V�n����H

|

�P�C�X�O�O�~

|

|

���ւ��V

|

�Q�C�T�O�O�~

|

|

���ԓ�

|

�R�C�O�O�O�~

|

|

�s�f�B�i�[�t

|

��a�V�V

|

�R�C�W�O�O�~

|

|

�ᑐ���

|

�T�C�T�O�O�~

|

|

���ւ����

|

�V�C�O�O�O�~

|

|

�G�߂̉��

|

�W�C�T�O�O�~

|

���������j�i����������ٔq�ό����j

�@�������͓V�q�V�c�W�N(669)�A���b�i�����j�����̎��@�i�R�鍑�F���S�R�K�j�Ɍ��Ă�ꂽ�R�K���i��܂��Ȃł�j���N���Ƃ��A

�V�����ɂ͑�a�����s�S�Ɉڂ��ĉX�⎛�i���܂₳���ł�j�Ə̂���܂����B�������̘a���R�N�i7 1 0�j�ɓs������ɑJ�����ƁA�����̎q�������s�䓙�i�ӂЂƁj�́A

�X�⎛��V�s�Ɉڂ��ׂ��A���鋞�����O�����V�̒n�Ɏ��n���m�ۂ��Ď������������Ɖ��߂܂����B�a���V�N(714)�ɋ������n������A

�s�䓙�̈�����̗{�V�T�N�i721�j�ɖk�~������������܂����A���̌�A�����V�c��s�䓙�̖��ł�������c�@�̔���ɂ���ē�������d�������Ă��A

�₪�āA���������̑厛�@�ɂȂ�܂����B

�@�ޗǁE��������Ɏ��ρE���e�Ƃ��ɏ[�������������͓������̎����Ƃ��ĉh���A���������ȍ~�͏t���Ђ����x�z���Đ��͂��g�[���A�@���i�ق������j���w����������@���@�̑厛�Ƃ���

��s�����E�̏d���ƂȂ�܂����B�������A�������j�̂Ȃ��ŁA���V�ЂȂǂɂ���ēx�X�������Ď����܂����B�Ƃ��Ɏ����S�N(1180)�̕��͋��������ĖS�����܂������A

���t�@������E���~�E�N�c�E�^�c�Ȃǂ̗L���X�I���������Q�悵���A�����銙�q�������c�������Ȃ��܂����B

���q����͕��m���͂������Ȃ�܂����A���{�͑�a�Ɏ��E��u�����A�����������Ă��̔C�ɓ����点���Ƃ������Ƃ́A

�����̋��������e���ʂɗ^����e���������ɑ傫�����������킩��܂��

�@�퍑����ɂȂ�ƕ��m���͂�����ƂȂ�A�D�L����́A���n�ɂ���Ď��̍팸�������Ȃ��A���@���͂̎�̉����i�s���܂����B

�]�ˎ���ɂȂ�ƁA���ۂQ�N(1717)�̑�Œ��S�����̂قƂ�ǂ��Ď����܂����B���̉Ђł́A���낤���ē������E�d���E�H���E�k�~���E�O�d���E�哒������Ђ���܂ʂ���A

���̌�A�悤�₭��~���ƒ������݂̂��Č�����܂����B

�@���������A�_�������ɂ��p���a�߁i�͂��Ԃ����₭�j���f�s����A�������͊��l�̎p�ƂȂ�܂������A���̌�̓w�͂Ŗ@���쎝���Ȃ���A���݂��Ȃ������r��ɂ���܂��B

| H21.7.10 |

JTB |

|

34600 |

| H21.7.27 |

�p�X�|�[�g |

800 |

|

|

�i��a�y |

600 |

|

|

�傹��ׂ�370*2 |

740 |

|

|

�낤���� |

1050 |

|

|

�~�j��530*4 |

2121 |

|

|

�[�H |

2800 |

|

| H21.7.28 |

�� |

1575 |

|

|

���y�Y�َq |

1272 |

|

|

�˂���� |

1592 |

|

|

�E���g���}�� |

1600 |

|

|

|

|

|

|

|

14150 |

|

|

|

|

|

| H21.10.13 |

�P�O���P�R���`�P�T���ޗǗ��s��p |

|

|

|

|

|

|

|

�@�T�P�C�O�O�O�~�@�i�s�a�ȊO�i�P�R���`�P�T�����n�Ŏx���j |

|

|

|

�@�V�R�C�O�O�O�~�@�i�s�a�x���\�� |

|

|

|

|

|

|

|

�P�Q�S�C�O�O�O�~�@����p |

|

|

|

|

|

|

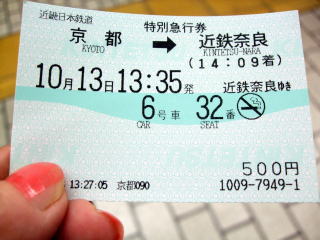

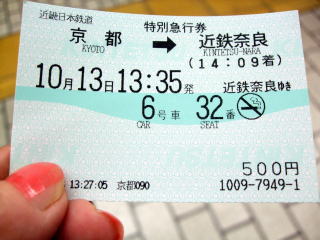

�ߓS���}�@13�F35���@�@14�F09�ޗǒ�

�U�P�O�~�{�T�O�O�~�i���}�����j

�@�@�@�@���� �@�@�\��x �@�@���� �@�@�@�{�n��

1 �@�@������ �@�@�@�� �@�@�@���� �@�@�@����

2 �@�@�a�˗� �@�@�@���@�@�@ ���@

�@�@�@���吨�i�����j

3 �@�@�\���� �@�@�@�� �@�@�@�]�@ �@�@�@�����

4 �@�@���ɗ� �@�@�@�\�@�@�@ �B�R �@�@�@�����x�V

5

�@�@���@�@�@ �� �@�@�@���g �@�@�@�ω�

6 �@�@�@�����@�@�@ �߁@�@�@ ���� �@�@�@����

7 �@�@������ �@�@�@�� �@�@�@����

�@�@�@�n��

8 �@�@�k�뗅�@�@�@ �C�@�@�@ �V�� �@�@�@����

9 �@�@���x�� �@�@�@�K �@�@�@��t �@�@�@��t

10 �@�^�ɗ� �@�@�@��

�@�@�@���� �@�@�@����

11 �@�Ɠ��� �@�@�@�N�@�@�@��g �@�@�@������

12 �@������ �@�@�@�q �@�@�@�_�@ �@�@�@�߉ށi�܂��͑ɗ���j

�R�R�N�O�ƕς���Ă��܂���ˁE�E

�����ɂ́A��t�@���i��������E���d���j�A�����E������F�����i���P����̎����I�E�����E���d���j�͕����O�N�i�P�P�W�V�j�ɔR�c������ڂ��ꂽ�Ɖ]���Ă��܂��B�����F�����i�i�O�ށE��ؑ��E���q�����E����j�A�䂢�܈ۖ��������m�����i�O�E��ؑ��B���q�����E����j�A�\��_�������i��ؑ��E���q�����E����j�l�V�������i�O�E��{���E���������E����j��������B

�u�������E�������i����j�v�͋������̎O�̋����̈�ł���A�T�_�O�N�i�V�Q�U�j�n���ł����A�Z�x���Ď��ɑ����A���i��\��N�i�P�S�P�T�j�Č����ꂽ���̂ł��B

�H�����ŁA�˂����Ă��܂��B�@�@�@�@�R�R�N�O�̎ʐ^���Q�l��

�t����Ђ͐_��i�_�Q�N�i768�j�A���鋞�̎��ƍ����̔ɉh���F�肷�邽�߂ɑn�����ꂽ�_�Ђł��B�t���R���n�тɑ�����W�R�̐��[�ɒ������铡�����̎��_���J���Ă��܂�

�B�_�������ɏ���ēޗǂ̒n�ɂ����łɂȂ��Ĉȗ��A���͐_�̎g���Ƃ���Ă��܂��B����10�N�i1998�j�A�Ós�ޗǂ̕������Ƃ��ďt����ЂƏt���R���n�т����E��Y�Ƃ��ēo�^����܂����B

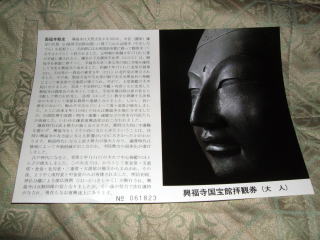

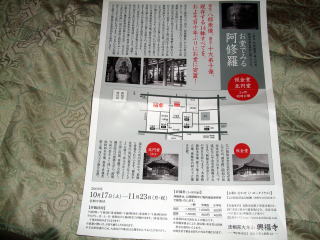

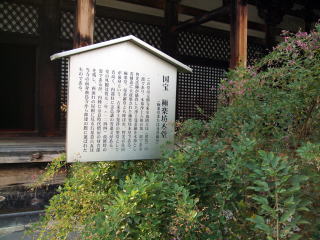

���厛Ḏɓߕ����i�Ƃ��������邵��ȂԂ����j�́A��ʂɁu�ޗǂ̑啧�v�Ƃ��Ēm���镧���ŁA���厛�啧�a�i�����j�̖{���ł���B

�����V�c�̔���œV��17�N�i745�N�j�ɐ��삪�J�n����A�V������4�N�i752�N�j�ɊJ�ዟ�{��i�������悤���A

������̋V���j���s��ꂽ���A�������鑜�͒����E�ߐ��̕�C���͂Ȃ͂������A�����̕����͑���A���A�w�̈ꕔ�ȂǁA

�����ꕔ���c��ɂ����Ȃ��B�u����Ḏɓߕ������v�̖��Œ�������̍���Ɏw�肳��Ă���B

�\��_���́A��t�@����12�̑��ɉ����āA���ꂼ�ꂪ�����12�̎��A12�̌��A�܂���12�̕��p�����Ƃ����B���̂��ߏ\��x���z�������B�܂��A�\��_���ɂ͂��ꂼ��{�n�i���g�O�̖{���̎p�j�̕��E��F�E�����Ȃǂ�����B

�e�_�������ꂼ��7��A���v8��4����ő��鍳�𗦂���Ƃ����B

�o�T�ɂ���Ď�p����ǂ݂��قȂ邪�A�����ł͂����Ƃ���ʓI�Ȃ��̂�������B

���� �ǂ� ���� �J�^�J�i �펚 �{�n��/�� �\��x

�{�����叫�i���������q�j ���т炱��҂� �N���r�[�� ���[ ���ӕ�F �q�_

���ܗ��叫 ���� ���@�W�����@�W���� �T�N ������F �N�_

���闅�叫 �߂��� �~�q�� �L���N ����ɔ@�� �А_

���ꗅ�叫 ���炠��Ă��� �A���f�B�[���A���e�B�� �T �ω���F �K�_

??���叫 ������ �A�j���}�W�� �L���N �@�ӗ֊ω� �C�_

�X�ꗅ�叫 ���炳��Ă��� �V�����f�B���T���e�B�� �^���N ����F ���_

���B���叫�i��ߓV�j ���� �C���h�� �J �n����F �ߐ_

�g�Η��叫 �͂��� �p�W���p�W���� �}�� �����F ���_

�����叫�i��?�����j �܂��� �}�z���K�}�N�� �L���N ��Г����� �\�_

�^�B���叫 ���� �L���i���V���h�D�[�� �A�� ������F �ѐ_

���m���叫 ����Ƃ炵�傤�Ƃ� �`���g�D���`���c�� �o�� ����@�� ���_

��㹗��叫 �т��� �r�B�J���[�� �o�N �߉ޔ@�� ��_

�\��_���� [�ҏW]

����ɂ͊e�\��x�̓������`�ǂ����W����u�����Ƃ������B���{�ł͓ޗǁE�V��t���̓��g��̏\��_�������A�ŌÂ̍�ł���ƂƂ��ɑ��`�I�ɂ��D�ꂽ���̂Ƃ��Ė������B

12�̂̎����A�|�[�Y���͕K���������ꂳ�ꂽ���̂łȂ��A�}���I���F�݂̂���e������ʂ��邱�Ƃ͂قƂ�Ǖs�\�ł���B�\��_�����́A�����ł͑������琧�삳��A�����lj�ɂ���Ⴊ����B�����ł͏\��x�ƌ��ѕt���ĐM����A���{�ɂ�������ɂ�����ɏ\��x�̓�����Ղ����̂������B

���{�ł͓ޗǎ���i8���I�j�̓ޗǁE�V��t�������͂��߁A���������삳��Ă���B�����̏ꍇ�A��t�@����{���Ƃ��镧���ɂ����āA��t�@���̍��E��6�̂��A���邢�͕��d�̑O���ɉ����Ɉ��u�����B�V��t�����̂悤�ɉ~�`�̕��d���͂������Ǝ��͂�Ŕz�u�����ꍇ������A��t�@�����̌��w���������ɏ\��_����\���ꍇ������ȂǁA�\���`�Ԃ͂��܂��܂ł���B

�l�V�����ȂǂƓ��l�A�b�h�𒅂������_�̎p�ŕ\����A12�̂��ꂼ��̌���\��A�|�[�Y�ȂǂŒ��蕪���A�Q���Ƃ��ĕω���������Ⴊ�����B

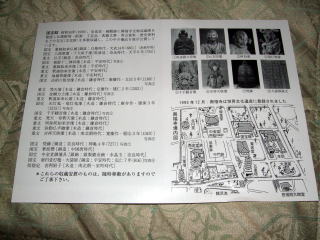

�@���a34�N(1959)�A���H���E�דa�Ղɋ����������ɂ����݂��Ĉ�ʂɌ��J�B�ʏ̖��u����������فv�Ƃ��āA�L���C�O�ɂ��m���Ă��܂��B���ق͕��������E�G��E�H�|�i�E�T�Е����E�l�Î����E���j�����Ȃǂ̎���i�������j�𑽐��������A���̒��̗D�i��W�����J���Ă��܂��

����@��t�@�������m�����F���P����E�V���P�S�N(685)�n

����@���C�����i�����O���j�i�\���ʐ^�j�E�\���q���m�������F�ޗǎ���E�V���U�N(734)�n

�d���@����m�③�F�ޗǎ���n

����@���\��_�����m�ؑ��F��������n

�d���@��t�@�������m�ؑ��F��������n

�d���@�߉ޔ@�������m�ؑ��F��������n

�d���@�n����F���m�ؑ��F��������n

����@�@���Z�c�����m�ؑ��F���q����F�N�c��E�����T�N(1189)�n

�d���@���V���m�ؑ��F���q����F��c��E���m�Q�N(1202)�n

����@�����͎m���m�ؑ��F���q����n

�d���@�߉ޔ@�������m�ؑ��F���q����n

����@�V���S�E�����S���m�ؑ��F���q����F�N�ٍ�E���ۂR�N(1215)�n

����@���ω����m�ؑ��F���q����n

�d���@���V�E��ߓV���m�ؑ��F���q����n

�d���@����ɔ@�������m�ؑ��F���q����n

�d���@���ӕ����摜�m�ؑ��F���q����n

�d���@�g�˓V�ߑ��m�ؑ��F��k������F���c��E��R�N(1340)�n

���m�����F����������]

����@���������d��[�����F��t�����E�����ʁF�ޗǎ���]

����@��~�����U�E�Αܔ�[�����F��������F�O�m�V�N(816)]�ʐ^�I

���w��@�ɗ��~�q[�ؑ��F��k���`��������]

�@�������̎������u�̂��̂ͤ�����ړ�������܂��̂ł�����������

�@�����A�A�{��A�B���闅���A�C�`���ё��A�D���`���A�E�����S���A�F���ω����A�G�g�˓V�ߑ��A�H�،����A�I�Αܔ�����

����@�����m�����F�ޗǎ���F�_�T�S�N(727)]

����@�،�

�������E�������i����j

�����̋����ɂ́A��̋�̔肪�����Ă���B�o�l�E�����m�Ԃ͒勝�T�N�i1688�N�j�̏t�ɓ�����K��A�Ӑ^��a��̑��ƑΖʂ����Ƃ����̋���r�B

�w���̏����x�ɂ́A�u���Ӑ^�a�㗈���̎��A�D���V�O�]�x�̓�����̂����܂ЁA��ڂ̂���������������āA�I�Ɍ�ږӁi�����j�������܂ӑ�����q���āv�ƋL���Ă���B

�g�˓V���m�������傤�Ă�ɂ�n�͕����L���̎��_�Ƃ��Đ��h����A

���̋g�˓V���̑O�ŔN���̍ߋƁm���������n������m���n���A���Џ������F��A������g�ˉ��߁m�������傤�����n�̖{���Ƃ����J���Ă��܂�

�ꌩ�Z�d�Ɍ����܂����A���͎O�d�̓���

���B����͊e�w�ɏ֊K�m�������n�ƌ����鏬�������������邽�߂ŁA

���̑召�̉����̏d�Ȃ肪�����I�Ȕ��������������o���u����鉹�y�v�Ƃ������̂Őe���܂�Ă��܂��B

�ē����

�`�F�b�N�C���^�C��13�F00����

�����V�N(1995)

�̍�_��k�Ђ��_�@�Ɍ����S�̂������Ƃ���A���̌X���A���␂�̂���݂Ȃǂ��������A�����ɏC������K�v�����邱�Ƃ����������B�����āA�����P�Q�N(2000)����P�O�N�v��ŋ����̉�̏C�����s�Ȃ����ƂɂȂ���

�S�O���N�Ԃ�ɋ��s�^���[�ɏ��܂���

�s�������Ƀ`�F�b�N���Ă������@���X�@�@��[��

�����₫�̏��a�@�@�S���S�����Ŏ��]�Ԃ͊댯�ł���

�ē����

�@�r�̒��̌�����

���������E���������Ђɂ���ʂ悤�ɂƂ̊肢�������Ƃ����`���J���Ă��܂��B�����ɓ��������肳�ꂽ�Q�S�l�̔�V�͓J��t�ŁA�Ԃ������A�߂�|���A�F��������p�ŁA����n�������ɁA�ݕ����]���Ă��܂��B

1981�N�ɍČ����ꂽ����

�����

�����

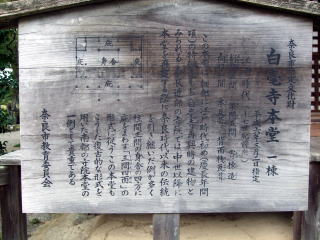

�����O�\�O�ӏ���ԎD���B�k�~���ƑɂȂ锪�p�~���B���݂̓��͍]�ˎ���E�������N�i�P�V�W�X�j�ɍČ����ꂽ���̂ŁA����̑��́u����������فv�Ŕq�����Ă����B

�����ɂ悵�@�@�@�����ɐF�̂悤�ł����E�E�E

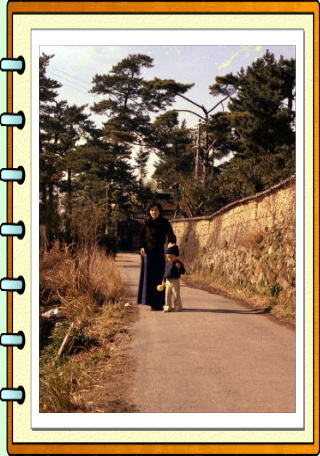

�@���ɂ����̓ޗnj����@�@�@���Ɓ@�@1976�N1���@

�ē����

�ē����

�������̎O�̋����̈�ł���A�T�_�O�N�i�V�Q�U�j�n���ł����A�Z�x���Ď��ɑ����A���i��\��N�i�P�S�P�T�j�Č����ꂽ���̂ł�

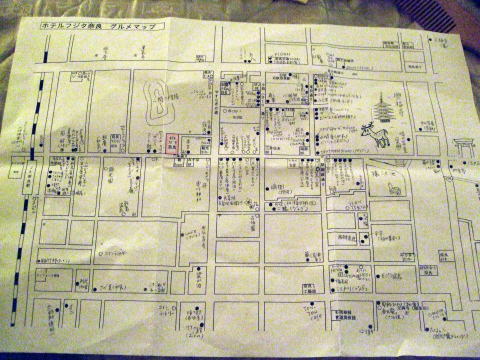

�t�W�^�z�e���ޗ�

���̋��w�܂ŕ����܂��@�@�@�y���͕ۑ��̂��߁H

�g�˓V���摜�@�y����z�@�ޗǎ���

1976�N�ɍČ����ꂽ����

�s�����`�t

�����`�@�`�E�a�i�y���j�����j �P�C�Q�O�O�~

�z���f�[�����`�i�y���j�̂݁j �P�C�T�O�O�~

�t���[�� �Q�C�O�O�O�~

�X�e�[�L�����` �Q�C�O�O�O�~

�\���C�� �R�C�O�O�O�~

�s�f�B�i�[�t

�_���W���� �S�C�O�O�O�~

�X�e�[�L�f�B�i�[ �T�C�O�O�O�~

���r�G�[���R�[�X �S�C�O�O�O�~

�A�[���A�R�[�X �U�C�O�O�O�~

�G�߂̖��o �V�C�O�O�O�~

���X�g�����@�V�F�[���_���W����

�ē����

���N���͂��łɍ炫�I����Ă��܂���

�@�@�@�@�@�@�z�g�g�M�X�����ꂢ

��t���i�₭�����j�́A�ޗnj��ޗǎs���m�����ɏ��݂��鎛�@�ł���A�������ƂƂ��ɖ@���@�̑�{�R�ł���B��s���厛�̂ЂƂɐ�������B�{���͖�t�@���A�J��i�n���ҁj�͓V���V�c�ł���B1998�N�ɌÓs�ޗǂ̕������̈ꕔ�Ƃ��āA���l�X�R��萢�E��Y�ɓo�^����Ă���B���E�ǎ�͎R�c�@���ł���i2009�N8��?�j�B

�@�@��t���Č��̗��j

�@1976�i��.51�j�@�@�������c

�@1981�i��.56�j�@�@�������c

�@1984�i��.59�j�@�@���嗎�c

�@1991�i��.03�j�@�@�����O���@�������c

�@1998�i��.10�j�@�@���E������Y�ɓo�^�����

�@2000�i��.12�j�@�@��A���A���R��v�攌�ɂ��u�哂����lj�v��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����O���@�����̕lj�a�Ɍ��[�����

�@2003�i��.15�j�@�@��u�����c

�c�̂���ɋ�����Ȃ��ā@�@�@���肵�܂�

��~���i���������j

�ē����

�ē��͂���܂����E�E�E�E�E��t���́H�H�H

��芷���ā@���̋��܂Ł@�Q�T�O�~

���w�̏C�w���s�Ŕ��܂���

�@�@�@�������ق��܂�����܂���

�r�Ɍd�����ʂ��Ă��܂���ł���

�@�@

ꡂ������ɋ������̌d���������܂�

�`�̗t���i�ŃG�l���M�[���^����

�ē����

�I�[�h�u���@�@�T�[�����@�e���[�k

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}���l�@��

�V�K

�z�[���@�R�S�ȁ@�@�J�E���^�[�@�P�O�ȁ@�@���@�X�Q�ȁ@������i�����~�P�O�{�P�Q�{�V�O�j

�����` �P�P�F�R�O�`�P�S�F�O�O�@�f�B�i�[

�P�V�F�O�O�`�Q�P�F�O�O

�����������Ă��܂����A�����ł�

�Ԃ̂����A������

��x�݂��ā@�@�Ăы��낵�������K�i������܂�

���厛�͎ʐ^�B�e��������Ă��܂��@�@

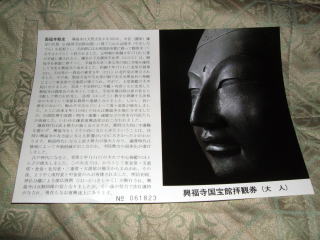

�d���i����j

�@�����T�P���[�g���B�Ó��Ƃ��ẮA���s�̓����̌d���T�T���[�g���Ɏ��������œV����N�i�V�R�O�j�����s�䓙�̖��E�����c�@�̔���Ō����B

�����̌����́A��������̉��i�\�O�N�i�P�S�Q�U�j�Ɍ��Ă�ꂽ�Z�x�ڂ̎�������̌����Ȃ���A�S�̂ɑn��������`���鏃�a�l�̖����z�ł���

1977�N�܂ł͢�������Ɋy����Ə̂��Ă����������i�������j�́A�y�Ós�ޗǂ̕������z�Ƃ��Đ��E��Y�ɓo�^����Ă��܂��B

�����ޗǎs�̎ŐV�����ɂ��錳�����Ƃ������@������܂����A���X�͈�̎��@�ł������A���E��Y�ɓo�^����Ă���̂͒��@���̌������ł��B

�Ԃ̂����Ƃ��Ă�邱�̎��@�́A���{�ŌÂ̂�����718�N�ɓޗǂɈڂ��ꂽ���̂ł��B

�܂�ŃA�j���̈�x����ɏo�Ă���悤�ȑf�p�ȕ��͋C�Y�������ŁA�l�G��ʂ��Ĕ������Ԃ��炫����邨���ł��B�G�߂��Ƃ̉Ԃ́A3�����{�ɒցA

����{�ɂ͍��A6����{����9���̉��{�ɂ����Ă͋j�[���炫�A9���̉��{����͔��������ɂȂ�܂��B

�X�e�[�L�f�B�i�[ �T�C�O�O�O�~

���|�i�тႭ�����j�Ƃ́A���̔��Ԃɂ����ď�Ɍ��������Ƃ��������т̂��Ƃ������B

1976�N1���@�@

�@�@�@�@����Ȃ������̂ł��˂��E�E�E

��s����_�У�͐V��t���Ɨאڂ�

�Ă���K���ƐԂ��������ڗ����V

��t������ɖڂɓ���܂��B

�@���_�Ђ͑哯���N(806)�ɐV��t

���̒���Ƃ��Ċ������ꂽ�Ɠ`����

��Ă���܂�

�u�꒼�Ɠ@

��a�V�V

�R�C�W�O�O�~

�`�F�b�N�C�����ς܂��@�����^�T�C�N���ł��ł����@�@�@�R�G�R�O�o��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���500�~

���X�X�@�@�P�O���O�Ȃ̂ł܂��J�X�O

�̂͂���Ȃɑ�ς������Ƃ͎v���܂���ł���

���̂��o�}���@�@�@�@�c�̂�����吨���܂�

�P�X�X�W�N�P�Q���@�������͐��E������Y�ɓo�^����܂����B

������

�|�M�͂��̂܂܁@�@���͋C����܂�

�Ԃ̎��Ƃ��Ă��m���锒�|���̋����ɂ́A��������̒ւ┋���A�����Ă���B

���ł�����������ڐA�����Ƃ����u�ܐF�ցv�i���V�R�L�O���w��j�́A���厛�J�R���́u�Ђ��ڂ��v�`�����́u�U��ցv�ƂƂ��ɎO���ւƌď̂���Ă���B

���t�W�ɂ��o�ꂷ�鍂�~�i�����܂ǁj�R�̐��[�Ɉʒu���锒�|����������́A�ޗǂ̊X���݂����]�ł��A�ւȂǂ̉Ԃ̎��Ƃ��Ă��m����B

�����腖����y�т����ő��̕����i������d���j���g��␂ނ悤�Ȕ��͂������ĕK���B

��s���_��

�z�e���i��j����E�����꒼�����Q���@�ɂ₩�ȏ��

�i�q�E�ߓS�ޗǂ�������ĂT���B

���E������Y�ł��鋻������t����Ђւ��k�������ŁA

��ϕ֗��ȏꏊ�Ɉʒu���Ă��܂��B

���͋C�͐̂̂܂��@�@�f�W���u�E�E�E�E

�ē����

�`�F�b�N�A�E�g�@�@11�F00

���n�E�����t�@�@�P�P�O�O�~

2003�N�i����15�N�j3��21������

�T�����[����

�ē��̕��ɎB���Ē����܂���

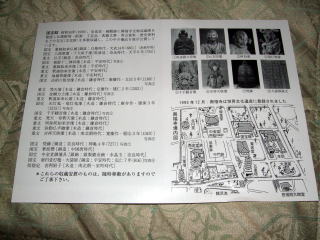

����������ٔq�ό��ɋL�ڂ̐�������B

�����⓹�@�@�����Ɍ������̒����܂ő����܂��B