| いしかわ シール 額 | 1585 |

きつーーーい坂を頑張って上りました

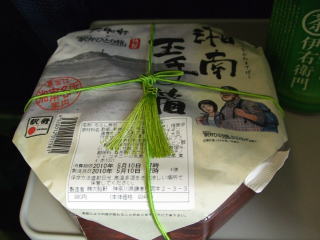

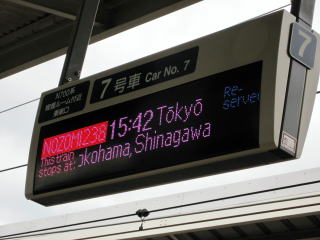

品川駅にて 湘南玉手箱 980円

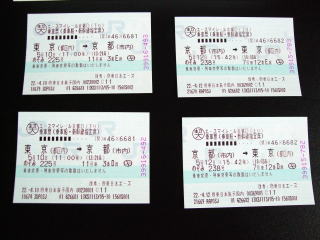

一日目 東京晴れ 京都雨

のぞみ225号 東京駅(11:00発)−品川駅(11:07発)

京都駅(13:21着)

| H22.5.10 | JTB | |||

| 駅弁 980*2 | 1960 | |||

| 交通費 石山寺-京都 | 700 | |||

| おみくじ | 500 | |||

| しじみ400*2 | 800 | |||

| 拝観料 | 500 | |||

| 夕食 | 6000 | |||

| おまもり250*2 | 500 | |||

| 10960 | ||||

| 10960 | ||||

| 23332 | ||||

| H22.5.11 | 15585 | 32,100 | ||

| 49877 | 49877 | |||

| 色紙昆布800*2 | 1600 | 81,977 | ||

| 生八つ橋350*3 | 1002 | |||

| 菓子カステラ400*4 | 1680 | |||

| アジャリモチ バラ10 | 1000 | |||

| 折り紙 420*3個 | 1260 | |||

| 民芸 傘1890*2 | 0 | |||

| 剣玉他 | 6000 | |||

| タケ紙立て雑貨 | 2940 | |||

| 平安神宮 札 | 4500 | |||

| 昼 | 850 | |||

| コンビニ | 1500 | |||

| 金地院 | 400 | |||

| 永観堂 | 600 | |||

| 23332 | ||||

| H22.5.12 | レンタサイクル | 1000 | ||

| レンタサイクル ホテル | 2000 | |||

| ルルアタック | 1880 | |||

| 宅配 サガワ | 1270 | |||

| 茶 | 100 | |||

| 漬け物 麩 まんじゅう | 2960 | |||

| お茶 | 480 | |||

| 金平糖*2 茶 | 750 | |||

| 豆腐ランチ | 1750 | |||

| よーじや | 1020 | |||

| いしかわ シール 額 | 1585 | |||

| 京都-嵐山JR | 230 | |||

| 嵯峨ー京都 嵐電 | 560 | |||

| 15585 | ||||

京都

↓JR東海道・山陽本線新快速(13分)

石山

↓徒歩(2分)

京阪石山

↓京阪石山坂本線(4分)

石山寺

所要時間:35分

片道金額:390円

1050円

金平糖 お茶 250円×3

石山寺 400円×2

鹿ヶ谷通り

ウインドーガラスに写っています

揚げ豆腐

おみくじ 厄除け 500円

すれ違った紫の電車

嵐電嵯峨

↓京福電気鉄道嵐山本線(19分)

四条大宮

↓徒歩(4分)

大宮

↓阪急京都本線準急(2分)

烏丸

↓徒歩(1分)

四条

↓京都市営烏丸線(4分)

京都

所要時間:46分

片道金額:560円

天竜寺は次回

寒いので即切り上げて

ワーー 団体さんが・・・ 少し待ってますか

われらが往生[極楽に生まれること]は、ゆめゆめ、わが身のよしあしきにはより候まじ[自身の善悪には関係がない]。

ひとえに佛の御ちからばかりにて候べきなり。

罪の軽重をいわず[自身の罪の軽重に関係なく]、ただ念佛だにも[念佛さえ]申せば往生するなり、別の様なし。

往生は一定と思えば一定なり、不定と思えば不定なり。[極楽往生は、可能であると思えば可能であり、

不可能であると思えば不可能である。]

問:酒飲むは、罪にて候か。

法然上人の答:まことには飲むべくもなけれども、この世の習い。

夕飯は 簡単に

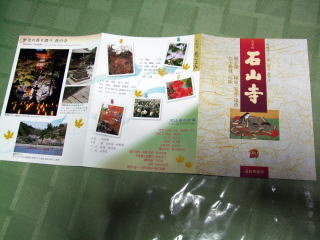

石山寺

↓[16:13]

↓京阪石山坂本線・近江神宮前行

↓[16:17]

京阪石山

↓徒歩(2分)

石山

↓16:23

↓JR東海道本線快速・網干行

↓16:37(5)

京都

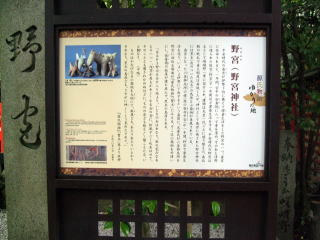

参道 可愛い紫さんのご案内

京菜のおひたし

ホテル中庭 7階部屋の窓から

剣玉・風船・だるま落とし・

吹き風船 2000円

250*2

500

お札 1500円×3

最終日にやっと晴れ

自転車返却場に寄るので通り過ぎて

次の駅まで行きます

| 折り紙 420*3個 | 1260 |

| 生八つ橋350*3 | 1002 |

雨です

なぜか トーマスの車両です

| 色紙昆布800*2 | 1600 |

永観堂

竹垣も夏支度に まだ寒い

ちょっとリサーチ 高っ

哲学の道に戻ります

水路閣上から見た景色 水はきれいではないですね

縁結びの松

自転車を返却して

お土産屋さんがお食事処

野宮神社(ののみやじんじゃ)

新幹線の時刻まで30分 お茶してます

玉露のほうじ茶 クッキー1枚 480円

今回は主に八条口をウロウロ

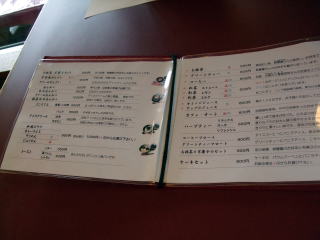

湯豆腐セット 1750円

帰り道はスピードが出過ぎて・・楽

嵐山は10年ぶり?

京都市観光協会

御前 コース6000円

遅めのランチへ

バスの車窓から見た和紙のスタンド

本降りになったのでホテルに戻ります

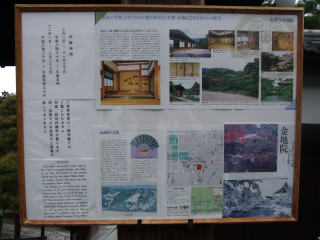

撮影は庭のみ

デザート

鯛の刺身

白和え 酢の物

案内より

5月10日−12日

ウエスティン都ホテル京都1

良いお茶でした。

ここでもレンタサイクルで廻ります 1000円

鶴石

山門を入ると、両側に白い盛り砂がある。

水を表わす砂壇の間を通ることは、

心身を清めて浄域に入ることを意味している。

ご飯・味噌汁・漬け物

雨が降ってきたので急いで平安神宮へ

| 江戸時代初期 枯山水 |

| 京都市左京区南禅寺福地町86−12 電話:075−771−3511 |

| 金地院崇伝は家康を初め三代に渡って徳川幕府に務めた名僧。彼は小堀遠州に設計させ、賢庭が施工した。鶴亀島、蓬莱山と型どおりであるが手前に白砂により大海をあらわし、背後には大刈り込みを配して深山幽谷の趣を醸しだしている。鶴島、亀島の石は申し分のなく、この石を正面からがっしりと配置ししている。またこの庭の本当の意味は礼拝石にある。この異常に大きな石は本来は橋は石橋用として寄進されたものであるが、ここではどこの庭にも無い礼拝石として使用した。本来の目的は大刈り込みの後ろに鎮座している東照宮の荘厳のためではないか。 |

珍しく富士山が見えました

京都最後の乗り換え 四条から京都駅へ

ウェスティン都ホテル京都

2960円

京都

↓JR山陰本線(16分)

嵯峨嵐山

片道金額:230円

JR京都駅−嵐山

嵐山

渡月橋

高菜ピラフ 850円

| 一 般 |

小・中・高生 |

|

| 個 人 | 600円 | 400円 |

| 団 体 | 500円 | 350円 |

嵐電 嵐山駅

和モダン と言うのでしょうか?

京都 13.30発

石山 13:51発−京阪石山13:55着

案内より

案内より

青鬼のお出迎え

石山寺駅 石山寺まで 徒歩10分850m

京都駅まで 嵐電で

返却場から3分の嵐電嵯峨から乗ります

| 菓子カステラ400*4 | 1680 |

| アジャリモチ バラ10 | 1000 |

あだしの念仏寺

半兵衛麩 生麩 千枚漬け

五月の風 冷たいゾ

金地院(こんちいん)

ホテルのレンタサイクル(2000円)で頑張る寅年2名 若寅は元気?

寺伝によれば、化野の地にお寺が建立されたのは、約千百年前、弘法大師が、五智山如来寺を開創され、その後、法然上人の常念仏道場となり、現在、華西山東漸院念仏寺と称し浄土宗に属する。「あだしの」は「化野」と記す。「あだし」とははかない、むなしいとの意で、又「化」の字は「生」が化して「死」となり、この世に再び生まれ化る事や、極楽浄土に往来する願いなどを意図している。の地は古来より葬送の地で、初めは風葬であったが、後世土葬となり人々が石仏を奉り、永遠の別離を悲しんだ所である。境内に奉る多くの石仏・石塔は往古あだしの一帯に葬られた人々のお墓である。何百年という歳月を経て無縁仏と化し、あだしのの山野に散乱埋没したいた。明治中期に地元の人々の協力を得て集め、釈尊宝塔説法を聴く人々になぞらえ配列安祀してある。賽の河原に模して「西院の河原」と名付けられた。

重い鉄瓶

ピアノの自動演奏は洋風です

そろそろお昼なので、渡月橋まで戻ります

乗れませんから・・・・

ホテルバスで京都駅へ

三日目

バスからの景色 雨・・・・

雨宿りがてらお土産を買いに

天ぷら・焼き物・生麩の煮物

焼き物

タケノコの木の芽和え

法然上人の教え

夕方ホテルバスで京都駅までお買い物

亀石

二日目 午前中曇り 午後から雨だとか

どのくらい廻れるでしょうか

紫式部展を見てゆっくり下ります

満開は過ぎてもまだ美しい

揚げ豆腐

京都駅に戻ってホテルバスに乗ります