有形文化財(彫刻)

有形文化財(絵画)

有形文化財(工芸品)

天然記念物

無形民俗文化財

史跡

有形文化財(建造物)

有形文化財(彫刻)

加藤楸邨句碑

落葉松はいつめざめても雪降りをり

加藤知世子句碑

寄るや冷えすさるやほのと夢たかへ

加藤楸邨句碑

しづかなる力満ちゆきはたはたとぶ

河口慧海師碑

慧海の13回忌に際して門弟・親戚等が建立

|

鐘楼

|

|

|

緑濃い浄真寺には、東京都指定天然記念物のイチョウ、カヤがある。また、かつてはサギソウ園(世田谷区の花)があり、

区民に親しまれていたが、駐車場拡大により取りつぶされ、今は本堂脇の片隅に僅かに残るのみとなってしまった。

|

|

|

2014年-34年まで大修繕

浄真寺(じょうしんじ)は東京都世田谷区奥沢七丁目にある、浄土宗の寺である。山号は「九品山」。

「九品仏」(くほんぶつ)とは、

一義的には、後述のとおり同寺に安置されている9体の阿弥陀如来像のことであるが

一般には同寺の通称となっている。

転じて、同寺の周辺の地区を指す場合にも用いられる。

九品仏駅

11:08に乗ります

|

10:27 参道に入ります

駅から徒歩1分で参道入口です

10:57 仁王門を通って

12月8日

九品仏

M・Y

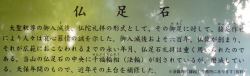

仏足石

国鉄大井工場跡地

うまい鮨勘

11:49 ランチセット 1200

JR東日本アプリ」を使うと

アプリ内のメニュー「列車に乗る」から、「列車走行位置(山手線トレインネット)」を開き。

そうすると、山手線内回り・外回りにおける現在の列車走行位置が表示されます。

E235系を使用した列車は専用のアイコンで表示されているため、自分がいる山手線の駅で、

あと列車を何本待てば新型のE235系がやって来るかが、すぐにわかるのです。

ここは何でしたっけ

しばらく見ないうちに・・

11:30大井町に到着

10:06 新しい山手線 初めて見ました

11:00 約30分の見物でした

本堂から眺めた景色

斜めのベンチ

970円

|

|

駅舎は上り線と下り線の間にあります

10:27 旗の台で乗り換えて 九品仏駅に到着

案内より

10:11発急行に乗ります