推古天皇の三十六年三月十八日のことでした。

漁師の桧前浜成・竹成兄弟が隅田川で漁労に精を出していましたが、その日に限り一匹の漁もなく網にかかるのはただ人型の像だけでした。幾たびか像を水中に投げ捨て、何度場所を変えて網を打ってもかかるのは不思議と人型の像だけなので、最後には兄弟も不思議に思い、その尊像を捧持して今の駒形から上陸し、槐(えんじゅ)の切り株に安置しました。そして、当時、郷土の文化人であった土師真中知にこの日の出来事を語り、一見を請うたところ、土師氏は、これぞ聖観世音菩薩の尊像にして自らも帰依の念心仏体であることを兄弟に告げ、諄々と功徳、おはたらきにつき説明しました。

兄弟は初めて聞く観音の現世利益仏であることを知り、何となく信心をもよおされた二人は、深く観音を念じ名号を唱え、「我らは漁師なれば、漁労なくしてはその日の生活にも困る者ゆえ、明日はよろしく大漁を得させしめ給え」と厚く祈念しました。

翌十九日に再び網を浦々に打てば、願いのごとく大漁を得ることができました。

土師真中知は間もなく剃髪して僧となり、自宅を改めて寺となし、さきの観音像を奉安して供養護持のかたわら郷民の教化に生涯を捧げたという。いわゆるこれが浅草寺の起源です。

土師真中知の没した後、間もなくその嫡子が観世音の夢告を受け、三社権現と称し上記三人を神として祀ったのが三社権現社(浅草神社)の始まりであるとされています。

これによると創建は今を去る千三百五十年程の昔ということになりますが、これは少々無理のようで、平安の末期から鎌倉にかけて権現思想が流行しだした以後、三氏の末裔が崇祖のあまり浅草発展の功労に寄与した郷土神として祀ったものであろうと推定されます。

奇しくも明治維新の神仏分離令により浅草寺との袂を分かち、明治元年に三社明神社と改められ、同6年に現在の名称に至ります。

今もなお、「三社さま」として親しまれている浅草神社ですが、元来三人の神様をお祀りしたことからそのようによばれています。

13:40 江戸通り

交差点

浅草通り

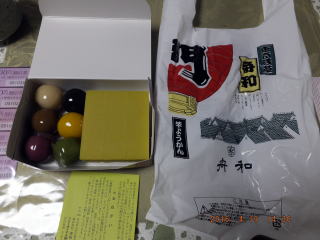

お土産 舟和の芋羊羹 908円

300円

13:32

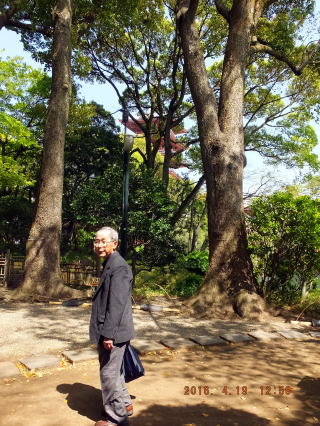

12:59 庭を一周してきました

テレビで観た景色

12:01 初めての街

11:34 上野まで 旧型車両でした

入って裏から見ると

さあ観光開始

12:30 仲見世通りから横に通る道が多い

10:57 白山上

11:01 徳源院

12:41 本道に行く前に伝法院へ

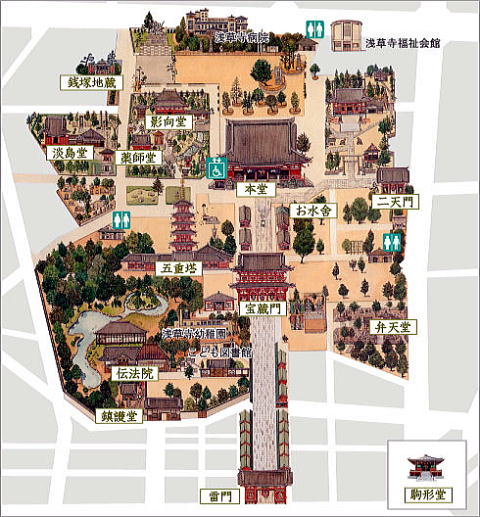

案内より

駒形橋

13:43

本堂

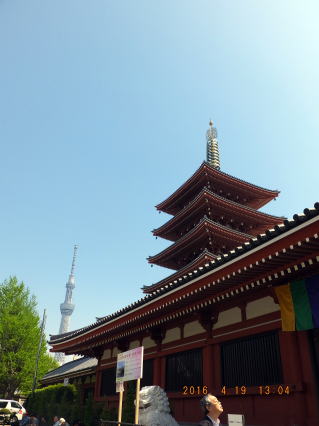

五重塔とスカイツリー

| 伝法院 |

| でんぽういん |

表から見て

浅草初心者の為に 仲見世通りを行きます

案内より

13:13 そろそろ帰りますか

提灯の下もみごと

14:15 青横到着

14:09 京急品川発普通

13:36

13:30

撮影は庭のみです

石棺

11:21 本駒込駅に下りるエレベーター

12:15 力うどん 1000円

お好み天丼 1400円

観光客用のお店でした

でっかーい

12:02 大提灯現る

12:00浅草到着

銀座線浅草駅出口

人力車が沢山

11:51発 浅草行き

11:32 駒込駅ホーム

何度も来てますから・・・・

駒込まで1駅です

お水舎(おみずや)

13:44 浅草線 浅草駅ホーム

13;38

| 提灯 | 高さ3.9m・幅3.3m・重さ700kg 平成25年(2013)11月 掛け換え(5回目) |

| 「金龍山」額 | 京都・曼殊院門跡の良尚法親王筆の模写 |

13:28

横道

平日でこの混み具合です

昔のおもちゃないかなーー

日本語があまり聞こえません

観光客が多い

11:25 本駒込駅

H28年4月19日

白山・浅草

命日前日のお参り

13;445 快特に乗って

| 雷門 | (風雷神門) |

| かみなりもん | ふうらいじんもん |

銀座線に乗り換えます

11:45 上野駅構内

10:16分発に乗ります