| あぶらとり2個 | 1960 | |

| クリーム2個1100 | 1300 | |

| 税 | 260 | 3540 |

| わん6個 | 1080 | |

| わん2個 | 400 | |

| 酢味噌 | 300 | |

| 西京味噌 | 360 | |

| 甘酒 | 340 | |

| 税 | 198 | 2678 |

| ほうじ茶2本 | 2000 | |

| 煎茶 2本 | 2000 | |

| 抹茶 1缶 | 1000 | |

| 税 | 400 | 5400 |

| ポチ袋 | 380 | |

| のし袋 | 300 | |

| はがき | 200 | |

| はがき | 120 | |

| はがき | 80 | |

| 懐紙 | 200 | |

| 税 | 102 | 1382 |

| 名月うさぎ | 972 | |

| モンブラン | 1404 | |

| 八つ橋T | 864 | |

| ちりめん山椒 | 756 | |

| 桂うり | 972 | |

| 生八つ橋2個 | 820 | 5788 |

3248

760

1634

1404

648

594

200

3343

2678

5788

5400

1382

3520

1500

|

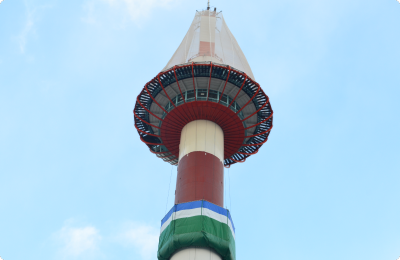

13:32 京都駅に向かいます

13:47 タワーの下でおります

オオサンショウウオ

京都水族館

12:09 二度目の水族館

11:25

|

10:06 東寺に到着 9月も末というのに暑い

2700

| 費用 | カード | 現金 | |

| 132,300 | JTB(旅行代金) | ||

| 9月23日(月祝) | |||

| 3,350 | 日本レストランエンタプライズ(昼食用弁当) | ||

| 1,250 | タクシー(京都駅→大谷廟所) | ||

| 5,000 | 大谷廟所一座経 | ||

| 1,800 | 六道珍皇寺拝観料(@600×3人) | ||

| 1,800 | 六波羅蜜寺拝観料(@600×3人) | ||

| 1,010 | タクシー(六波羅蜜寺→ホテル) | ||

| 1,857 | 朝食用パン | ||

| 885 | 朝食用パン | ||

| 540 | お茶(ホテルで飲むため) | ||

| 3,520 | よーじや(油紙他) | ||

| 2,700 | 千枚漬け本家大藤本店 | ||

| 450 | タクシー(錦市場→ホテル) | ||

| 15,755 | 日本料理嵯峨野(夕食) | ||

| 9月24日(火) | |||

| 5,100 | J-CYCLE(レンタサイクル3台) | ||

| 2,678 | 本田味噌本店 | ||

| 1,500 | 白峯神社お守り(3つ) | ||

| 3,000 | 楽美術館(@1000×3人) | ||

| 2,394 | CoCo壱番館(昼食代カレー) | ||

| 6,000 | 京都御所迎賓館(@2000×3人) | ||

| 1,500 | 蘆山寺拝観料(@500×3人) | ||

| 5,400 | 一保堂茶舗 | ||

| 1,382 | 鳩居堂 | ||

| 1,373 | ルボンヴィーヴル(朝食用パン) | ||

| 5,788 | 物産店ナゴミコウジ(ホテルプリンセス京都売店、お土産) | ||

| 17,820 | 中国料理翡翠苑(夕食) | ||

| 9月25日(水) | |||

| 250 | 宅急便用段ボール | ||

| 3,420 | 宅急便 | ||

| 1,250 | タクシー(ホテル→東寺) | ||

| 3,000 | 東寺拝観料(@1000×3人) | ||

| 1,650 | 昼食代(ざるそば3人分) | ||

| 6,150 | 京都水族館入館料(@2050×3人分) | ||

| 1,634 | 京都水族館お土産(クッキー、飴)、 | ||

| 1,000 | 京都水族館ガチャガチャ2ケ | ||

| 450 | タクシー代(京都水族館→京都タワー) | ||

| 2,310 | 京都タワー(@770×3人) | ||

| 594 | お土産(阿舎利餅) | ||

| 760 | お土産(赤福) | ||

| 648 | お土産(生麩餅) | ||

| 1,404 | お土産(黒七味) | ||

| 3,343 | セブンイレブンJR京都駅中央改札口店(お土産(孫用)+お茶、他) | ||

| 3,248 | グランドキヨスク京都(夕食用弁当) | ||

| 合計 | 206,151 | 51,112 | |

| 総合計 | 257,263 | ||

1964年

東海道新幹線が開通、オリンピック東京大会が開催された年の

12月25日にタワービルが全館竣工。

その3日後である12月28日にタワー展望室が開業しました。

開業日から年始にかけて1日約5,000人の来塔者で賑わいました。

15:22 屋上庭園がありました

約1時間30分の見物でした

この階段 自転車は無理

12:07 もうすぐ入り口

11:37 蕎麦屋の暖簾発見

部屋から見る庭の撮影は良いとのこと

11:11

11:01 宝物館をみて

受付

立体曼荼羅は、当時、最も先鋭的なビジュアルだったに違いありません。

大日如来を中心に

、左側に、わが国にはじめて紹介された不動明王を中心にした

須弥壇の四方には、四天王、そして

密教の教えをわかりやすく表現したのが曼荼羅です。

曼荼羅には、

それぞれ、理と

その曼荼羅を、よりリアルに伝えるために、弘法大師空海は具現化することを構想しました。

それが

東寺

| 3日目 | 荷物発送 チェックアウト |

| 予定 | 1案 奈良へ あわただしいコース |

| ホテル9時過ぎに出発 タクシーで京都駅へ | |

| 近鉄京都駅発 9:30 | |

| 近鉄奈良駅着 10:05 | |

| レンタサイクル 近鉄奈良駅前 ナコーレンタサイクル0742-22-5475 | |

| 近鉄奈良駅6番出口よりすぐ | |

| 興福寺へ 昼食 時間があれば観光 奈良公園辺り | |

| 近鉄奈良発 13:10 | |

| 近鉄京都着 13:45 | |

| 京都発 15:26 新幹線のぞみ234号-品川着17:36 | |

| or | |

| 2案 のんびりコース | |

| 京都駅付近観光 適当に | |

| 東寺へ タクシー 梅小路鉄道博物館 水族館 | |

| 養源院の血天井 智積院 京都国立博物館 | |

| 京都タワー | |

| 京都発 15:26 新幹線のぞみ234号-品川着17:36 | |

案内より

1000

| < |

|

| < |

|

逆光の五重塔

|

13:50 タワーエレベーターへ

京都22

日航プリンセス01

9月23日-25日

MYT

14:36 少しづつ 日常 が近づいてきます

11:05

10:45 工事の足場を解体作業に出合いました

|

|

|

|

15:23 来たか・・・

14:33 久々に天井を見上げて

14:19 今回最後のタワー

14:15 何10年も見ていて初めて上りました

14:17 観光は終わり お土産を買って

2014年

開業以後、毎年40~50万人来塔され、2014年9月には、

のべ2,900万人に到達。

2014年12月28日には50周年を迎えました。

2015年6月には訪日外国人向け観光案内所をオープン。

京都タワーはこれからも国際文化都市である京都の

玄関口にふさわしいランドマークであり続けます。

|

京都タワーに上ります

13:22 そろそろ行動開始 エレベーターの鏡の3人

こんな感じ

ペンギン

12:00 新幹線のガードをくぐって 左折

話好きな店主に水族館への道を教わり 歩きます

11:49 とりあえず空腹を満たして

洛南高校は東寺の高校だったのですか・・・

11:33 とりあえず通りに出てお昼にします

北大門を出て観智院に行きます

10:32 大きな枝垂桜まで戻ってきました 屋根をかけているようです

10:25 五重塔から池を廻って

今日はのんびりコースにしましたので東寺までタクシー