京都22

日航プリンセス01

9月23日-25日

MYT

▲京都三名水と呼ばれる「染井の水」

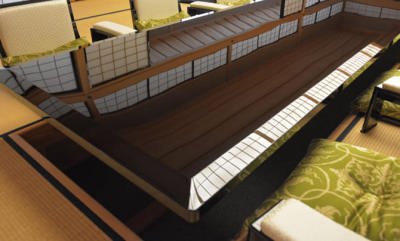

手織りカーペットの一種である緞通(だんつう)は、水面に雲が映りこんでいる情景を表現しています。

白線の中にある点々は、池の砂利を表しています

京都迎賓館の庭園の石材には、一時代に活躍していたものを再利用しているものが多くあります。

また、水田をイメージして、1年中緑色をしている「ネビキグサ」を植えています。

特別企画や特別展等が無い場合の参観料は以下のとおりです。

| 自由参観方式 | 一般:1,500円、大学生:1,000円、中高生:500円 |

|---|---|

| ガイドツアー方式 | 一般:2,000円、大学生:1,500円、中高生:700円 |

※小学生以下はご参観いただけません。

安倍晴明は、陰陽五行・天文に陰陽師として精通していました。

陰陽道では、この五芒星、星形は魔除けの呪符として伝えられています。

陰陽道の基本概念と言われている陰陽五行説。

すなわち陰陽五行の思想とは、自然界は木(もく)・火(か)・土(ど)・金(ごん)・水(すい)の5つの要素で成り立っているというもので、

この5つの要素が循環することによって万物が生成され自然界が構成されていると考えです。

この木・火・土・金・水の5つの元素の働きの相克を五芒星は表したものであり、五芒星はあらゆる魔除けの呪符とされ重宝されました。

晴明神社では本殿を始め、この紋をいたるところで見ることができます。

天地五行(木・火・土・金・水)を形どっており、宇宙万物の除災、清浄をあらわしているとされています。

1005年に安倍晴明が亡くなると、当時の天皇であった一条天皇は、安倍清明の遺業を賛えて、1007年(寛弘4年)に

安倍晴明の屋敷跡に神社を創建したのが始まりと言われています。

当時の清明神社の境内は、とても広大で東は堀川通り・西は黒門通り・北は元誓願寺通り・南は中立売通りまで続いていたと言われています。

しかし、応仁の乱をはじめとする度重なる戦火や豊臣秀吉が行った都市整備などにより次第に規模は縮小し、清明神社の社殿も荒れていきました。

幕末以後、清明神社の氏子らが中心となって社殿・境内の整備が行われ、1950年(昭和25年)に堀川通に面するように境内社地が拡張されました。

平成になると、「陰陽師・安倍清明」は小説や映画などで注目を浴びるようになり、この清明神社には、全国から参拝者が訪れるようになりました。

2005年(平成17年)には、祭神である安倍清明の没後1000年となったことから、安倍晴明千年祭が開催されました。

また、こちらの宮司さんの占いは、当たると大変有名で全国から多くの相談者の方が来ていることでも知られています。

海老と帆立貝柱の紅白盛り

国産牛ロースの細切り炒め

海鮮サラダ冷菜サラダスタイル

キノコ入りフカヒレスープ

翡翠苑特製 パリパリ春巻き

|

四条通りを横切り

16:12 自転車を返却して

16:13 ホテルに戻りました

14:52 寺町通りを南下して まだ御所が右側に

14:25

脇道から参道に入ります

脇の道から参道に入ります

|

梨の木神社

| < |

13:54 そろそろ終わりです

|

|

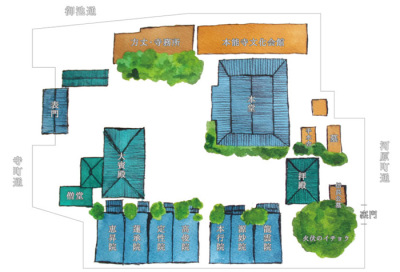

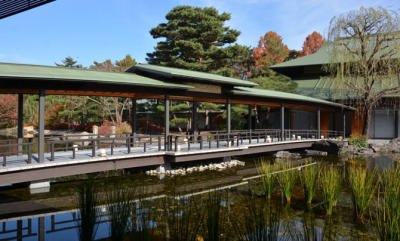

京都迎賓館は日本の歴史、文化を象徴する都市・京都で、海外からの賓客を心をこめてお迎えし、

日本への理解と友好を深めていただく施設として平成17年に建設されました。

歴史的景観や周辺の自然環境との調和を図るため、日本の伝統的な住居である入母屋(いりもや)屋根と数寄屋(すきや)造りの外観とし、

品格のある和風の佇まいを創出しています。

建物や調度品には、数寄屋大工、左官、作庭、截金(きりかね)、西陣織や蒔絵(まきえ)、

漆など、数多くの京都を代表する伝統技能において匠の技を用いています。

晩餐会や大臣会合などが行われる際に、招待されたゲストの控室、随行員の待合とするなど多目的に利用されています。

「聚」は、寄り集まるといった意味があり、心が安らかで楽しいことが集まる場所という意味をこめて、この部屋を「聚楽の間」と呼んでいます。

|

|

|

|

|

「現代和風」とは、日本建築の長い伝統の粋と美しさを現代の建築技術と融合させることです。

鉄骨、コンクリートなどの素材と最新のハイテク技術を用いつつ、日本の空間を感じられるよう

、内装には「木」や「紙」を豊富に活用しています。

11:07 到着

一条戻り橋

|

||||

|

|

| 2日目 | レンタサイクル |

| 予定 | 京都府京都市下京区燈籠町570番地 |

| Jサイクル 075-341-3196 | |

| 京都東洞院高辻ビル地下1階 | |

| http://www.j-cycle.com/ | |

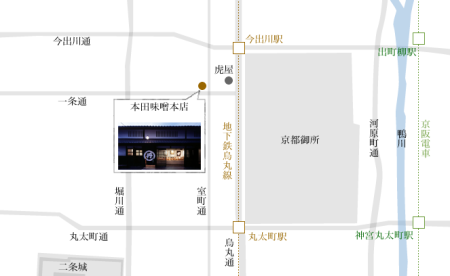

| 本田味噌 白峯神社 | |

| 烏丸通りから、丸太町通りを渡って虎屋の角で左に折れる | |

| コース順 護王神社 澤井醤油 楽美術館 清明神社 相国寺 | |

| 昼食11:30 | |

| 蘆山寺 御所へ | |

| 13時前には御所に入る | |

| 京都迎賓館見学 13:30 京都迎賓館西門20分前に集合 | |

| 迎賓館見学後 15時過ぎから | |

| * | 哲学の道 永観堂 南禅寺 水路閣 |

| 錦市場 三条通り ようじや | |

| 寺町通り 鳩居堂 本能寺 | |

| 仏光寺 ホテル近く | |

| 朝食のパン購入 | |

| お土産を買って荷造り |

|

本能寺

五目炒飯

| > |

|

|

|

18:13 直前に予約を入れ

神の水?を汲みに来ているようです 沸かしたら汲む意味がなくなるそうです ヘエーーッ

14:20

照明は天井を照らし、その反射光を間接照明として使用しています。

カクテルパーティーを行う際には、星空や蛍のような照明に替えることもあります。

|

|

|

京都迎賓館で最も大きな部屋で、洋食の晩餐会や歓迎式典の会場として使用されています。

「櫛の歯」の形にテーブルを並べた宮中晩餐方式のレイアウトで約60名、

円卓を使うと約120名までの会食が可能です。

|

接遇の際は、この飾り台の上の花籃(はなかご)にいけばなをしつらえます。人間国宝の故 五世 早川尚古齋の作品です。

海外からの賓客のご一行を「和」の佇まいでお迎えします。

塔頭寺院とは本能寺に給仕する子院のことをいう。本堂の脇に7軒つらなっている。

15:24 いつもの鳩居堂でお土産を買います

蘆山寺(ろざんじ)

萩とお水の神社です

水汲みの人が

隣の梨の木神社に行きます

13:30予約でしたが1時間早く着き 空きがあり入れました

写真撮影用の小さなテーブルで

|

|

|

|

| < |

< |

< |

11:59 結局初めてのココイチ カレー屋さんです

楽美術館

蹴鞠をする場所

味噌というと塩分の問題が上がりますが、塩は食文化に深く根付き、それぞれの国や民族の“おふくろの味”のベースとなっています。

みそには約5%〜13%の塩が入っていますが、みそ汁にすると食塩濃度が約1%になり、人がおいしく感じるのにきわめて近い数値になります。

また、みそ汁にはさまざまな具が入るので、大豆から発酵の際に生成する「うま味成分」は、

低い塩分レベルで料理をおいしくする働きがあります。生野菜やおかゆなどに塩をふりかけて食べるよりも、はるかに塩分を抑えられ、

なおかつおいしく食べることができます。

10:45 どいてほしかったのですが・・・ 本田味噌でお買い物

14:51 今日の観光はここまでかな

一保堂でお茶を買い

様々な伝統技能がちりばめられた飾り台

部屋の中ほどにある飾り台には、「漆」、「螺鈿(らでん)」、

「竹工芸」などの技法が施されています。

|

10:52 途中に白峯神宮がありました 球技の神様のお守りを買います

本田味噌

|

三条通りに出て京都文化博物館を見に行きますが 休館日でしたので近くの六角堂へ

六角堂は駐輪できずに止め

烏丸通りに出てパンを購入します。

鉄や釘を一切使わない伝統的技法である京指物を用いた安楽椅子が並んでいます。

鮮やかな赤色の「西陣織」の布地を用いて、華やかさを演出しています。

13:57 荷物を取りに行って解散

14:08

平和への願いがこめられた錺金物

「釘隠(くぎかくし)」として用いられている「錺金物(かざりかなもの)」は、「千代結び」をイメージしたものです。

人と人との結びつき、平和の輪といった気持ちが込められています。

|

「木」と「紙」

床板には欅(けやき)材を使用し、特殊な加工を床板に施すことによって、傷がつきにくくなっています。

カーテンは一切使用せず、窓などの内側は障子としています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

味噌は、日本の伝統的な調味料として私達の生活に欠くことのできない食品ですが、その起源は、

古代中国の「醤」だと言われています

「醤」は、魚や獣の肉をつぶし、塩と酒を混ぜて壷に漬け込み100日以上熟成させたもので、また紀元前1世紀頃になると、

大豆や雑穀を発酵させた「豉」が作られ、中国・朝鮮半島を経て、日本に入ってきたと考えられています。これらを原型とし、

日本人が工夫を加えて独自に進化したものが現在に伝わる味噌だと考えられます

10:08 レンタサイクルで出発 京都迎賓館以外は自由に観光

烏丸通りを北上

20:00食事終了

お土産の荷造りをして のんびりします

秋のデザート

プーアル茶 タピオカミルク 胡麻団子抹茶味

日本画家の箱崎睦昌(はこざきむつまさ)の下絵をもとに、

「綴織り」という技法で織った織物です。 「比叡月映」は京都の東にそびえる比叡山を

月が照らす様を、「愛宕夕照」は京都の西に連なる愛宕山に夕日が沈む様を描いています。

正面玄関の扉には、樹齢700年の福井県産の欅(けやき)の一枚板を使用しています

。引手は銅製で、京都の組紐をモチーフにして絆の意を込めたシンプルなデザインの「有線七宝(ゆうせんしっぽう)」が施されています。

鳩居堂は建て替え中で向かいの仮店舗で営業中でした

15:10 スロープができています

なんと鳥居の前にマンションが・・・

自転車を回収して 今日は1時間繰り上げて入れたので時間はありそうですが

天井の照明は、本美濃紙と京指物の伝統的技能が使われた格子光天井になっています。

「和凧」の連凧のような3段の笠は、高さが調節でき、そのパターンは、15種類にも及びます。

飾り台 ―山紫水明

飾り台の「蒔絵(まきえ)」・「螺鈿(らでん)」は、山紫水明(さんしすいめい)をテーマに、人間国宝の北村昭斎と息子の北村繁によるものです

大臣会合などの会議や立礼式(りゅうれいしき)のお茶のおもてなし、晩餐会の待合として使用されています。

東西の壁面を装飾する「比叡月映(ひえいげつえい)」、「愛宕夕照(あたごゆうしょう)」という二つの織物作品の一文字ずつをとって、

この部屋を「夕映の間」と呼んでいます。

12:55 説明を受け・荷物チェックを終えて見学開始です

12:18 お昼前に入れて良かった 同志社大学の学生が出てきました

御所へ

11:45 お昼にしますが・・ とりあえず御所方面に向かいます

11:41 外に出てきたのでカメラで撮影

|

||

ここまではスマホ撮影

美術館内はカメラでの撮影は禁止ですが スマホでの写真撮影は良いとの事

|

11:14 厄除けになったでしょうか

|

|

案内より

案内より

|

10:08レンタサイクルで出発