12:04 前回はお休みでした 怪しげな蕎麦屋ですが入ってみます

前回は25年4月 春の景色でした

|

ベランダには開けられますが出られません

| 熱海旅行費用 | H30(2018)年12月17日(月)~18日(火) | |||||

| 星野リゾート・リゾナーレ熱海 | ||||||

| 費用 | ||||||

| カード | 現金 | |||||

| 楽天 | 28,800 | 楽天トラベル(2018/10/18) | 47,800 | |||

| 19000 | point | 19000 | ||||

| 12月17日(月) | ||||||

| 266 | 京急青横→品川(スイカで支払い)・2人分 | |||||

| 10,900 | 品川・熱海新幹線お出かけ切符・2人分 | |||||

| 500 | 熱海コインロッカー(スイカで支払い) | |||||

| 2,960 | 昼食、桜花にぎり、伊豆太郎ラスカ熱海店 | |||||

| 340 | バス賃、熱海駅→MOA美術館 | |||||

| 2,800 | MOA美術館シニア割引入場券・2人分 | |||||

| 1,512 | MOA美術館売店(Y支払い) | |||||

| 1,400 | 茶室一白庵、抹茶・2人分 | |||||

| 340 | バス賃、MOA美術館→熱海駅 | |||||

| 4,530 | 干物(お土産で孫宅へ送った)、釜鶴ひもの店 | |||||

| 4,157 | お土産、星野リゾート・リゾナーレ熱海の売店 | |||||

| 12月18日(火) | ||||||

| 300 | 入湯税 | |||||

| 1,190 | タクシー(ホテル→起雲閣) | |||||

| 1,020 | 起雲閣入場料・2人分 | |||||

| 1,200 | 起雲閣喫茶やすらぎ、抹茶・2人分 | |||||

| 300 | 起雲閣喫茶やすらぎ、クッキー | |||||

| 1,300 | 昼食、甘味処福屋 | |||||

| 460 | バス賃、起雲閣→熱海駅 | |||||

| 1,800 | 干物、やまきち | |||||

| 702 | お土産(苺トリフチョコレート)、やまきち | |||||

| 266 | 京急品川→青横(スイカで支払い)・2人分 | |||||

| 小計 | 55,547 | 11,496 | ||||

| 総計 | 67,043 | |||||

| 19000 | point | |||||

| 総合計 | 86,043 |

|

|

| > |

> |

> |

|

|

|

リゾート気分が満喫できる温水プールや、

小さなお子様も楽しめる幼児用プールで、

ゆったりと海を眺めながらお寛ぎください。

9:00~18:00

|

10:58

| > |

昨夜はイルミネーションがきれいでした

|

|

||||

|

||||

ソラノビーチ

18:40 さて戻りますか

19:19 自撮り上達か?

|

|

||||

|

|

||||

暇なので自撮りしてます

17:14 もう真っ暗です

フロントは10階 相模湾が一望できます

14:04 熱海駅に戻って

14:09

|

| > |

> |

> |

日本庭園

日本最大のマッピングされた万華鏡直径約20m、高さ約10mの巨大なドーム型の円形ホールでは

世界最大の万華鏡フェスティバル「ブリュースター・カレイドスコープ・ソサイエティ」において、

日本人としてはじめて2年連続グランプリ(2005、2006)を獲得した

依田満・百合子夫妻の万華鏡が映写されています。

円形ドーム一面にマッピングされた万華鏡は日本最大です。

この万華鏡のために作曲家・中村由利子氏が新たに制作した音楽と併せてお楽しみください

。 壁はイタリア産の大理石(一部分ポルトガル産)を使用し、石の模様が連続するように合わせ、

床は、イタリア、ポルトガル、インド、イラン、キューバ、ギシアの6カ国から集めた

10種類の大理石を幾何学模様に組み合わせています。また大理石の随所に化石を見ることもできます。

バス停確認中 起雲閣前のバス停には熱海駅行きは停まらなくなったそうです

店主手書きのメニュー

今回のお土産

庭に立つと周りの建物が見えます

紅茶もおいしいのですが今回はお抹茶で一息つきます 600

| 4,157 |

| > |

建物を一周しましたので次は庭をめぐります

お昼前ですが疲れたのでお茶します

17時30分から2時間のバイキングタイムです

玄関入って直ぐは和室

| > |

|

この座敷と玄関を含む建物は、1918(大正7)年に着工、翌1919(大正8)年に完成しました。

最初の持ち主であった「内田信也」が実母の静養の場所として建てた別荘で、伝統的な和風建築のたたずまいですが、随所に斬新で先駆的な技術も見られます。

座敷は、床の間や付書院まわり、欄間など、豪華な装飾や際立った特徴のない簡素なつくりです。しかし、高くとられた天井や座敷の三方を取り囲む畳廊下、庭園の風景は、今では見ることの少なくなってきた贅沢な空間となっております。

畳廊下の窓ガラスは、当時の職人が一枚一枚流し込んで作った「大正ガラス」が残っており、その微妙なゆがみが美しささえ感じさせています。

座敷の周囲を座敷と同じ高さに揃えた畳廊下で囲む造りは入側造(いりかわづくり)といい、車椅子で生活していた実母に対する内田信也の思いやりと考えられます。

ひときわ目を引く群青色の壁は、旅館となってから塗り替えられたものです。「加賀の青漆喰」と呼ばれる石川県加賀地方の伝統的な技法ですが、旅館を開業した「桜井兵五郎」が石川県の出身であったため、これを取り入れたといわれています。

二階座敷「大鳳」には、旅館当時「太宰 治」が宿泊したといわれております

9:49 部屋に戻って 超望遠で 大島からの船

旬の食材を活かした 体験型ビュッフェと山と海の幸で彩る 二十四色の会席。

「海」をモティーフにしたブッフェレストラン。海の幸や、旬の食材を始めとして、各料理をバランスよく取り揃え

、大人も子どもも美味しく楽しく堪能できるメニューが揃います。

体験型キッチンを併設し、お子様がシェフコートに着替えご自身やご家族のデザートを盛り付けて楽しむ事もできます

。大切な人々との楽しいひとときを「もぐもぐ」食べて、ゆったりとお過ごしください。

朝食 7:00~10:00(ラストオーダー)/夕食 17:30~21:00(ラストオーダー)※夕食は事前予約制となります。

10:45 途中の起雲閣に寄りますのでホテルバスではなくタクシーで行きます

森の空中基地 くすくす 要予約

8:16 起きて10分後に朝食 かたや5時ころ起床とか・・・・・ 15分で食べ終え

8:05 もう8時です 朝食は8時の予定でしたが・・

ホテル棟 案内

二日目 晴れ

6:35 朝の海

2階の温泉を確認

バイキング形式は面倒ですが・・・

ブルーが冬には寒そうな雰囲気ですが・・

H30年12月17-18日

熱海

星野リゾート01

MY

お抹茶を一服

茶室

創立者岡田茂吉の生誕百年を記念して建てられた茶室で、「百」の文字を「一」と「白」の2字に分けて命名されました。

書院づくりの大広間、7畳の広間、3畳の小間、立礼席からなります。

屋根は銅板で葺いて一棟にまとめられ、桂離宮風に優しい曲線を描く大規模な数奇屋建築です。設計は

、茶道研究家の江守奈比古氏によるものです。立礼席では、抹茶や煎茶を楽

しむことができます。

エレベーター

シニア割引で

3回目です

メインロビー

桜花にぎり 1480円

10:53 晴れてきました

富士山は見えませんねー

11:00 小田原駅

線路を止めているネジ

10:34発こだま647号に乗ります

雨です

| > |

12:31 教わったバス停に向かいますがこの辺りは人がいませんねーー

庭の周りをぐるりと建物があり すべての建物を渡り廊下でつなげ輪になっている

改装後初めて訪れた熱海駅

12:30 寄席も行われるという地元の娯楽施設?

|

アメニティは普通 ポーラの化粧水等

浴衣のほかに寝巻

夕焼け

|

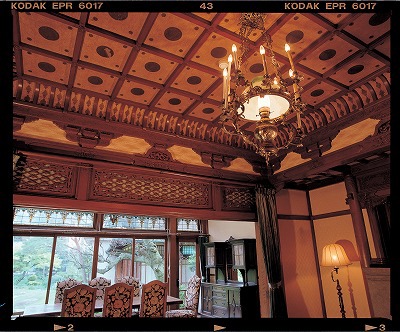

この建物は、二代目の持ち主「根津嘉一郎」により、1931(昭和6)年に着工、1932(昭和7)年に完成しました。

玉姫は、正面中央に暖炉があるヨーロッパのデザインを基本にしていますが、「折上格天上」(おりあげごうてんじょう)など日本の神社仏閣に見られる建築様式が用いられています。また「喜」の文字をデザインした中国風の彫刻や、シルクロード沿いで見られる唐草模様の彫刻で飾られています

10:49

|

|

5分で戻ってきましたか

山小屋風

森の道を10分ほどで一周できます いってらっしゃーい

結構高いですよ

昨夜 イルミネーションがきれいだった森 9時前まで入れませんので他を先に見ます

8:32 レストラン 席からの景色 熱海駅方向

深みとぬくもりをたたえる伊豆石で作られた大浴場は、広さもたっぷり、サウナも備えております。

大浴場からももちろん、オーシャンビューをお愉しみいただけます。

滾々と湧き出る熱海の湯に身を任せ、ごゆっくり湯浴みをご堪能くださいませ。

15:00~25:00 / 4:30~11:00

高台にたつリゾナーレ熱海は、親子でチャレンジできるクライミングウォール「親子の北壁」、

小さなお子様も楽しめるボールプール、「森の空中基地 くすくす」等大人も子供も楽しめるスペースを

ご用意しております。スタイリッシュな空間で、非日常を感じてください。

お土産をチェックして

食後のお散歩します

17:52 30分弱で食事は終わり

まだ紅葉が見られるとは・・ 暖かいのですね

<ホテルA棟>デラックス(75平米)

旬の食材を活かした体験型ビュッフェ

「海」をモティーフにしたブッフェレストラン。海の幸や、旬の食材を始めとして、各料理をバランスよく取り揃え、

大人も子どもも美味しく楽しく堪能できるメニューが揃います。

体験型キッチンを併設し、お子様がシェフコートに着替えご自身やご家族のデザートを盛り付けて楽しむ事もできます。

大切な人々との楽しいひとときを「もぐもぐ」食べて、ゆったりとお過ごしください。

施設のデザインを手がけたのは、数々の賞を受賞し、海外でも高い評価を得ているユニット、

クライン・ダイサム・アーキテクツ。デザインのテーマとなったのは「海」と熱海の夜空を彩る「花火」。

洗練された空間で最高のひとときをお過ごし下さい

14:21 熱海駅に戻ってきて

荷物を取って

ホテルのバスに乗ります

そばの坊 今日はお休みです

|

黄金の茶室

本館

駅ビル ラスカ熱海3F 伊豆太郎

11:18 コインロッカーが満杯なので教えられた駅ビル3階に向かいます

11:12 熱海駅到着

お出かけ切符を買うため窓口に並びます

9:59 電車が遅れているので早めに出ましたが・・・

10:13 品川着

いつものように 荷物持ちのお迎え 干物のお土産がありますから・・・

熱海駅を通過中 上りのぞみ号 最後尾 2台目

熱海駅を通過中 のぞみ号 最後尾 1台目

1190

13:00熱海駅に到着

13:10 お土産を買って

新幹線へ

力うどん ざるそば 以外においしかったので驚きです

600

700

お庭の中央の「根津の大石」は、10人以上の庭師が2カ月以上かけて運んだと云われています。

3分の2は土の中で、その重さは20トン(!)の巨石です。

京急 ゼロ基準点

洋館「金剛」に併設されたローマ風浴室は、1989年の改築の際、多くの部分で現代の材料に改められてしまいましたが、ステンドグラスの窓やテラコッタ製の湯出口などは、建築当時の物です。

肌触りの良さや滑り止めの効果を考慮して、浴槽の周囲には「木製のタイル」が敷かれているほか、建築当時は畳敷き、あわせて9畳の脱衣室と化粧室も敷設されていました。

ローマ風浴室では「舟橋聖一」が、離れの「孔雀の間」で執筆した「雪夫人絵図」の映画化(監督:溝口健二 出演:久我美子・浜田百合子・柳永次郎ほか)の際にシーンの撮影も行われました。

この建物は「根津嘉一郎」により、1928(昭和3)年に着工、翌1929(昭和4)年に完成しました。その後、何度か改築されていますが、1989年の改築により、ローマ風浴室の位置と向きが変えられています。

建築当時は独立した建物で、部屋への入り口あたり、石張りの廊下部分が玄関となっていました。

金剛では、暖炉上方のスペード、ハート、ダイヤ、クラブを象った模様をはじめ、草花の模様などが、洋館では大変珍しい螺鈿細工(らでんざいく)によって施されています。

このほかにも、柱などの随所に面取りや名栗仕上げといった加工が施されています。

建築当時は、すべての床が入り口右手の小部屋と同じタイル張りでした。蝶番やドアノブなど、細工が施された建具金物は建築当時の物です。

「玉姫の間」に併設されたサンルームは、大きな窓とステンドグラスの天上、色鮮やかなタイルの床が特徴で、「アールデコ」のデザインを基調にしています。

サンルームの名のとおり、たくさんの日光を取り入れるために、天井とともに屋根もガラスで葺かれており、これらは鉄骨によって支えられています。

天井と高窓の間には、唐草模様が刻まれた石膏の装飾が施されています。

玉渓は中世英国の「チューダー様式」に「名栗仕上げ」を取り入れたヨーロッパの山荘風の造りになっています。しかし、暖炉の覆いにはサンスクリット語の飾り、入口の天井には茶室のように竹が用いられるなど、独特の空間となっています。暖炉脇の太い円柱は、古い寺か神社の柱とも、江戸時代の帆船の帆柱ともいわれており、この柱と暖炉は、日本建築の「床の間」と「床柱」にも見立てることができます。

廊下を含めた各部屋の窓のうち、上下に開閉する窓の両側の柱は内部が空洞になっています。この内部にワイヤーで窓に繋がれた鉛の錘が吊り下げられており、滑車によって上下に開閉する窓の動きをスムーズにしています

起雲閣の表門は、1919(大正8)年に創建され、薬医門(やくいもん)とよばれる造りになっています。

薬医門は、鎌倉時代末期・室町時代初期の武家または公家の屋敷などに現れた門形式のひとつで、後に城郭や寺社などにも使われるようになりました。

二本の本柱と二本の控柱で、女梁(肘木)と男梁(腕木)を受け、内法高の位置で冠木を貫き、上に「切妻」と「入母屋」の屋根を架けています。

本来は、医師の家の門として使われたため、病人の往来を妨げないよう、門扉は設けないものとされましたが、実用面から二枚の扉を設け、両開きとしています。

現在は、屋根に瓦を載せていますが、古い写真では檜皮葺(ひわたぶき)で軒を押さえているものが見られます。屋根の仕様が変更された時期は不明です。

いずれにせよ、現代にあっては、容易に得ることのできない職人の手仕事の良さを示す大変貴重な門であります。

大正期から昭和期にかけての、門・土塀、母屋(座敷や玄関)、土蔵、別棟の洋館、そして庭園のすべてが揃い邸宅の屋敷構えとして現存する事例は決して多くなく、その意味でも、起雲閣は貴重な文化的・歴史的遺産であるといえるでしょう。

10:49 起雲閣に到着 2回目です

| b.JPG" width="280" height="210" border="1"> | ||

ドリフトして停泊します

焚火

9:06 森の散歩終わり

まだ紅葉が見られます

8:50 45分に開きました

8:45 そろそろ森へ行きますか

8:45 熱海発 のぞみ号がトンネルを出たところ

8:46 東海道線はゆっくり

夜はイルミネーションがきれい 明日朝食後にお散歩しましょうか

どれもおいしくて満足できました

1日目 雨

やたら広い

全てのお部屋から相模湾を見渡す事ができ、大迫力の花火をお楽しみ頂けます。

時の移ろいと共に表情を変えていく景色を眺めていると、心が次第に解きほぐされ、満ち足りた時間が流れます。

高台に位置するリゾナーレ熱海は、全ての客室から相模湾と熱海の街が一望できます。

ラグジュアリーな空間に包まれて、新しい熱海の滞在をお楽しみください。

15:11 到着

13:58 戻りますか

12:21 係の方に撮っていただきました

ロビーから相模湾を望む

10:28 ギリギリ間に合います

メインロビー

12:00発 MOA美術館まで7分

12:07到着

| img src="181217-058_thumb.JPG" width="280" height="210" border="1"> | img src="181217-059_thumb.JPG" width="280" height="210" border="1"> | img src="181217-060_thumb.JPG" width="280" height="210" border="1"> |

新しくなった熱海駅ビル

小田原駅 上りの通過 のぞみ号