| 972 |

| 972 |

| 864 |

| 名古屋10 | |||

| 6月28日 | JR東海 | 24300 | |

| 和楽紅屋 | 560 | ||

| タクシー名古屋城まで | 1250 | ||

| 名古屋城見学 | 500 | ||

| マグネット | 450 | 450 | |

| マグネット | 600 | 600 | |

| クリアファイル | 430 | ||

| クリアファイル | 430 | ||

| うなぎパイ712*2 | 1424 | 712 | |

| 二人静 | 864 | 864 | |

| 煮込みうどん972*2 | 1944 | 1944 | |

| チョコ | 702 | ||

| 塩キャラメル691*2 | 1382 | 691 | |

| ブドウ園お茶 | 1274 | ||

| 弁当夕食 | 540 | ||

| パン朝食用 | 496 | ||

| 6月29日 | 荷物宅配着払い | 1361 | |

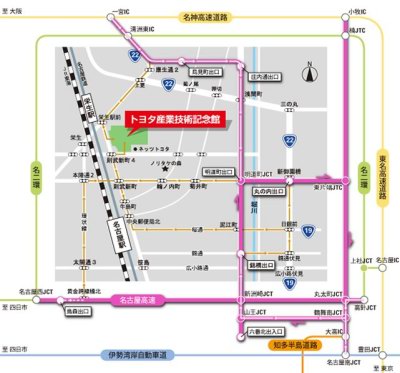

| メーグル | 210 | ||

| トヨタお土産電車 | 972 | 972 | |

| こまち | 972 | 972 | |

| クッキー | 864 | 864 | |

| ランチ | 1300 | ||

| ういろう発送 | 2080 | 2080 | |

| ういろう持ち帰り | 570 | ||

| ポカリ | 130 | ||

| 品川タクシー | 1050 | ||

| 46655 | 10149 | ||

| > |

> |

> |

|

|

昔の風呂は現代のサウナ風呂

13:43

|

|

13:26 平日なのに並んでいます

|

|

トマトサラダ

味噌汁

ちりめん

ご飯少なめ

12:37 ごちそうさまでした

12号車なので京急連絡通路を避けて中央通路に出ます

中央通路の大混雑

17:43分

13:08 名古屋駅に戻ってきました

| > |

|

シェフ自慢の欧風料理が手軽に楽しめるランチメニューをご用意しております。

また、待ち合わせや見学後のティータイムにはお茶と手作りのデザートをお楽しみください。スタッフ一同皆様のお越しをお待ちしております。

チェックアウトまでゆっくりします

二重織り上げ格天井 最上級格式

14:05 見学終了

藩主が身内や家臣との私的な対面や宴席に用いた殿舎です。

上段之間、次之間、納戸一之間、納戸二之間の四部屋で構成されています。

上段之間及び次の間の障壁画は、「風俗図」と呼ばれ、京都及び和歌山の四季の風物や名所、風俗がおだやかな筆致で描かれています

。画筆者は狩野甚之丞と推定されています。黒漆塗の天井板に金箔が貼られた、なんとも豪華な折上小組格天井も見どころです。

| > |

> |

> |

> |

|

本丸御殿を訪れた人がまず通され、対面を待つ場所であり、古くは遠侍(とおざむらい)と呼ばれた殿舎です。

入母屋造の妻入で、入り口となる車寄は正面に突き出しています。杮葺(こけらぶき)の屋根を持つ車寄は、

中央部に丸みを持たせた唐破風で弓形に美しく反り返った曲線が特徴。

中は、一之間、二之間の二部屋からなり、一之間には床や違棚もついています。

襖や壁は金地の障壁画「竹林豹虎図」が飾られ、虎之間とも称されました。

13;49 砂利庭を歩いて玄関に戻り本丸の中を見学

かつて名古屋城の本丸には、天守閣の南側に本丸御殿がありました。

この本丸御殿は、近世城郭御殿の最高傑作と言われ国宝に指定されていた建物で、

現在、国宝になっている京都二条城の二の丸御殿と並ぶ武家風書院造の双璧と言われていました。

勇壮な天守閣と優美な御殿が並び建つことで、名古屋城は城郭建築としての風格を形成しており、

1930年(昭和5年)に国宝に指定されましたが、1945年(昭和20年)5月、空襲により天守閣、本丸御殿ともに焼失してしまいました。

戦後の復興にともない、1959年(昭和34年)に天守閣は再建されました。

本丸御殿についても、江戸時代の文献のほか、多くの写真、実測図が残されており、在りし日の姿を忠実に蘇らせることが可能です。

将軍専用の浴室(湯殿)と、上段之間、一之間、二之間からなる風呂場で、上洛殿とともに寛永期に増築されました。

浴室といえども、上段之間を設けた格式高い書院造の殿舎で、とても大きなものだったことがわかります。

また、風呂と言っても現在のように湯船はなく、外にある釜で湯を沸かし湯気を内部に引き込むサウナ式蒸風呂でした。

「扇面流図」、「岩波禽鳥図」などの障壁画が描かれています

砂利が歩きにくい・・・

その前にお土産を買いホテルに預けます

12;45 明日は雨のようなので お城に行きます

和食御膳 1300

11:57 サラダを完食した後で

お土産を買って

12;49

| 1424 |

| 864 |

| 1944 |

| 702 |

| 1382 |

| 450 |

| 600 |

| 430 |

| 430 |

15:47 関西線ホームは隣です・・・ 今回もお世話になりました

団体さんと同じか・・

あまりの暑さでタクシーに乗ります 1050

17:48

17:59 無事帰宅

16:02発のぞみ234号に乗車

17:26新横浜駅

11:31 お土産を買ってランチにしましょうか

10:43 動力の庭を見ながら

パートナーロボット達を見て自動車館に行きます

自動車館

繊維は天然繊維と化学繊維に大別され、素材や原料などでさらに細かく分類されます。

絹、羊毛、ナイロン、ポリエステルなど代表的な繊維12種類を展示しています

10:13 エントランス

|

|

新しいビルを通ってメーグルバス乗り場へ

9;43 今日はお天気が良くないので 近場にします

二日目 曇後雨

7:25 この方向の部屋は初めて

| > |

> |

> |

朝食のパン

18:58 お腹が一杯なので遊んでいます

その場で焼き上げた外はサクッ、中はフワッのワッフル。

季節の素材を使ったこだわりのワッフルケーキ。

豊富なドリンクメニューとあわせて日本の四季をお楽しみいただけます。

15:45 名鉄デパート ぶどう圓 でお茶します 1300

15:04 名古屋駅到着

19:00 夕食のお弁当

14:10 しばらくお城の姿は見られませんので、しっかり撮影

1634年(寛永11年)の三代将軍家光の上洛に合わせ新築した建物です。

家光の御座所となった上段之間をはじめ、一之間、二之間、三之間、松之間、納戸之間と続きます。

室内は狩野派の手による襖絵・天井板絵や絢爛豪華な彫刻欄間、飾り金具等で彩られ、贅の限りを尽くしていました。中でも、当時三十三歳の狩野探幽によって描かれた「帝鑑図」や「雪中梅竹鳥図」などは白眉。

|

|

< |

慶長創建時には、最大かつ最高格式の殿舎だった場所で、正式な謁見(対面儀礼)に用いられました。

大きな入母屋造の殿舎で、上段之間、一之間、二之間、三之間、納戸之間の五部屋からなり、江戸時代には広間と呼ばれていました。

上段之間は徳川義直が着座した部屋で、床(とこ)と違棚(ちがいだな)、廊下側に張り出した出窓のような付書院(つけしょいん)、

帳台構(ちょうだいがまえ)といった正式の座敷飾りを揃えています。

玄関や表書院と比べ、落ち着いた風情のある黒木書院は、清州城内にあった家康の宿舎を移築した殿舎とも伝えられています。

本丸御殿のほかの部屋は、総檜造りであったのに対し、この部屋には良質な松材が用いられており、その用材の色から黒木書院と呼ばれるようになりました。

襖絵もぐっと色味を落とし風格のある水墨画で、「山水図」や「四季耕作図」「梅花雉子小禽図」などが配されています

玄関

狩野派の絵師により描かれた障壁画。1,047面が重要文化財に指定。

名古屋城本丸御殿は、狩野貞信や狩野探幽など日本画史上最大の画派「狩野派」の絵師たちにより、部屋ごとに異なる題材で床の間絵、襖絵などが描かれ、絢爛豪華に彩られていました。戦災により本丸御殿は失われましたが、取り外すことができた襖絵や天井板絵などは焼失を免れ、今も大切に保管されています。そのうちの1,047面が国の重要文化財の指定を受けています。

狩野派芸術をよみがえらせるため、当時と同じ素材や技法を使い、ミクロ単位の作業を行う。

狩野派の絵師たちが、全精力を注いで描いた障壁画。その美と色彩感覚を現代によみがえらせるため、平成4年より、本格的な復元模写が進められています。

忠実に復元するためには、当時の絵師が使っていた素材や技法を用いなければならず、そのため顕微鏡やコンピュータ、史料など

で研究・分析。ミクロ単位の観察をもとに緻密な作業が行われ、江戸時代の絵師たちの感性とダイナミズムの再生に挑み続けています。

13:30開始の見学に間に合いました

蒸し風呂状態です

13:20 砂利道

お城復元工事前の貴重な写真

空堀の鹿 見たのは10年ぶりくらいです

13:25 もうすぐ本丸御殿

13:05 メーグルが出てしまったのでタクシーで

13;17 名古屋城前

13:18 入口

お久しぶり 1年経つのは早いです

11:41名古屋着

1日目 雨 後曇り

前方通路を通って

中央通路に出ます

日々変化する名古屋駅付近

お昼にします

新幹線ホーム 13号車まで遠い

10:07発 のぞみ221号 定刻に発車

刺身

粕漬け

お浸し ゴボウ

9:35発 青物横丁駅

| 570 |

15:41 さてそれぞれ帰宅の途につきますか

17:36 品川駅到着

|

|

外が見えて少し涼しく感じますが

13:28 先に湯殿御殿を見学します

上図の玄関前を左手に外の砂利庭を移動 表書院 上落殿 を経て湯殿書院まで歩く

名古屋10

モンブラン6

Yama・Y

あまりの暑さに説明が頭に入りません