|

|

|

| img src="170930-280_thumb.JPG" width="250" height="187"

border="1"> |

img src="170930-281_thumb.JPG" width="250" height="187"

border="1"> |

img src="170930-282_thumb.JPG" width="250" height="187"

border="1"> |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| img src="170930-119_thumb.JPG" width="250" height="187"

border="1"> |

img src="170930-120_thumb.JPG" width="250" height="187"

border="1"> |

img src="170930-121_thumb.JPG" width="250" height="187"

border="1"> |

|

|

|

|

|

|

重森三玲

|

|

|

|

|

|

| img src="170930-270_thumb.JPG" width="250" height="187"

border="1"> |

img src="170930-271_thumb.JPG" width="250" height="187"

border="1"> |

|

| img src="170930-273_thumb.JPG" width="250" height="187"

border="1"> |

img src="170930-274_thumb.JPG" width="250" height="187"

border="1"> |

img src="170930-272_thumb.JPG" width="250" height="187"

border="1"> |

13:01

|

|

|

|

|

|

| img src="170930-255_thumb.JPG" width="250" height="187"

border="1"> |

img src="170930-256_thumb.JPG" width="250" height="187"

border="1"> |

img src="170930-257_thumb.JPG" width="250" height="187"

border="1"> |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| img src="170930-230_thumb.JPG" width="250" height="187"

border="1"> |

img src="170930-231_thumb.JPG" width="187" height="250"

border="1"> |

img src="170930-232_thumb.JPG" width="250" height="187"

border="1"> |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| img src="170930-101_thumb.JPG" width="250" height="187"

border="1"> |

img src="170930-102_thumb.JPG" width="250" height="187"

border="1"> |

img src="170930-103_thumb.JPG" width="187" height="250"

border="1"> |

通天橋

10:12 去年借りたエコサイクル 場所移転していました

> |

10:04 八条口に向かいます

ねぎみ串330円

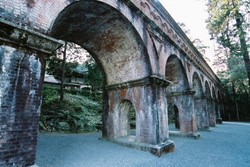

疏水

南禅寺

疏水は、琵琶湖から京都市内に向けて引かれた水路である。滋賀県大津市で取水され、

南禅寺横を通り京都市東山区蹴上迄の区間である。

疏水の工事は1885年に始まり、1890年に竣工した。

疏水の目的は大阪湾と琵琶湖間の通船や水車動力による紡績業,潅漑用水,防火用水などであった。

ところが水力発電の有利性が注目されるようになり、1889年に蹴上に発電所が建設され,91年には送電を開始した。

また水力発電の増強と水道用水確保のため,1908年に第2疎水の工事が、始まり、1912年に完成している。

同時期に蹴上浄水場が建設され、現在は上水道の水源として利用されている。

赤煉瓦のアーチを思わせる水道橋は、南禅寺の古めかしさになじんで、今では一種の美を湛えている。

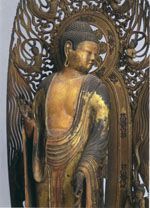

''永観、おそし''

伝説がある。東大寺開創供養の時一老翁が捧げた阿弥陀像を宮中で祀りになっていたが、やがて東大寺に下賜された『東大寺要録』。

この阿弥陀如来像は東大寺宝蔵に秘蔵されていたのだが、たまたま永観はその尊像を拝する機会があり、尊像の奥深いところから呼びかける声を聞いた。

永観は、「衆生済度こそ、この仏の本願であり宝蔵にしまっておくのはもったいない」と嘆いた。これが白河法皇の耳に入り、永観が護持し供養することとなった。

後年、永観が東大寺別当職を辞して尊像を背負って京に入る際、東大寺の僧がそれを取り戻そうと追いかけて京都の木幡まできたところ

、尊像は永観の背に取り付いて離れず、僧たちはあきらめたと言い伝えられている。

永保2年(1082)、永観50歳のころである。2月15日払暁、永観は底冷えのするお堂で、ある時は正座し、ある時は阿弥陀像のまわりを念仏して行道していた。

すると突然、須弥壇に安置してある阿弥陀像が壇を下りて永観を先導し行道をはじめられた。永観は驚き、呆然と立ちつくしたという。この時、阿弥陀は左肩越しに振り返り、

「永観、おそし」

と声をかけられた。永観はその尊く慈悲深いお姿を後世に伝えたいと阿弥陀に願われ、阿弥陀如来像は今にその尊容を伝えると言われている。

大谷本廟における読経(おつとめ)について

大谷本廟では、仏殿や読経所、無量寿堂納骨所等での読経を随時受け付けております。

是非とも参拝の際には、読経をお申込いただき、阿弥陀様を前に尊い仏縁にお遇いいただきますようご案内申しあげます。各読経内容については、以下をご参照ください。

方丈は本来、住職の住まいのことを指しますが、銀閣寺の方丈は本堂の役割を担っています。

現在の方丈は江戸時代中期の建物で、黒瓦の立派な屋根が印象的な建物です。

内部には本尊の釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)が安置されており、与謝蕪村(よさぶそん)と池大雅(いけのたいが)の筆による襖絵が収蔵されています。

内部を見学することができ、方丈内から臨む銀沙灘(ぎんしゃだん)や向月台(こうげつだい)は外から見るのとはまた違った美しさです。遠くに望む月待山も格別な風情があります

一座経について

「一座経」とは、その日の参拝をご縁に申し込んでいただく読経です。(その日限りの読経)読経所や無量寿堂納骨所、大谷墓地で行うことができます

築地塀・正門‐ついじべい・せいもん‐

当館は、築地塀を巡らせた品格ある和風の佇まいをしています。

正門は、鉄骨の柱・梁と、木造屋根を組み合わせた構造で、

現代の技術と伝統的な形式が融合した、風格あるつくりとなっています。

海外からの賓客のご一行は、車列を組んでこの正門から入ってこられます。

大谷本廟‥ハートン・三条通り鳩居堂・濱登久

京都迎賓館・相国寺・緑寿庵清水・あじゃり餅・銀閣寺・永観堂・南禅寺・インクライン・串くら。

京都駅まで電車。レンタサイクルエコトリップ・東福寺・波心邸・雪舟ぶんだ寺・昼・伏見稲荷・十条通りから京都駅・鶴屋吉信・新幹線

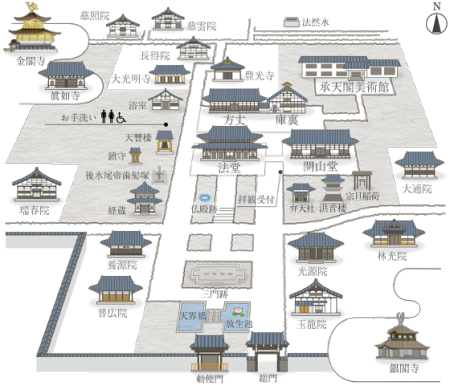

方丈

明治23年(1890年)の再建。

正面前庭にある唐門は明治42年(1909年)に造営され、昭憲皇太后より下賜されたものである。

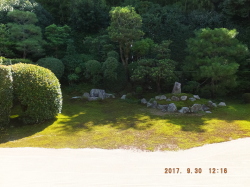

庭園は近代の造園家、重森三玲によって昭和13年(1938年)に作庭され、方丈を囲んで四方に配される。

釈迦成道を表現し、八相の庭と命名されている。鎌倉期庭園の質実剛健な風格を基本とし、

これに近代芸術の抽象的構成をとり入れた枯山水庭園である。

•南庭 - 荒海の砂紋の中に蓬莱、方丈、瀛洲、壺梁の四仙島を表現した配石で、右方には五山が築山として表現されている。

•北庭 - 南の恩賜門内にあった敷石を利用し、石と苔を幾何学的な市松模様に配している。

•西庭 - さつきの刈込みと砂地が大きく市松模様に入り、くず石を方形に組んで井田を意図している。

•東庭 - 東司の柱石の余材を利用して北斗七星を構成し、雲文様の地割に配している。

蹴上発電所

歴史

1890年(明治23年)に通水を開始した琵琶湖疏水第1疏水に関連して

翌1891年(明治24年)6月に第一期蹴上発電所が運転を開始した。

営業用としては日本最初の水力発電所であ。

当発電所の電力は、近接する蹴上インクラインの動力源として用いられ、近隣に配電されたほか、

1895年(明治28年)に開通した京都電気鉄道(後の京都市電)でも使われた[3]。1912年(明治45年)

、第2疏水の完成に伴い第一期蹴上発電所が取り壊され、第二期蹴上発電所が開業した。

1936年(昭和11年)には、第一期発電所の跡地に第三期発電所が建設された。1

942年(昭和17年)に京都市から関西配電に現物出資され、

2017年現在は関西電力の発電所となっている

15:20今日の予定は見終わりましたので のんびり戻りますか

開創当時のものは永仁3年(1295)西園寺実兼の寄進によって創立され、ついで応安年間に新三門へと改築されましたが

文安四年の火災で焼失しました。

現在の三門は寛永5年(1628)藤堂高虎が大阪夏の陣に倒れた家来の菩提を弔うために再建したものであり、

禅宗様式独特の圧倒的な量感と列柱群が力強さを示しています。また、歌舞伎「楼門五三桐」の石川五右衛門の伝説で有名です。

- 本廟会館1階受付(読経所・無量寿堂・墓地一座経の受付が可能)

- 無量寿堂受付(無量寿堂・墓地一座経の受付が可能)

※また、参拝者カード↓↓↓をお持ちの方は申込時に受付にてご提示ください。

刺身盛り合わせ

.一座経の様子 案内より

大谷本廟

今は青もみじも終わりそうですが、秋の紅葉時期に大混雑で歩けません

13:41 レンタサイクルを返却し京都駅に戻ってきました

メニューを見ていたら声をかけられてしまったので

12:37

通天橋

仏殿から常楽庵に至る渓谷・洗玉澗に架けられた橋廊で、天授6年(1380年)に春屋妙葩が谷を渡る労苦から僧を救うため架けたと伝えられる。

昭和34年(1959年)台風で崩壊したが2年後に再建、その際橋脚部分は鉄筋コンクリートとなった。

京都三大門

知恩院と南禅寺と

3つ目が仁和寺と東本願寺である場合があります。

ねぎみ串330円

自家製つくね串300円

はつ串260円

びわ こそすい びは- 【琵琶湖疏水】

琵琶湖から京都市に通じる運河。明治時代に舟運・発電・上水道・灌漑の目的で開削。

現在は蹴上浄水場への供給が主目的。

拝観の皆様へ

当山では、拝観料は浄財として

- 堂宇の保全・修理

- 庭園の管理・補修

- 国宝、重文、寺宝の修復

等に使用しています。ご理解の上、ご協力をお願いいたします

13:06 緑寿庵清水(金平糖屋さん)を探し回って

12:51 偶然本で見つけた阿闍梨餅のお店を探して

夕映の間‐ゆうばえのま‐

「夕映の間」という名は、日本画家・箱崎睦昌(はこざきむつまさ)氏の原画を基に製作された、東西にある壁面の綴織り(つづれおり)の題名に由来します。西側が「愛宕夕照(あたごゆうしょう)」、東側が「比叡月映(ひえいげつえい)」であり(※写真奥が愛宕夕照)、それぞれから一文字を取って、部屋の名称としたものです。

この部屋は、大臣会合などの各種会議や、立礼式のお茶のおもてなしに使用するほか、賓客に対する歓迎セレモニーの会場としても使用しています。

漆‐うるし‐

漆の木の樹液を加工した天然塗料で、年月が経るほど深みを増していきます。「桐の間」のテーブル、床框(とこがまち)等に活用されています。

「桐の間」のテーブルは12メートルもあり、最後の工程では職人が素手で磨きをかけたため、掌が摩擦で「やけど状態」になったと言われています

錺金物‐かざりかなもの‐

建築各部に用いる補強と装飾を兼ねた金具です。

釘隠、襖の引き手等、天井金物にも活用されており、

館内の数百箇所に錺金物の技能が使われています。

荼毘(だび)とは、インドの言葉で「火葬」という意味です。親鸞聖人(しんらんしょうにん)ご往生の後、その遺骸(いがい)は「洛陽(らくよう)東山(ひがしやま)の麓(ふもと)、鳥辺野(とりべの)の南の辺、延仁寺(えんにんじ)」で火葬にふされました。この地は、当時の火葬所跡と伝えられています。

縁側に座って庭を眺められる方丈

龍の天井画を見て

桜の花びらを散らせた絨毯

> |

明著堂(めいちょどう)

10:17発 行きは11号車

H29年9月28-30日

京都21

ハートン06

MY

13:19 帰りは広い十条通りから京都駅に戻ります

芬陀院(ふんだいん)

- 東司(とうす)

- 室町時代唯一、日本最大最古の禅宗式の東司(便所)の遺構で、多くの修行僧が一斉に用を足すことから

- 百雪隠(ひゃくせっちん)とも呼ばれる。内部は中央通路をはさんで左右両側に円筒の壺を埋める。

- 三門

- 応永32年(1425年)に足利義持が再建し、現存する禅寺の三門としては日本最古のものである。

- 上層に釈迦如来と十六羅漢を安置する折衷様の五間三戸二重門である(「五間三戸」とは正面の柱間が5つ、

- うち中央3間が通路になっているという意味、「二重門」は2階建ての門だが、「楼門」と違い、1

- 階と2階の境目にも軒の出を作るものを言う)。

本堂(仏殿兼法堂)

明治14年(1881年)に仏殿と法堂が焼けた後、大正6年(1917年)から再建工事にかかり、

昭和9年(1934年)に完成した。

入母屋造、裳階付き。高さ25.5メートル、間口41.4メートルの大規模な堂で、

昭和期の木造建築としては最大級のもの。

天井の竜の絵は堂本印象筆である。

本尊釈迦三尊像(中尊は立像、脇侍は阿難と迦葉)は、明治14年の火災後に万寿寺から移されたもので、

鎌倉時代の作である

烏丸御池の交差点を渡ってエレベーターで駅に降ります

哲学の道(てつがくのみち)は京都市左京区にある琵琶湖疏水分線に沿った歩道である。

永観堂付近にある熊野若王子神社前の若王子橋から始まり、東山山麓の琵琶湖疏水に沿って銀閣寺西の銀閣寺橋まで続く約1.5 kmの散歩道。幅員は広くないが、沿道に多くの樹木が植わる。

道の横には、熊野若王子神社から大豊神社参道までは琵琶湖疏水分線が山裾に沿って流れ、疏水の山側は自然の森となっており、対岸側に桜並木がある。春は桜、初夏は木々の緑、秋は紅葉と四季折々に景色が変化する自然の美しい区間で、京都で最も人気のある散歩道として訪れる人が多く、桜の季節や紅葉の季節には多くの観光客でにぎわう[1]。近年は廃業した喫茶店に住み着いた多くの猫が有名になりつつある区間でもある。それより北側は両側が住宅地となり、疏水の両岸に桜並木が植えられている。歩道も東側にもある場合があるが、よく整備されているのは西側だけである。日本の道100選にも選ばれている

インクラインで使われた台車の復元

|

炭火串焼き 串くら本店

|

|

|

〒604-0826 京都市中京区高倉通御池上ル柊町584番地

●電話番号:075-213-2211

●フリーダイアル:0120-13-8488

●営業時間:・昼 11:30~14:30 (オーダーストップ14:00)

・夜 17:00~22:30 (オーダーストップ21:45)

・定休日なし

|

自家製つくね串300円

京生麩の田楽串280円

ささみ梅しそ串280円

インクライン (いんくらいん)

ダムサイトの斜面に沿って軌道を設け、巻きあげ装置などによりコンクリートなどを運搬する設備。

斜面の上方から下方の打設場所までコンクリートなどを運ぶのに使います。

蹴上インクライン(けあげインクライン)は、京都市左京区にあった琵琶湖疏水による舟運ルートの一区間をなす傾斜鉄道(インクライン)。

1891年(明治24年)から1948年(昭和23年)まで実用に供された。

現在は国の史跡として整備され、桜並木の観光スポットになっている。

琵琶湖疏水は京都と大津間の船の輸送を用途の一つとしていたが、落差の大きい場所は船が運行できないので、

台車に船を載せて上下させるインクラインで運行していた。

蹴上インクラインは蹴上船溜りと現在の琵琶湖疏水記念館前の南禅寺船溜りを結ぶ延長640メートル、敷地幅22メートル、

勾配15分の1の路線で、運転用の巻き上げ機は蹴上発電所の電力で運転した。通過時間は10分から15分だった。

一般に運河の落差がある場所で船を通行させるには、ロック(閘門)方式、インクライン方式、リフト方式の三つがある。

パナマ運河やイギリスのテムズ川と運河はロック方式になっている。

船を水門と水門で区切った閘室に入れ、その閘室の水を排水したり増水したりして、船を低い方や高い方へ進める。

インクライン方式は、勾配のある水路にレールを敷き、台車に船を載せて、ケーブルカーのようにケーブルで引っ張り上下させる。

台車に直接船を載せるドライ式、水を入れたケージに船を入れてケージごと台車に載せるウェット式がある。

蹴上インクラインは、ドライ式のインクライン方式を採用した。

昭和期に入ると、鉄道などの交通機関の影響で舟運の利用は大きく減少し、太平洋戦争後の1948年(昭和23年)11月26日に運行を休止した。

1960年(昭和35年)3月をもって電気設備も撤去され、完全に稼働を停止する。

1973年(昭和48年)以降、送水管を敷設するため残っていたレールも撤去されたが、産業遺産として保存するために復元されることになり、

1977年(昭和52年)5月に完成した。現場には復元された台車が2台(坂の途中と、蹴上船溜り)残されている。

1996年(平成8年)には国の史跡に指定された。

山門楼上内陣の正面には仏師左京等の手になる宝冠釈迦座像を本尊とし、その脇士に月蓋長者、善財童士、左右に十六羅僕を配置し

、本光国師、徳川家康、藤堂高虎の像と一門の重臣の

位牌が安置されています。また天井の鳳凰、天人の極彩色の図は狩野探幽、土佐徳悦の筆とされています。

三門の構造は五間三戸二階二重門、入母屋造、本瓦葺、高さは約22メートルです。

両側に山廊があり、この山廊はそれぞれ桁行三間、梁間二間、一重、切妻造、本瓦葺となっています。

明治32年(1899)国指定重要文化財となりました。

南禅寺

門前右方の巨大な石灯籠は寛永5年の三門落慶の際に佐久間勝之が供養の為に奉献したもので、高さ6メートル余りあり、

大きさでは東洋一といわれています。俗に佐久間玄藩の片灯寵と呼ばれています。 またその銘文は崇伝によるものとされています。

南禅寺

銀沙灘(ぎんしゃだん)は江戸時代後期の作といわれており、白砂を立体的に盛り上げて造られています。

月の光を反射させるために造られたという説がありますが、詳しいことは分かっていません。

一般的な石庭に敷かれた白砂と比べると、モダンな感じがします

東求堂は銀閣と共に東山殿造営当時の遺構で、現在は国宝に指定されています。

元々は阿弥陀如来(あみだにょらい)を祀る阿弥陀堂でした

浄土宗の本尊である阿弥陀如来を祀るお堂の周りに造られているのは、違う宗派である禅宗様式の庭園です。ここから、足利義政が抱いていた独特の美意識を感じることができます

総門と同じく小ぶりな門で、白壁と木組みのコントラストが印象的です。

哲学の道の終点に位置する銀閣寺は、相国寺の山外塔頭で、正式名を慈照寺といいます。

鹿苑寺(金閣寺)を造営した足利義満の孫にあたる足利義政による建物で、建立当初は義政の別荘でした。

鹿苑寺の金閣を模して造られた観音殿(銀閣)が特に有名です。1994年(平成6年)には、金閣寺と共に世界遺産となりました

13:11 諦めかけた時に 袋を持っている人が出てきて

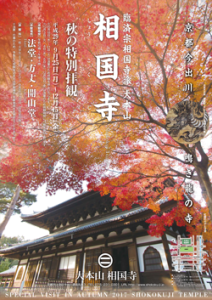

- 正式名

- 相國承天禅寺(相国承天禅寺)(しょうこくじょうてんぜんじ)

- 建立・設立

- 1382年(永徳2年)発願、10年の歳月をかけて1392年(明徳3年)完成

1984年(昭和59年)4月、相国寺創建600年記念事業の一環としてを承天閣美術館を開館

- 創始者

- [開基]室町幕府第3代将軍・足利義満(あしかがよしみつ)

[開山]夢窓疎石(むそうそせき)

[中興]西笑承兌(さいしょうじょうたい)

- 宗派

- 臨済宗相国寺派大本山

畳‐たたみ‐

当館の畳は「中継ぎ表(なかつぎおもて)」という昔ながらの技法により製作されています。

この技法は畳表の材料であるイグサの良い部分のみを使って、中央で紡いでいるため畳の中央には筋目が入っています

表具‐ひょうぐ‐

障子・襖・壁等に和紙や唐紙を貼る技術です。「桐の間」、「藤の間」、「夕映の間」等に活用されています。

「桐の間」の襖には白地の唐紙に白い雲母(きら)の桐紋が光り、座敷に深い陰影を与えています。

建具‐たてぐ‐

障子や板戸などの建具類は、和風には不可欠の要素で、館内の随所に活用しています。

館内で使用している建具は、外国人の体格に合わせて通常のものより大きいものを使用しています。

左官‐さかん‐

耐火性に優れ、枯れた風合のある京錆土壁(きょうさびつちかべ)を

「桐の間」等に活用し、築地塀にも敷地内から出土した良質な京錆土を使用しています。

熟練した職人の技巧により土壁をムラのないように塗り上げています

数寄屋大工‐すきやだいく‐

茶室建築の手法を採り入れた伝統的な住居建築様式です。

「桐の間」を始め、随所に数寄屋大工の繊細な技術が活用されています

截金‐きりかね‐

純金箔やプラチナ箔を数枚焼き合わせたものを両手で2本の筆を使いながら一本一本扉に貼っていき、種々の紋様を描き出す技能です。

「藤の間」の舞台扉、「桐の間」の欄間には人間国宝 故 江里佐代子の截金が施されています

藤の間‐ふじのま‐

「藤の間」という名は、壁面装飾の綴織り「麗花」(れいか)の主要モチーフであり、花言葉が「歓迎」である藤に由来します。「麗花」は、日本画家・鹿見喜陌(しかみきよみち)氏の原画を基に製作されたものです。

この部屋は、京都迎賓館で最も大きな部屋で、晩餐会や昼食会、あるいは歓迎セレモニーの会場として使用するほか、舞台があり、能や日本舞踊といった伝統芸能を賓客に鑑賞していただく会場としても使用しています。

庭園‐ていえん‐

当館の庭園は、深山幽谷から流れ出る水が注ぎこむ広大な池が、まわりの建物に融け合うように配置されています。

これが、古くから日本人の住まいに貫かれた伝統「庭屋一如(ていおくいちにょ)」を表現しています。

池には錦鯉が放たれており、賓客は鯉のエサやりや舟遊びを楽しまれます。

正面玄関‐しょうめんげんかん‐

賓客のご一行の車列は、この正面玄関に停車し、迎賓館長からの出迎えを受け、ご入館されます。

正面の扉には、樹齢700年の欅(けやき)の一枚板を使用しています。また、賓客をお迎えする際は

、正面に屏風を置き、その前に美しいいけばなをしつらえ「歓迎の心」を表します。

総門を入るとすぐ右手に位置する建物です。ここでは、納骨(のうこつ)・読経(どっきょう)等の受付を行う他、建物内には売店・喫茶・食堂等があります。

明著堂(めいちょどう)は親鸞聖人(しんらんしょうにん)の墓所である祖壇(そだん)の前に位置する拝堂(はいどう)で、東西五間、南北十間、内部に柱のない建物です。

1709(宝永6)年、第14代寂如上人(じゃくにょしょうにん)の時代に造営されました。正面には、寂如上人のご染筆(せんぴつ)による「明著堂」の額が掲げられています。また、祖壇の周囲には、歴代宗主(しゅうしゅ)やお裏方(うらかた)の廟墓(びょうぼ)、祖壇納骨所(そだんのうこつしょ)があります。

ツバキが美しい銀閣寺垣

拝観入り口 中門

6.参観日当日にご持参いただくもの

(1)事前予約券【参観証】

※当日、このメールを印刷してお持ちいただくか、スマートフォン・携帯電話の

メール画面をご提示ください。

(2)参観料金:大人1500円、中高生700円

※中高生割引を適用される場合は、参観当日に、必ず受付で年齢のわかるものを

ご提示ください。

※有効期間内の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と

介護者(1名まで)は無料です。

※お支払いは、現金のみとなります。(クレジットカード不可)

7.見学時間(目安) 1時間程度

焼きめし 焼きそば 1370円

京都迎賓館までのアクセスと所用時間

- 京都市バスご利用の場合

- 「府立医大病院前」バス停下車 徒歩約7分

- (京都駅より市バス 4・17・205系統利用)

- (阪急電鉄「河原町」駅より市バス3・4・17・37・59・205系統利用)

- 京都市営地下鉄ご利用の場合

- 烏丸線「今出川」駅下車、3番出口より徒歩約15分

- 京阪電鉄ご利用の場合

- 京阪電鉄「出町柳」駅下車、1番出口より徒歩約20分

- タクシーご利用の場合

- 「寺町広小路」を南に10m下車 徒歩約5分

9:36 近い入口がわからなくなってこの辺で入りますか

14:21 京都には珍しくおしゃべり好きな運転手さんでした フウーッ

デザート

仏殿(ぶつでん)(本堂)

| 京都旅行(H29.9.28(木)~30(土)) |

|

|

|

|

カード |

現金 |

|

| JTB |

53,000 |

|

ハートンホテル京都、食事はなし。ツイン |

| 28日 |

|

2,250 |

駅弁(昼食) |

|

|

1,070 |

タクシー(京都駅→大谷本廟) |

|

|

5,000 |

大谷本廟(御経代) |

|

|

370 |

明著堂(大谷本廟)お花 |

|

|

130 |

明著堂(お線香) |

|

|

1,310 |

タクシー(大谷本廟→ホテル) |

|

3,860 |

|

お土産(よーじや) |

|

2,959 |

|

お土産(鳩居堂) |

|

2,592 |

|

お土産(富起屋:昆布の佃煮) |

|

|

990 |

パン |

|

|

496 |

コンビニ(牛乳、おにぎり、他) |

|

6,176 |

|

夕食(ホテル・濱登久) |

| (小計) |

15,587 |

11,616 |

|

| 29日 |

|

3,000 |

迎賓館見学 |

|

|

1,300 |

お土産(迎賓館) |

|

|

1,370 |

昼食(中華) |

|

|

1,400 |

相国寺拝観代 |

|

|

1,080 |

お土産(阿闍梨餅) |

|

|

3,596 |

お土産(金平糖) |

|

|

1,000 |

銀閣寺拝観代 |

|

|

700 |

お土産(銀閣寺) |

|

|

1,200 |

永観堂拝観代 |

|

|

300 |

お土産(永観堂せんべい) |

|

|

60 |

賽銭 |

|

|

500 |

南禅寺三門拝観料(1名) |

|

|

813 |

パン(進々堂) |

|

|

130 |

コーラ(自販機) |

|

|

230 |

宅急便段ボール(ホテル) |

|

5,760 |

|

夕食(串くら) |

| (小計) |

5,760 |

16,679 |

|

| 30日 |

|

1,412 |

宅急便(ホテル) |

|

|

500 |

コインロッカー(京都駅) |

|

|

4,000 |

レンタルサイクル |

|

|

800 |

東福寺(八相の庭)拝観代 |

|

|

800 |

東福寺(通天橋)拝観代 |

|

|

600 |

光明院(波心庭)拝観代 |

|

|

600 |

芬陀院(雪舟庭園)拝観代 |

|

|

1,300 |

昼食 |

|

|

20 |

賽銭 |

|

|

570 |

お土産(伏見稲荷狐せんべい) |

|

|

1,782 |

お抹茶と生菓子他 |

|

|

1,296 |

お土産(干菓子) |

|

4,104 |

|

お土産(七味、漬物) |

|

4,220 |

|

お土産(お菓子、赤福餅、ちりめん山椒、干菓子) |

| (小計) |

8,324 |

13,680 |

|

|

|

|

|

|

カード |

現金 |

総計 |

| 合計 |

82,671 |

41,975 |

124,646 |

| 4,220 |

|

お土産(お菓子、赤福餅、ちりめん山椒、干菓子) |

|

|

|

|

東福寺は京都市東山区の東南端、伏見区と境を接するあたりにある。

この地には延長2年(924年)に藤原忠平によって建てられた藤原氏の氏寺・法性寺の巨大な伽藍があった(法性寺は、JR・京阪東福寺駅近くに小寺院として存続している)。

嘉禎2年(1236年)、九条道家(摂政)は、この地に高さ5丈(約15メートル)の釈迦像を安置する大寺院を建立することを発願、寺名は奈良の東大寺、興福寺の二大寺から1字ずつ取って「東福寺」とした。5丈の釈迦像を安置する仏殿の建設工事は延応元年(1239年)から始めて、完成したのは建長7年(1255年)であった。高さ5丈の本尊釈迦像は元応元年(1319年)の火災で焼失、14世紀半ば頃に再興されるが、明治14年(1881年)の火災で再び焼失している。なお、東福寺には巨大な「仏手」(現存部分の長さ2メートル)が保管されており、旧本尊像の左手部分のみが明治の火災の際に救い出されたものと推定されている[1]。これは創建時の本尊ではなく、14世紀に再興された本尊像の遺物であるが、本尊の「高さ5丈」というのはあながち誇張ではなかったことがわかる。

九条道家は開山(初代住職)として、当時宋での修行を終えて帰国していた禅僧・円爾を迎えた。円爾は駿河国栃沢(現静岡市葵区)の人で、嘉禎元年(1235年)、宋に渡って径山(きんざん)興聖万寿禅寺の高僧・無準師範に入門。印可(師匠の法を受け継いだというお墨付き)を得て仁治2年(1241年)、日本へ帰国した。円爾ははじめ九州博多の承天寺に住したが、同寺が天台宗徒の迫害を受けて焼き討ちされたため、九条道家の援助で上洛、東福寺の開山に迎えられた。

東福寺の建設工事は30年以上に亘って続き、法堂(顕教寺院の「講堂」にあたる)が完成したのは文永10年(1273年)であった。その後、元応元年(1319年)の火災をはじめたびたび焼失するが、九条家、鎌倉幕府、足利家、徳川家などの援助で再建されてきた。昭和51年(1976年)韓国の全羅南道新安郡智島邑道徳島沖の海底から、大量の荷を積んだジャンク船が発見、引き揚げられた(新安沈船)が、積荷木簡の中には「東福寺」「十貫公用」などの字が見られることから、この船は焼失した東福寺の造営料を名目として、鎌倉幕府公認で派遣された唐船(寺社造営料唐船)であることが推測されている。近代に入って明治14年(1881年)にも大火があり、仏殿、法堂、方丈、庫裏などがこの時焼失した。現在の本堂、方丈、庫裏などは明治以降の再建だが、国宝の三門をはじめ、東司(便所)、浴室、禅堂などは焼け残り、中世の建物が現存している。

東福寺からは歴代多くの名僧を輩出しており、『元亨釈書』の著者である虎関師錬、室町時代に画僧として活躍し、その後の仏画や水墨画に多大な影響を及ぼした吉山明兆などが著名である。

平成26年6月、国の名勝に指定された[2]。同年10月、完成当時の庭園が復元された。

ここは危険な道で 地図に×印のある道でした

臨済宗の寺院。臨済宗東福寺派大本山・東福寺の塔頭である。雪舟が作庭したという庭園があることから雪舟寺とも呼ばれる

稲荷寿司 2ヶ380円

ししとう串200円

インクラインのトンネル

15:32 修学旅行生の団体さんがいて先に進めませんでしたので戻ります

三門(重要文化財)

三門とは、仏道修行で悟りに至る為に透過しなければならない三つの関門を表す、空、無相、無作の三解脱門を略した呼称です。

山門とも書き表され、寺院を代表する正門であり、禅宗七堂伽藍(山門、仏殿、法堂、僧堂、庫裏、東司、浴室)の中の一つです。

南禅寺の三門は別名「天下竜門」とも呼ばれ、上層の楼を五鳳楼と呼び、日本三大門の一つに数えられます。

銀閣寺の象徴 銀閣(観音殿)

国宝指定の東求堂

向月台(こうげつだい)は銀沙灘(ぎんしゃだん)のすぐ隣にあり、白砂を小山のように盛り上げて造られています。

東山から昇る月を眺めるために造られたという説がありますが、こちらも詳しいことは分かっていません。

江戸時代後期の作といわれており、銀閣の外壁とのコントラストが見事です

銀閣は正式名称を観音殿と言います。二層(2階)建ての室町期を代表する楼閣庭園建築物です。鹿苑寺(金閣寺)の舎利殿(金閣)と西芳寺の瑠璃殿(るりでん)を見本として造られたと伝えられています。

一層目は心空殿(しんくうでん)、二層目は潮音閣(ちょうおんかく)という名前です。潮音閣には名前の由来となった観音菩薩坐像が祀られ、創建当時には内外共に黒漆が塗られていたことが分かっています。内部には入ることができず、外から見学する形です。

錦鏡池(きんきょうち)と呼ばれる池の畔に建つ様子は金閣と似ていますが、銀閣からは黒い外壁が印象的な幽玄の美を感じることができます。

造営から江戸時代まで

銀閣寺は、室町時代8代将軍であった足利義政が自身の別荘、東山山荘として造営したのが始まりです。義政は8歳から将軍職に就いていましたが、もともと政治よりも文化的なことを好みました。そのため、子どもの足利義尚が成人すると早々に将軍職を譲って1482年から山荘の造営に着手します。

1483年になると、義政は未完の山荘に移り住みました。北山山荘を参考にした東山山荘は、大規模な建物が立ち並ぶ別荘地だったと伝えられています。しかし、1490年、義政は山荘の完成を待たずに亡くなりました。同年、義政の菩提を弔うために、東山山荘は相国寺の塔頭寺院に改められます。この時に慈照寺という名が付けられました。

戦国時代になると、慈照寺の裏山に中尾城という城が築かれます。1550年、銀閣寺付近で三好慶長(みよしよしなが)と室町幕府十五代将軍、足利義昭の戦いが起こり、観音堂(銀閣)と東求堂を残して伽藍のほとんどが焼失してしまいました。さらに、織田信長が二条城を築いた際には庭園にあった名石、九山八海石(まるやまはっかいせき)が二条城へ持ち去られるなどして、寺院は次第に荒廃していきます。

江戸時代から現代まで

江戸時代初期の1615年、宮城丹波守豊盛(みやぎたんばのかみとよもり)による大改修が行われ、慈照寺は復興しました。この時に再建された建物は、禅宗様式の趣きが取り入れられています。

明治時代に起こった廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)の荒波もなんとか乗り越え、1952年(昭和27年)には庭園が特別史跡及び名称に指定されました。

1994年(平成6年)に古都京都の文化財として世界遺産に指定されると、銀閣寺の名は海外にまで知られるようになります。現在の銀閣寺は、京都を代表する観光スポットとして多くの方が参拝に訪れる寺院です。

聚楽の間‐じゅらくのま‐

「聚楽の間」の「聚楽」は、16世紀に京都に造営された豊臣秀吉の邸宅、聚楽第(じゅらくだい又はじゅらくてい)でよく知られていますが、「楽」(心身が安らかで楽しいこと)を集める(「聚」の字は寄り集まること)といった意味があります。転じて、人が集まった都もさします。

この部屋は、晩餐会などが行われる際に、招待されたゲストや随員の待合などに使用しています。

華麗な「源氏絵巻」のおもてなし…。

器と料理が醸し出す平安の雅な味わいをお楽しみ下さい。

光の君と藤壺の命の恋。紫の上との可憐な恋。「源氏物語」の世界を京料理で表現いたしました。雅やかな雰囲気の趣向をこらした器の数々。華麗な蒔絵。四季折々に移りかわる海の幸、山の幸、野の幸。それらが一体となった「濱登久」の京料理をご予約なしでお気軽にお楽しみいただけます。大切なお客様のご接待や小宴会にもぜひご利用下さい。洗練されたおもてなしでお出迎えいたします。

1968(昭和43)年に第一無量寿堂(むりょうじゅどう)、1990(平成2)年に第二無量寿堂(むりょうじゅどう)という室内の納骨所が造営されました。

また、祖壇後方には大谷墓地が広がっています。

第13代良如上人(りょうにょしょうにん)の時代、1661(寛文元)年に創建され、1867(慶応3)年に隣接する二天門(にてんもん)からの出火で焼失しました。現在の建物は、1870(明治3)年に再建されたもので、内陣(ないじん)には寂如上人(じゃくにょしょうにん)御作の阿弥陀如来像(あみだにょらいぞう)を中心に、歴代宗主(しゅうしゅ)、左余間(ひだりよま)には七高僧(しちこうそう)・聖徳太子(しょうとくたいし)、右余間(みぎよま)には覚信尼(かくしんに)さまのご絵像が奉懸(ほうけん)されています。堂内の「龍谷山(りゅうこくさん)」の額は、寂如上人のご染筆(せんぴつ)によるものです

10:17発 のぞみ23号 博多行き

山道を登り切ると展望所があり、銀閣寺全景を臨むことができます。

ここまで来る方は少ないですが、秋になると錦の布を広げたような光景が楽しめる隠れた名所です。

展望所から銀閣寺全景を臨む

白砂で作られた銀沙灘

石畳が美しい総門

9:44 受付に行列が 8月にネット予約済 当日は並ばずに入れます

厨房を通り過ぎ桐の間へ

東側が「比叡月映(ひえいげつえい)」

愛宕夕照(あたごゆうしょう)」、

京都迎賓館では、海外からの賓客への接遇に支障のない範囲で一般公開を行っています。

急きょ接遇を行う場合には、予定されていた一般公開が中止になることがあります

京都迎賓館

京都迎賓館は、日本建築の長い伝統の粋と美しさを現代の建築技術と融合させる「現代和風」の創造を目指して設計されました。

16:43 朝食のパンとお土産をさがしに レンタサイクル(無料)でおでかけ

お荼毘所

無量寿堂(むりょうじゅどう)・墓地

本廟会館