本能寺は景勝の地京都鴨川のほとりに法華宗の法灯を掲げ続けている。

しかし本能寺が日蓮大聖人の教えを弘める法華宗本門流の大本山であることは以外と知られていない。

本能寺は日隆聖人を御開山と仰ぎ『法華経』の根本義と日蓮大聖人の真意を説き明かし、お題目を唱えて信じ行ず大霊場である。

日蓮大聖人の教えの真意は『「法華経」の本門八品に説かれた上行所伝本因下種の「南無妙法蓮華経」に全身全霊を捧げ、

本門のお題目を信じ唱えるほか私どもの成仏の道はない』という教えである。

人々に「南無妙法蓮華経」を信奉させ、口に唱えさせることが日蓮大聖人の生涯の念願であった。

御開山の日隆聖人は応永二十二年(一四一五)伯父にあたる日存・日道両聖人と共に妙本寺(現在の妙顕寺)の綱紀の粛清に務めたが志を遂げられず同寺を去った。

そして油小路高辻と五条坊門の間に本応寺を建立し、日蓮大聖人の念願である人々の口に「南無妙法蓮華経」を唱えさせるべく教化を始めた。

本能寺は一四一五年から一四三二年までは「本応寺」と寺名を使い、一四三三年から現在まで「本能寺」を使用している。

その理由は「本門八品相応能弘之寺」の言葉より本応寺・本能寺という寺名にした。

また現在能という寺を に替えて使用しているが、これは五度も火災に遭遇したので匕(火)を嫌い

に替えて使用しているが、これは五度も火災に遭遇したので匕(火)を嫌い の字に替えたものである。

の字に替えたものである。

上杉本の「洛中洛外図屏風」では「本能寺」と書かれている。

・焼秋茄子利休あん 胡桃

古くから、洛中から鴨川東岸への、特に清水寺参詣のための便として架橋されていた。

当時は木橋で、鴨川中州を介して二つの橋に分かれていた。

天正18年(1590年)、方広寺[京の大仏|大仏]殿(東山大仏)の造営に当たって、豊臣秀吉の命により三条大橋とともに増田長盛を奉行として石柱の橋に改修された

。

その時までは平安京の五条大路の東の端、今の松原橋の位置にかかっていたが、

御土居築造に伴って従来の五条大橋は撤去され、郊外へ続く街道筋に当たっていた六条坊門通に架橋され、

以後、これを五条橋と称した。

通りの名も当初は五条橋通(方広寺への参詣に便利なことからそれぞれ「大仏橋」、「大仏橋通」とも呼んだ、後に五条通とよばれるようになった

(当初は五条松原通と呼ばれていた旧五条通もやがて松原通と呼ばれるようになった)。

秀吉はこの橋を東国に至る渋谷街道への入り口とするとともに、伏見街道への入り口ともした(「伏見口」)

。五条大橋東畔近くには秀吉の開創した東山大仏(方広寺)もあった。

この秀吉時代に造られた橋の橋脚がなお、昭和期まで河中に残されていたが「鴨川洪水」の後に川底が掘り下げられたため撤去され、

のちに京都国立博物館の庭に展示された。

「利休好みの庭」と伝えられるこの庭園は、豊臣秀吉公が建立した祥雲禅寺(しょううんぜんじ・智積院の前身のお寺)時代に原形が造られました。

その後、智積院になってからは、第七世運敞(うんしょう)僧正が修復し、東山随一の庭と言われるようになります。

築山・泉水庭の先駆をなした貴重な遺産といわれ、中国の盧山をかたどって土地の高低を利用して築山を造り、その前面に池を掘るとともに、

山の中腹や山裾に石組みを配して変化を付けています。

国宝の障壁画がかつて飾られていた大書院はこの庭園に面して建ち、平安期の寝殿造りの釣殿のように、庭園の池が書院の縁の下に入り込んでいます。

その大書院より眺めることができる庭園は、四季折々の美しさで私たちの目と心を楽しませてくれますが、

特に、ツツジの花の咲く5月下旬から6月下旬にかけて一段と華やぎ、毎年多くの観光客が訪れます。

以前は氷室だと思われていたが最近は 水を入れてあった場所 に訂正されたとか

小田原から丁寧に真綿にくるみ 箱に入れて運んだそうです

11:25 吉本人のような案内のおかげで雨もまた楽しい

京都御苑の仙洞御所

現在、京都市にある京都御苑内には京都御所の南東に仙洞御所が位置している。これは1627年(寛永4年)に後水尾上皇のために造営されたもので、正式名称は桜町殿という。

東部には広い池を中心に庭園が広がっている。

初め小堀遠州によって築庭されたが、のちに後水尾上皇の意向により大きく改造されている。

仙洞御所の建築群は1854年(安政元年)の火災後再建されず、現在では庭園のみが残っており、1867年(慶応三年)以降には隣りの御常御殿が残る大宮御所に組みいれられ、

皇室の京都における邸宅として整備された。庭園の周辺が空地であったため京都迎賓館建設の声が上がった際には、その候補地のひとつにも挙がったが、結局別の場所に建設された。

なお、仙洞御所東北に隣接する京都大宮御所は後水尾天皇の中宮であった東福門院の女院御所として造営されたものが元となっている。

前述のとおり京都大宮御所は御常御殿を改修を行いそれに伴い仙洞御所との塀を除きこれを組み入れた。

大正時代には大宮御所の御常御殿が内装などが洋室に改装されるなど住居としての実用性が向上し、仙洞御所の庭園を合わせた邸宅としての装いが整った。

現在では大宮御所と仙洞御所を合わせた邸宅を単に「大宮御所」と呼び天皇、皇后、皇太子及び皇太子妃の京都府への行幸啓(帰京)の際の滞在施設として使用されている。

仙洞御所(大宮御所ふくむ)の地は、かつて聚楽第の後身として豊臣家の本邸「京都新城」のあった地であり、当時は太閤御所・太閤上京御屋敷などと呼ばれていた。

豊臣秀吉が没した翌慶長4年9月に大坂から秀吉の正室・北政所(のちの高台院)が入り、居住した。

彼女は寛永元年に没ししばらくは甥の木下利房が住したが、寛永4年に後水尾天皇が譲位の意向を示すと、

幕府はこの地を仙洞御所と大宮御所の地として選び御所建設工事に着手した。

このとき御所の規模構造について大坂城代から「皇居より大きくしないこと」などと細かな指示書が示されている。

譲位の意向は徳川和子(のちの東福門院)の生んだ親王が夭折したためいったん撤回され、工事の進捗は緩慢になったと考えられるが、寛永6年11月天皇が突如譲位を決行すると、

工事を再開、翌7年12月に上皇は新構の仙洞御所に移徙(わたまし)している。

このとき多くの建物は二条城から寛永行幸の際に使用した建物を移築再利用している。阿古瀬淵は豊臣家邸宅庭園の遺構と伝える。

歴史[編集]

8世紀末、平安京の正門にあたる羅城門の東西に「東寺」と「西寺」という2つの寺院の建立が計画された

。これら2つの寺院は、それぞれ平安京の左京と右京を守る王城鎮護の寺、さらには東国と西国とを守る国家鎮護の寺という意味合いを持った官立寺院であった。

南北朝時代に成立した、東寺の記録書『東宝記』によれば、東寺は平安京遷都後まもない延暦15年(796年)、藤原伊勢人が造寺長官(建設工事責任者)となって建立したという。藤原伊勢人については、公式の史書や系譜にはその名が見えないことから、実在を疑問視する向きもあるが、東寺では古くからこの796年を創建の年としている。

それから二十数年後の弘仁14年(823年)、真言宗の宗祖である空海(弘法大師)は、嵯峨天皇から東寺を給預された。

この時から東寺は国家鎮護の寺院であるとともに、真言密教の根本道場となった。

東寺は平安後期には一時期衰退するが、鎌倉時代からは弘法大師信仰の高まりとともに「お大師様の寺」として、皇族から庶民まで広く信仰を集めるようになる。

中でも空海に深く帰依したのは後白河法皇の皇女である宣陽門院であった。宣陽門院は霊夢のお告げに従い、東寺に莫大な荘園を寄進した。

また、「生身供」(しょうじんく、空海が今も生きているがごとく、毎朝食事を捧げる儀式)や「御影供」(みえく、毎月21日の空海の命日に供養を行う)などの儀式を創始したのも宣陽門院であった。

空海(弘法大師)が今も生きているがごとく朝食を捧げる「生身供」の儀式は、21世紀の今日も毎日早朝6時から東寺の西院御影堂で行われており、善男善女が参列している

また、毎月21日の御影供の日には東寺境内に骨董市が立ち「弘法市」「弘法さん」として親しまれている。

中世以後の東寺は後宇多天皇・後醍醐天皇・足利尊氏など、多くの貴顕や為政者の援助を受けて栄えた。文明18年(1486年)の火災で主要堂塔のほとんどを失うが、豊臣家・徳川家などの援助により、金堂・五重塔などが再建されている。何度かの火災を経て、東寺には創建当時の建物は残っていないが、南大門・金堂・講堂・食堂(じきどう)が南から北へ一直線に整然と並ぶ伽藍配置や、各建物の規模は平安時代のままである。平成27年(2015年)、寺社連続油被害事件で被害に遭う

18:12

煮 物

菊花帆立 蕪 小芋油煮 舞茸

菊菜菊花あん掛け

鯛うす造り 香味野菜 葱ポン酢

おすすめ会席 9月「初秋の実り」

季節を映す素材の旨みを誂えた会席

膳 菜

・焼秋茄子利休あん 胡桃

・ペティトマト白和え セルフィーユ

・汲み上げ湯葉 山葵とんぶりあん ラレシ

・青菜浸し 焼椎茸 柿の木茸

椀 盛

金波玉地仕立て

海老吉野煮 胡麻豆富 めかぶ 柚子

造 り

・鯛うす造り 香味野菜 葱ポン酢

・鮪山掛け う玉浅月

凌ぎ

炙りサーモン漬け いくら 一口親子すし

錦糸玉子 もみ海苔 がり

煮 物

菊花帆立 蕪 小芋油煮 舞茸

菊菜菊花あん掛け

強 肴

鯛かま唐揚 ししとう 薬味 ポン酢

食事

木の子御飯

香物 味噌汁

水物

鳴門金時芋ぷりん 黄粉ソース栗蜜煮

¥4,989

穂垣

| 仙洞御所・桂離宮・参観申込要領 |

| (参観は無料です) |

|

仙洞御所・桂離宮・修学院離宮の参観を希望される方は、次の要領でお申し込みください。 仙洞御所・桂離宮・修学院離宮の参観を希望される方は、次の要領でお申し込みください。

PDF版参観要領は PDF版参観要領は

京都御所の参観については、別途申込要領が定められています。 京都御所の参観については、別途申込要領が定められています。

参観は係員が日本語でご案内します。また、外国人の方のために、英語による音声ガイドの貸出(無料)をしています。 参観は係員が日本語でご案内します。また、外国人の方のために、英語による音声ガイドの貸出(無料)をしています。 |

|

| 1.参観申込みについて |

|

| ・参観できるのは、18歳以上の方です。 |

| ・参観の希望場所ごとにお申込みください。 |

| ・申し込める人数は、4人までとなっています。 |

| 5人以上で参観を希望される場合は、4人以下に分けてお申し込みください。 |

| (ただし、その場合は、同じ時間帯での参観はできません。) |

| ・代理人による申込みはお受けできません。 |

|

|

| 2.参観休止日 |

| (1)日曜日、土曜日、国民の祝日・休日 |

| ただし、土曜日については、下記のとおり参観を実施します。 |

| ・3月、4月、5月、10月、11月 |

| 毎土曜日(祝日・休日と重なった場合でも実施します。) |

| ・その他の月 |

| 第3土曜日のみ(同上) |

| (2)年末年始(12月28日〜翌年1月4日) |

| (3)行事等の実施のため支障のある日 |

|

| 3.申込方法 |

|

| 次のいずれかの方法でお申込みください。 |

なお、受付日(郵送の場合は消印)順に処理し、定員になり次第締め切りとなります。

また、同日付けの申込みが多数となった場合には抽選となります。 |

|

| (1) |

郵送の場合(郵便往復はがき使用) |

| |

参観希望場所毎に作成してください。はがきの書き方を参考に所要事項を記入の上、投函してください。参観希望日については、第1希望から第3希望まで記入できます。結果は、後日返信用はがきでお知らせします。 |

| |

【受付期間】

参観希望日の3ヶ月前の月の1日の消印から希望日の1ヶ月前の日の消印のあるものまで |

| |

(例)5月10日希望の場合…2月1日(消印)〜4月10日(消印)

|

| (2) |

窓口の場合 |

| |

身分を証明できるものを持参の上、宮内庁京都事務所参観係窓口にて備え付けの用紙に記入してお申込みください。なお、参観希望日によってはその場で許可書の発行ができない場合がありますので、返信用の郵便はがきを持参してください。

|

|

【受付期間】

参観希望日の3ヶ月前の月の1日から希望日の前日まで

【受付時間】

開庁日(土・日・祝日・休日及び年末年始を除く。)の午前8時45分から正午まで及び午後1時から午後5時まで

|

| (3) |

インターネットにより手続を行う場合

|

|

アドレス http://sankan.kunaicho.go.jp |

| |

上記のアドレスにアクセスして必要事項を入力してお申込みください。 結果は申込日の翌日以降にメールでお知らせします。

【受付期間】

参観希望日の3ヶ月前の月の1日午前5時から希望日の4日前午後11時59分まで

(例)5月10日希望の場合…2月1日の午前5時〜5月6日の午後11時59分

|

| |

※午前0時から午前5時までサーバーのメンテナンスのため、申込みはできません。 |

|

| 4.その他 |

|

| ・参観希望日は申込状況や行事等によりご希望に添えない場合があります。 |

| ・同じ場所への繰り返しの申込み、または多人数での申込みは、お断りする場合があります。 |

|

14:30参観についての注意と案内のビデオをながめて

木の子御飯

園林堂

御幸道

桂離宮(かつらりきゅう)は、桂にある皇室関連施設。

江戸時代の17世紀に皇族の八条宮の別邸として創設された建築群と庭園からなる。面積は約7万平方メートルで、うち庭園部分は約5万8千平方メートルである。

離宮とは皇居とは別に設けた宮殿の意であるが、「桂離宮」と称するのは明治16年(1883年)からで、それ以前は「桂別業」などと呼ばれていた

江戸時代初期の造営当初の庭園と建築物を遺しており、当時の(王朝)文化の粋を今に伝えている。

回遊式の庭園は日本庭園の傑作とされる。

また、建築物のうち書院は書院造を基調に数寄屋風を採り入れている。庭園には茶屋が配されている。

現在は宮内庁京都事務所により管理されている。

| 最寄りの交通機関等からの距離(所要時間) |

●桂離宮

阪急京都線 桂駅から 徒歩20分

市バス 桂離宮前から 徒歩8分 |

●参観開始時間(所要時間約1時間)

午前9時 午前10時 午前11時

午後1時30分 午後2時30分 午後3時30分

|

ウエルカムラウンジに荷物を預けてバスで桂離宮へ

月波楼

京の表通りのたたずまいを眺めつつ、京文化と本格中国料理が融合する空間へ。

ふかのひれ・北京ダック・あわびなどの高級食材から定番のメニューまで、

本場の中国料理を気軽にリーズナブルにお楽しみいただけます。

個室宴会・各種パーティーも承ります

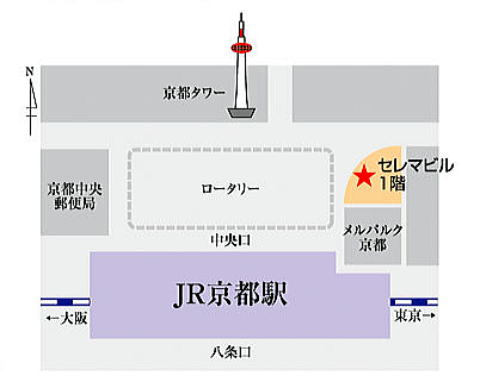

京都の玄関口 京都駅前に位置する、京都ホテルウエルカムラウンジでは、

ご宿泊のお客様を対象にホテルへの手荷物のお預かりしております。

御幸門

やき麸の酢みそ和え

半兵衛麸

州浜 一升石(石1個持って来ると米1升と交換できた)

一座経(いちざきょう)について(詳細)

「一座経」とは、その日の参拝をご縁に申し込んでいただく読経です。(その日限りの読経)読経所や無量寿堂納骨所、大谷墓地で行うことができます。

申込にあたっては、読経にかかるご懇志を納めていただきます。

<受付場所>

- 本廟会館1階受付(読経所・無量寿堂・墓地一座経の受付が可能)

- 無量寿堂受付(無量寿堂・墓地一座経の受付が可能)

※また、参拝者カード↓↓↓をお持ちの方は申込時に受付にてご提示ください。

- 参拝者カードをお持ちでない方は、大谷本廟備え付け若しくは本ホームページの申込用紙に必要事項を記入いただき、受付を行ってください。

- 随時受付・随時ご案内となります。予約等はございませんのでご了承ください。

- 20万円以上の一座経懇志進納については、別修一座経(ご家族のみでの読経)となります。

また来ますから

13:33 迷いながら到着しました

| 9月16日 |

|

|

|

|

品川 10:07 のぞみ221 |

|

5号車4番DE |

|

京都 12:17 |

|

|

|

|

|

京都駅前ウエルカムラウンジに荷物を預けてバスで桂離宮へ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 14:30 |

桂離宮14:10受付開始 |

|

14:00着予定 |

| 15:30 |

|

|

|

|

|

|

|

| 16:00 |

松尾大社 |

|

桂-松尾 松尾大社 |

| 17:00 |

鈴虫寺(?) |

|

烏丸 |

|

|

|

|

| 18:30 |

夕食 |

|

からすま京都ホテル 入舟予18:00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 9月17日 |

|

|

|

| 11:00 |

仙洞御所 1040受付開始 |

|

レンタサイクル |

| 12:00 |

|

|

昼食 |

|

|

|

|

| 13:30 |

金平糖・緑寿庵清水 |

|

|

|

銀閣寺−哲学の道を南下 |

|

ようじや銀閣寺店見つかれば買う |

|

永観堂 |

|

|

|

南禅寺 |

|

|

|

平安神宮 |

|

|

|

錦市場 大藤 |

|

四条通りの1本北の道 |

|

寺町通り |

|

鳩居堂 |

|

ようじや |

|

三条通りで買い物 |

|

三条通り |

|

|

| 17:00 |

ホテルへ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 9月18日 |

|

|

|

| 9:00 |

大谷廟 |

A |

烏丸−河原町 祇園四条−清水五条 |

|

|

B |

ホテル−タクシー |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 11:30 |

昼食 |

|

900m徒歩 |

| 13:00 |

半兵衛麩 11:30 |

|

半兵衛 予約11:30 お土産購入 0120-49-0008 075-525-0008 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

京都 15:18 のぞみ30 |

|

5号車8番DE |

|

品川 17:26 |

|

|

|

|

|

|

1047

864

890

540

1,260

伊右衛門でお茶をしたかったのですが 駐輪禁止ばかりであきらめました

東寺(とうじ)は、京都市南区九条町にある仏教寺院。真言宗の根本道場であり、東寺真言宗の総本山でもある。

「教王護国寺」(きょうおうごこくじ)とも呼ばれる(名称については「寺号」の節を参照)

。山号は八幡山。本尊は薬師如来。寺紋は雲形紋(東寺雲)。

東寺は平安京鎮護のための官寺として建立が始められた後、嵯峨天皇より空海(弘法大師)に下賜され、真言密教の根本道場として栄えた。

中世以降の東寺は弘法大師に対する信仰の高まりとともに「お大師様の寺」として庶民の信仰

を集めるようになり、21世紀の今日も京都の代表的な名所として存続している

昭和9年(1934年)に国の史跡に指定、平成6年(1994年)12月には「古都京都の文化財」として世界遺産に登録された。

| 京都旅行 |

|

|

|

|

| 支払・カード払い(スイカ含まず) |

|

|

|

|

| 9/16(水) |

|

|

|

|

|

2,364 |

駅弁、お茶 |

|

|

|

800 |

喫茶店(喫茶夢元) |

|

|

|

240 |

バス(桂離宮→桂駅東口) |

|

|

|

8,981 |

夕食(からすま京都ホテル、入船)カード払い |

|

|

|

12,385 |

小計 |

3,404 |

現金払い |

| 9/17 (木) |

|

|

|

|

|

2,000 |

レンタサイクル |

|

|

|

968 |

昼食(ガスト) |

|

|

|

3,861 |

お土産(金平糖) |

|

|

|

1,047 |

お土産(鳩居堂) |

|

|

|

1,209 |

お土産(よーじや、あぶらとり紙、他) |

|

|

|

7,603 |

夕食(からすま京都ホテル、桃李)カード払い |

|

|

|

2,289 |

お土産(ホテル売店、茶飴、漬物、他) |

|

|

|

890 |

パン、お土産(うさぎチョコ)(ホテル売店で) |

|

|

|

19,867 |

小計 |

12,264 |

現金払い |

| 9/18 (金) |

|

|

|

|

|

600 |

からすま京都ホテル(ウェルカムラウンジ→ホテル荷物代) |

|

|

|

1,296 |

宅急便代 |

|

|

|

1,090 |

タクシー代(ホテル→大谷廟所) |

|

|

|

5,000 |

大谷廟所(一座経読経懇志) |

|

|

|

600 |

タクシー代(大谷廟所→三十三間堂) |

|

|

|

1,200 |

三十三間堂拝観代 |

|

|

|

1,000 |

三十三間堂水子供養 |

|

|

|

590 |

タクシー代(三十三間堂→智積院) |

|

|

|

1,000 |

智積院拝観料 |

|

|

|

590 |

タクシー代(智積院→半兵衛麸) |

|

|

|

6,480 |

昼食(半兵衛麸)カード払い |

|

|

|

3,834 |

お土産代(半兵衛麸) |

|

|

|

750 |

タクシー代(半兵衛麸→京都駅) |

|

|

|

540 |

お土産代(阿闍梨餅) |

|

|

|

830 |

タクシー代(京都駅→東寺) |

|

|

|

1,000 |

東寺拝観料 |

|

|

|

590 |

タクシー代(東寺→京都駅) |

|

|

|

1,620 |

喫茶(京都駅鶴屋八幡) |

|

|

|

1,296 |

お土産代(千枚漬け) |

|

|

|

648 |

お土産代(黒七味) |

|

|

|

864 |

お土産代(鰊燻製) |

|

|

|

1,260 |

お土産代(宇治茶クッキー、赤福) |

|

|

|

1,396 |

夕食(弁当、サラダ) |

|

|

|

|

賽銭 |

|

|

|

34,074 |

小計 |

27,594 |

現金払い |

|

|

|

|

|

| ○ |

66,326 |

合計 |

43,262 |

現金払い |

| ○ |

67,600 |

JTB |

|

|

| ◎ |

133,926 |

総合計 |

|

|

松琴亭

ゆっくりとお食事を

ご家庭でのお料理のご参考になればと、本店併設の

茶房「半兵衛」では、麸・ゆばの「むし養い料理」を、

お昼のみご用意しております。

茶房では全てイスとテーブルのお席をご用意して

おります。

明るい店内で、ごゆっくりとお食事をお楽しみください

講堂は、灌頂道場や各種研修の道場として使用しています。

現在の建物は、平成4年(1992)の興教大師850年御遠忌記念事業として計画し、平成7年(1995)10月に完成したものです。

講堂はかつて方丈と呼ばれていて、玄宥僧正が現在の京都東山の地に智積院を再興した折りに、徳川家康公より寄贈された祥雲寺の法堂が基になっています。

この祥雲寺ゆかりの建物自体は、天和2年(1682)7月に焼失しました。

その後幕府から与えられた東福門院の旧殿・対屋を基に、貞亨元年(1684)に再建されましたが、この建物も昭和22年におしくも焼失してしまっています。

平成20年秋、田渕俊夫画伯の襖絵が奉納されました。

仙洞御所(せんとうごしょ)は、退位した天皇(上皇・法皇)の御所。

仙洞とは本来仙人の住み処をいう。

そこから転じて退位した天皇(上皇・法皇)の御所をいい、

さらに転じて上皇・法皇の異称としても使われた。

仙洞御所

国宝

大書院障壁画 25面 長谷川等伯・久蔵父子の作。正式の国宝指定名称は以下の通り。

「桜楓図」のうちの「桜図」が等伯の子で26歳で没した久蔵の遺作とされている。

紙本金地著色松に草花図 床(とこ)貼付4、壁貼付2

紙本金地著色桜楓図 壁貼付9、襖貼付2

紙本金地著色松に梅図 襖貼付4

紙本金地著色松に黄蜀葵及び菊図 床(とこ

附 違棚貼付、袋棚小襖等 26面

紙本金地著色松に草花図 二曲屏風一双 屏風装になっているが、「大書院障壁画」と一連のものである。

金剛経 南宋時代の書家・張即之の筆。

重要文化財[編集]

絹本著色童子経曼荼羅図

絹本著色孔雀明王像

絹本著色阿弥陀浄土図

絹本墨画滝図

紙本金地著色松に梅図 二曲屏風一隻

増壱阿含経 巻第廿九

智積院(ちしゃくいん)

京都市東山区にある真言宗智山派総本山の寺院である。山号を五百佛山(いおぶさん)、寺号を根来寺(ねごろじ)という。

本尊は金剛界大日如来、開基は玄宥である。

智山派の大本山寺院としては、千葉県成田市の成田山新勝寺(成田不動)、神奈川県川崎市の川崎大師平間寺(初詣の人出で例年日本一を争う)

及び東京都八王子市の高尾山薬王院がある。寺紋は桔梗紋。

は京都市東山区にある仏堂。建物の正式名称は蓮華王院本堂(れんげおういんほんどう)。

同じ京都市東山区にある天台宗妙法院の境外仏堂であり、同院が所有・管理している。

元は後白河上皇が自身の離宮内に創建した仏堂で、本尊は千手観音である。

三十三間堂(さんじゅうさんげんどう)

金平糖・緑寿庵清水

13:07 予定は大幅に変更して お土産を買いに行きます

400年前からある藤の木 だという事ですが・・・・?

H27年9月16-18日

京都17

からすま京都ホテル3

・汲み上げ湯葉 山葵とんぶりあん ラレシ

・

水物

鳴門金時芋ぷりん 黄粉ソース栗蜜煮

食事

椀 盛

金波玉地仕立て

海老吉野煮 胡麻豆富 めかぶ 柚子

18:20

古書院(左から新御殿、楽器の間、中書院)

笑意軒

外腰掛前の延段

御幸門を入り

御幸門中から見て

桂離宮は京都市の西郊、桂川西岸の旧・下桂村に位置する。

ここは桂川とかつての山陰道(丹波街道)が交わる、交通の要衝であった。

川と道の交点にはかつては「桂の渡し」があり、現在は桂大橋が架かる。

桂の地は、古くから貴族の別荘地として知られ、平安時代には藤原道長の別荘(当時は「別業」といった)である桂殿が営まれていたという。

また、『源氏物語』「松風」帖に登場する光源氏の「桂殿」はこの地にあったという設定である。物語に登場する冷泉帝は「月のすむ川のをちなる里なれば桂の影はのどけかるらむ」という歌を詠んでいる。この地は風流な観月の名所としても知られていた。

桂離宮の近くの西京区松室には月読神社があり、桂の地名も中国語の「月桂」の故事から来ているという。

こうした地にある桂離宮には、観月のための装置という意味合いがある。それとともに、池での舟遊び、庭に点在する茶屋を用いての茶会、酒宴など、さまざまな遊興や行事の場としての機能があり、単なる鑑賞のための庭ではなかった

桂離宮は最古の回遊式庭園として知られ、庭園と建物が一体となって、日本的な美を形成している。ブルーノ・タウト、ヴァルター・グロピウスといった、外国の建築家も桂離宮を、簡素さの中に美と深い精神性を表した建築及び庭園として高く評価した。

作庭者については、古くから小堀遠州とする伝承があるが、遠州自身が作庭を直接差配したとは考えがたい。

実際に作庭に携わった可能性のある人物としては、遠州の義弟である中沼左京、遠州の門下である玉淵坊などの名前が挙げられている。

昭和8年(1933年)に来日したドイツの建築家ブルーノ・タウトは桂離宮の簡素な美を絶賛し、その知名度を国際的に高めたことで知られる。

タウトは昭和8年5月と翌昭和9年(1934年)5月に桂離宮を拝観し、その折の所感を著作に記している。

古書院の広縁から張り出した竹縁(月見台)から庭園を鑑賞したタウトは、その時の感興を「ここに繰りひろげられている美は理解を絶する美、すなわち偉大な芸術のもつ美である。すぐれた芸術品に接するとき、涙はおのずから眼に溢れる」(篠田英雄訳)と表現した。

桂離宮は八条宮家初代の智仁親王(1579年 - 1629年)によって基礎が築かれた。

智仁親王は正親町天皇の皇孫、後陽成天皇の弟に当たる。

智仁親王は初め豊臣秀吉の猶子となったが、秀吉に実子が生まれたため、八条宮家(桂宮家)を創設したものである。

本邸は京都御所の北側、今出川通りに面して建設され、現存する(ただし築地塀と表門・勅使門だけを残し、建物群は二条城に移築されている)。

桂離宮の書院は「古書院」「中書院」「新御殿」の3つの部分に分かれ、このうち古書院の建設は1615年頃と推定される。

書院、茶屋、庭園などの造営は、八条宮家2代の智忠親王(1619年 - 1662年)に引き継がれ、数十年間をかけて整備された。

八条宮家は常磐井宮、京極宮、桂宮と名前を変えた後、1881年に断絶し、桂離宮は1883年から宮内省の管轄になった。

第二次世界大戦後は、宮内庁が管理している。

1976年から実施された大修理で、文化庁が調査のため、中書院の地下の発掘作業をしていた時、人工的な池の跡が発見された。

そこには桂離宮が造られる以前の遺物が多数見つかっており、智仁親王が発見した桂殿の跡地に造られたとされる証拠となった。

桂離宮の敷地総面積は約7万平方メートルであるが、これには北側の緑地と南側の農地を含んでおり、庭園部分の面積は約5万8千平方メートルである]。

庭園は多くの入江と複雑な汀線をもつ池を中心とし、池には大小5つの島がある。

池の西岸の平坦地には古書院、中書院、新御殿が北東から南西へ雁行形に並ぶ。

中書院と新御殿の間には小規模な「楽器の間」がある。これらの建物は一時に建てられたものではなく、元和初年から寛文初年(1615年頃 - 1662年頃)にかけて順次建立されたものである。

古書院の西には「御末所」と「臣下控所」、中書院の西には「旧役所」があるが、これらは明治時代に書院群の修理が行われた際に建てられたものである。

他の建物としては茶屋として松琴亭、賞花亭、笑意軒、月波楼の4棟、持仏堂の園林堂がある。

古記録によれば茶屋は5棟あったが、残り1棟の竹林亭は現存しない

17世紀の初めから中頃までに、八条宮初代智仁親王と二代智忠親王によって造られたもので、

日本庭園として最高の名園といわれています。

1時間早いので・・・・ 1つ前の組に入れてくれるかな?

青菜浸し 焼椎茸 柿の木茸

ペティトマト白和え セルフィーユ

膳 菜

今日は仙洞御所がメインですが他は大丈夫でしょうか?

味噌汁

香物 味噌汁

強 肴

鯛かま唐揚 ししとう 薬味 ポン酢

造 り

凌ぎ

炙りサーモン漬け いくら 一口親子すし

錦糸玉子 もみ海苔 がり

鮪山掛け う玉浅月

18:07

関西国際空港からJR「はるか」にて京都駅約75分

京都駅から地下鉄四条駅まで約3分 地下鉄烏丸線四条駅下車(南出口6)

阪急烏丸駅下車(西出口23) 大阪国際空港から車にて約1時間

■出発

桂

日付:2015/ 9/16 時刻:16:05

■到着

烏丸

日付:2015/ 9/16 時刻:16:10

賞花亭

表門

月波楼「中の間」から松琴亭を望む

書院群(左から新御殿、楽器の間、中書院)

出典:宮内庁ホームページ