����26�N

���� �ߑO0���J��A�ߑO2������̏��A

�ߑO4����荁�������@�v

�����O���� ���w�i�ߌ�1�����C�����F�����C�j

1��2�� �������i�ߑO9����茵�C�j �@

1��16�� ���J�R�i�ߑO9����茵�C�j �@

1��18�� ���ω��i�ߑO10����茵�C�j�����ʂ���i��O�s�j

1��21�� ���O�@�i�ߑO9����茵�C�j �@

1��28�� ���s���i�ߑO10�����O�@��t������s���������O�ɂ����Č얀�F�����C�j

2��3�� �ߕ����Ղ�i�ߑO10���j�얀�F��

2��18���`3��18�� �~�����W

2��22��

(2����4�y�j��) ���߁i�ߑO10��30���A��X�ЁA�q����`�������s�j

3���ފ� �t�G�ފ݉��c���{�i�J���E�����E����j

3��18���`6��30�� �t�G�u�ΎR���Ǝ������v�W

4��21�� �O�@��t�i�ߑO10���A����@�v�j �@

5��5�� �ΎR�Ղ�

�i�O�\���������Б�ՁA�ߌ�2��30�����`�������s�j

5��8�� ���ԍՂ�i�ߌ�10����茵�C�j

5��18�� �S��

8��9�� �����@�v

�i�ߑO10����茵�C�A�ߌ�8����茵�C�j

�ΎR���ԉΑ��i�ߌ�8��15�����j

8��13���`16�� �З��~��i�����ߌ�4�����j �@

8��15�� ���E���a�F��@�v�i���߁j

8��16�� ����Ζ@�v�i�ߌ�3��30�����A���E�\�����j

8��26�� �������@�v�i�ߑO10�����j �@

9��1���`11��30�� �H�G�u�ΎR���Ǝ������v�W

9����ފ݈�T�� �H�G�ފ݉�

9��6���`8��(�\��) �H����

9��8�� ���H�̖���

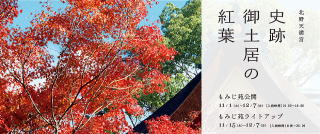

11��15���`30�� ���݂����C�g�A�b�v

(�ΎR�������\���Ԃ�15�E16�E21�`24�E28�`30���ɊJ��)

12��1�� �O�\���Јȉ����炨�Ε����i�ߑO6�����j

12��6���`8�� ������i�ߌ�1����茵�C�j

�i8���̂݁j��X�Ђ��Ε����i�ߌ�3��30���j

12��13�� ��|�� �@

12��18�� �I�ω��i�ߑO10�����j

12��21�� �I�O�@�i�ߑO9�����j �@

12��26�� �����p�݂��i�ߑO8�����j �@

12��28�� �I�s���i�ߑO10�����j

12��30�� �}�t����

�i�ߑO8��30�����A�����p�݂�����E�Y��͂�j

12��31�� ��A��

15:35�@�ΎR�s���@����ɏ��܂�

�O�䎛�@15:43��

�l��Á@15:46��

�l��Á@15:48���@�s�����s��

�s�����@16:12��

�s�����@�@16:29��

�����O�@16:32��

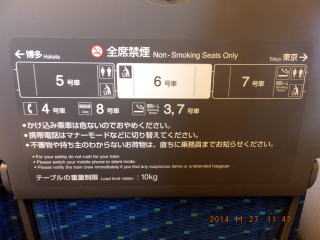

H26�N11��27-29��

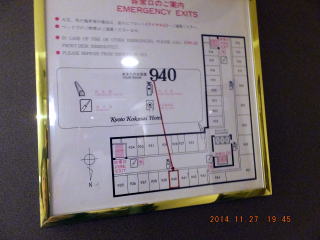

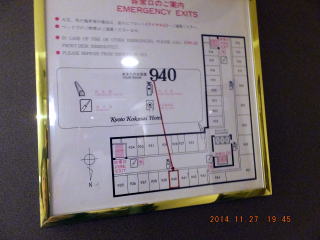

���s���ۃz�e��2

����

�O��

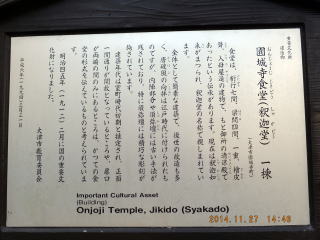

���̌����͓V��17�N�i1589�N�j�L�b�G�g�̑��c�Ƃ���Ă��܂����B

�G�g�̕�吭���a�̕a�Y�����F�肪���A����Έꖜ�Ε������A�ƋL����������g����̊蕶�h���`�����Ă��܂��B

���������c�`���Ɠ`�������Ƃ̐������ɂ��Ă͑����̋^�₪����܂����B�Ƃ��낪���a48�N�ɘO��̉�̏C�����s��ꂽ�Ƃ���A�蕶�̔N���Ɠ����u�V��17�N�v�̖n������������A�`���̐������������Ƃ��m�F����܂����B�_�Ђ̘O��̋K�͂Ƃ��Ă͍ł��傫�����̂ɑ����܂��B

�ł���������C�ɂȂ��Ă��܂��������߂ē���܂�

- ���s������������

-

�鐝�̌O (�������̂�����r

20g�ʁ^1,123�~

-

�鐝�̐� �q�������̂ނ����r

20g�ʁ^2,160�~

- ���s������������

-

�鐝�̐� �q�������݂̂ǂ�r

100g�ʁ^1,404�~100g�܁^1,080�~

- ���s��������������

-

�鐝�̍g�q�������̂���Ȃ��r

40g�ʁ^702�~80g�܁^842�~

- ���s���������ʘI

-

�鐝�̘I�q�������̂�r

40g�ʁ^1,512�~

15:16�@�V�����Ō�����͏��߂Ăł�

�N���X�}�X�c���[�@��̓��C�g�A�b�v���܂�

�L����{���@ �L���فi���o�^�L�`�������j

���a�فi���o�^�L�`�������j

18:00�@�@�����^�T�C�N���X�ŏЉ�Ă�������C�^���A���̂��X

��y���ɂ��āi���s�s �����s���� �������ی�ۂ̏����Q�l�ɂ��Ă��܂��j

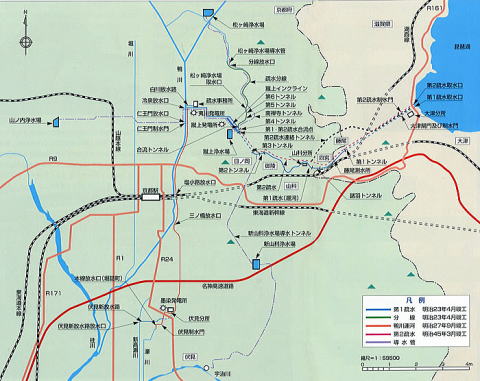

�T�@�v

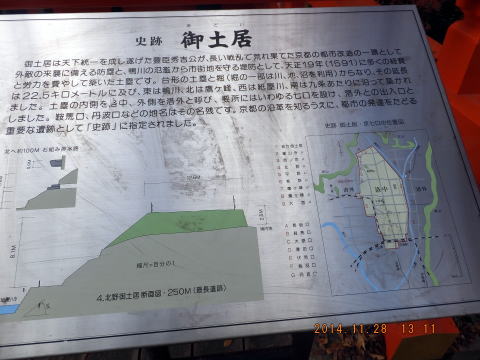

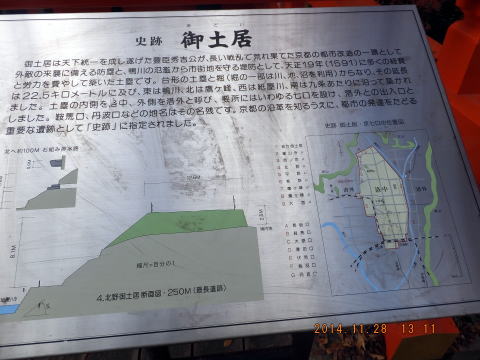

�@��y���͓V������𐬂��������L�b�G�g���A�����헐�ōr��ʂĂ����s�̓s�s�����̈�Ƃ��ĊO�G�̗��P�ɔ�����h�ۂƁA����̔×�����s�X������h�Ƃ��āA

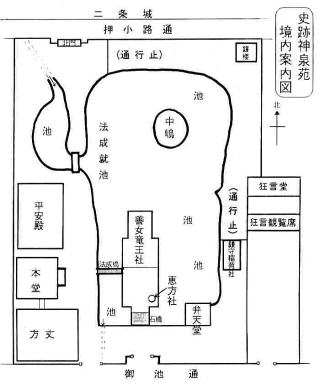

�V��19�N(1591)�ɑ����̌o��ƘJ�͂��₵�Ēz�����y�ۂł��B

�@��`�̓y�ۂƖx(�x�̈ꕔ�͐�A�r�A���𗘗p�j����Ȃ�A���̉�����22�D5�L�����[�g���ɋy�сA���͊���A�k�͑郖���A���͎�����A��͋��������ɂ����Ēz����܂����B

�y�ۂ̓����𗌒��A�O���𗌊O�ƌĂсA�v���ɂ͎�����݂��A���O�Ƃ̏o�����Ƃ��܂����B�Ɣn���A�O�g���Ȃǂ̒n���͂��̖��c�ł��B �@

�@�]�ˎ���ɂȂ�ƓV�������̐��������A�O�G�̋��Ђ��Ȃ���y���͎���ɖ��p�̑��݂ƂȂ�A�܂��s�X�n�����O�ɍL����ɂ��h�̖������ʂ����Ă������̂Ȃǂ�������

���X�Ǝ���A�k�ӂ𒆐S�ɋ͂��ɖ��c���Ƃǂ߂�݂̂ƂȂ�܂����B

�@���a5�N(1930)�A�s���Ɏc���y���̂���8�ӏ����A���s�̉��v��m�邤���ɁA�܂��A�L���䂪���ɂ�����s�s�̔��B�����ǂ�d�v�Ȉ�\�Ƃ��āu�j�Ձv�Ɏw��

�A���a40�N(1965)�ɂ����1�ӏ��i�k��V���{�����j���lj�����A����9�ӏ����w��n�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�܂��A�����w��n�ȊO�ł́A�k��̑�{��ʌ������⒆����̖k�쒆�w�Z���ł��A�����I�Ɍ�y�����c���Ă��܂��B

�ʁ@�l

�G�g����̌�y���̈ʒu�Ɋւ���L�^�͌������Ȃ����A���������\��]�ˎ���̊G�}���炻�̈ʒu�����肳��Ă���B

��y���̈͂ޔ͈͓͂�k��8.5km�A������3.5km�̏c���̌`�����Ă���B��y���͕K������������ł͂Ȃ��A���ɐ����ł͐��ӏ��̉��ʂ�����B�S���͖�22.5km�ł���B�k�[�͖k�掇�|�̉��ΐ쒆�w�Z�t�߁A��[�͓��̓����̓�A���[�͂قڌ��݂̉͌����ʁA���[�͒�����̎R�A�{���~���w�t�߂ɂ�����B�܂������ł͊���i��ΐ�j�ɁA�k�����ł͎�����i�V�_��j�ɉ����Ă���A����炪�x�����˂Ă����B

��y���̓����𗌒��A�O���𗌊O�ƌĂB�������A��y���̓����ł����Ă��Ɣn���ʈȖk�͗��O�ƌĂ�邱�Ƃ��������B

3�ڂ́@�T�b�J�[���N�ׂ̈̂������܂�

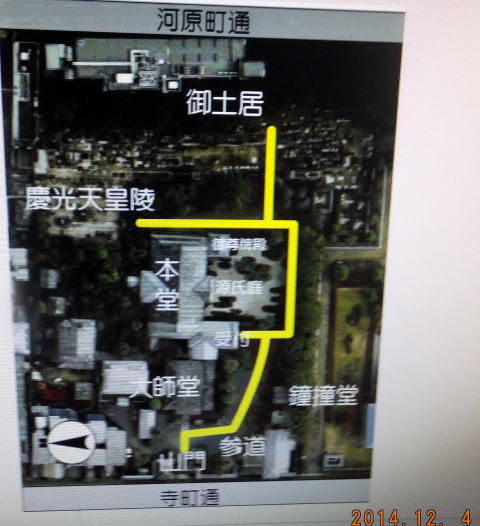

�k��V���{�̋��������ɂ́A�V��19�N�i1591�j�L�b�G�g���������O�̋��E�܂��A���h�̂��߂ɒz�����y�ہu��y���v�̈ꕔ���c��j�ՂɎw�肳��Ă���B

���̎j�Ռ�y���ɂ́A���݂ł����Ă���̎��R�т��c��A�l�G�ɉ����l�X�Ȕ������������邱�Ƃ��ł���B

�Ȃ��ł��H�̍g�t�͐���������Ȃ����ł�ꂽ�~�Ɠ��l�Ɍ䉏�̎��ŁA��y����тɂ͂��悻250�{�A����350�N����400�N�̂��̂����{����A�����̌�_�����ÂԂ��̂��Ƃ��N�₩�ɍʂ���B

�܂��A��y���ɂ͂��Ď�������ł����������삪����Ă���A�Ԃ≩�Ɍ����ɐ��܂����X��������̐��ʂɉf���n��яH�̐��E�֗U���B

�n���������_

�@�s���͂������獶�܁@�@���肵�܂���

�א쏟������2�N(1450�N)�ɓ��厛�Ƃ̕ʑ�������Č����������B

����뉀�i�j�ՁE���ʖ����j - ������u�������̐Β�v�ł���B�� 22 ���[�g���A���s 10 ���[�g���قǂ̕~�n�ɔ�����~���l�߁A��ڂ�t���A15�̐��ꌩ�������5�����A�_�݂����������̃V���v���Ȓ�ł���B

����Ȓ����̎R���̐��E����{�l�Ɠ��̊������������܂��Ďʂ����u�͎R���v�̒�ł���B�ő�̓����́A�u�������������邽�߂ɐ����v�Ƃ������ƂŁA���������Ă���悤�Ȃ��̂����B

��������C���C���[�W���A��͓��Ƃ������R�ł���B�ߐ��̒n���ނɂ́A�������{�Ɏd����������̍��Ɠ`���邪�A��ҁA���N��A�\���Ӑ}�Ƃ��ɏ��������Ē肩�łȂ��B

��҂Ƃ��đ��ɐ�������Ă���l���Ƃ��āA�n�������א쏟���A���̑��q�א쐭���A�J�R�̋`�V�����A���X�@�a�炪���邪�A��҂ɂ��Ă͖����ɕs��[1]�B��̗��ɂ́u�����Y�E����Y�v�ƍ��܂ꂽ������B��҂���������Í��ł͂Ȃ����Ƃ���邪�����̈���o�Ă��Ȃ��B

15�̐́A����ǂ��炩�璭�߂Ă��A�K��1�͑��̐ɉB��Č����Ȃ��悤�ɐv����Ă���Ƃ����B�������A���̕�������1��������15�̐ΑS�Ă�������ʒu������B

�n���g�E�o���E�p���_�ƃ}�C�P���E���C�I���Y�ɂ��A����͕���̊Ԃ̒��S�ł���A15�̐̔z�u�́A�����������Ƃ���u��\���v�ɂȂ��Ă���Ƃ����B

�������A���̒��x�̖ʐς̒��15�̐���ׂ�A���̂�����1�͉B��Č����Ȃ��Ȃ�̂͂ނ��듖�R�̂��Ƃ��Ƃ���ӌ�������A�����\���Ӑ}�Ƃ���l�����ɂ͎^�ۗ��_������B

�Ȃ��A���m�ł͏\�ܖ�i�����j�ɂ�����15�Ƃ����������u���S�v��\�����̂Ƃ��ĂƂ炦��v�z������A15��1����Ȃ�14�́u�s���S���v��\���Ƃ���Ă���B

�܂��A���{�ɂ́A�������Ƌ{�̗z����ɂ݂���悤�ɁA�u�����͊����������_������n�܂�v�Ƃ����v�z������A���������킴�ƕs���S�Ȃ܂܂ɂ��Ă������Ƃ�����B

���̒�ɂ͋ߐ��ȗ��u�Ղ̎q�n���̒�v�̕ʏ̂�����B���̒���u�Ղ̎q�n���v�Ƃ��������̐��b�ƌ��ѕt����͓̂`���ɂ����Ȃ����A�Q�l�܂łɐ��b�̊T�����ȉ��Ɏ����B

�Ղ́A3�C�̎q��������ƁA���̂���1�C�͕K���ǂ��҂ŁA�q�Ղ����ŕ����Ă����ƁA���̂ǂ��҂Ȏq�Ղ����̎q�Ղ�H���Ă��܂��Ƃ����B

�����ŁA��Ղ�3�C�̌Ղ�A��đ�͂�n�鎞�͎��̂悤�ɂ���B��Ղ͂܂��A�ǂ��҂Ȏq�Ղ��Ɍ������݂ɓn���Ă���A������������Ԃ�

�B���ɁA�c����2�C�̂���1�C��A��Č������݂ɍs���ƁA���x�́A�ǂ��҂Ȏq�Ղ�����A��āA�ӂ����ь��݂̊ɖ߂�B

���̎��ɁA3�C�ڂ̎q�Ղ�A��Č������݂֓n��B���̎��_�Ō��݂̊ɂ͂ǂ��҂Ȏq��1�C�������c���Ă���̂ŁA��Ղ͍Ō�ɂ����A��Č������݂֓n��B

�܂�A3�C�̎q�Ղ�n���̂�3�����������ł���B�������̐Β�͂��̗l�q��\�������̂��Ƃ�����ł���B

�C�M���X�̃G���U�x�X������1975�N�ɓ��{�������K�₵���ہA�Β�̌��w����]�B�������Β���^�������Ƃ��C�O�̃}�X�R�~�ł����ꂽ�B

���̂��ߍ����ł͐��E�e�n�ł̓��{��ZEN�i�T�j�u�[���Ƒ��ւ��ē��{�l���C�O�̊ό��q�̗��K�҂̔䗦�������Ƃ����Ă���B

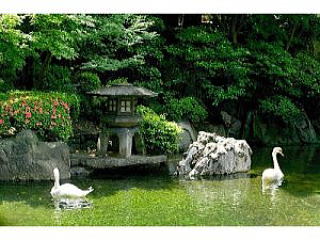

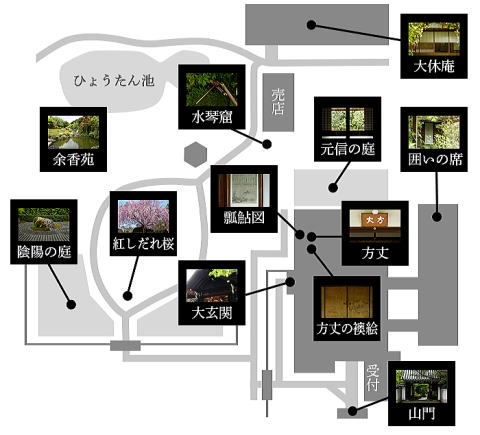

�뉀

���M�̒��쌳�M�̍�Ɠ`���͎R���̗D���Ȓ뉀�ŁA�͑�E�H���R�E�T���Ɛ��ȂǑ����̒�������ɑg�܂�Ă���B

�]�����i�悱������j1963�N�i���a38�N�j����3�N�̌������₵�đ����Ƃ̒������삪��낵�����a���\���閼���ŁA

�加���݂̊Ԃ���O�i�����̑ꂪ���ꗎ���C�[�R�̑�������悤�ȕ�

�����B���ՌA������

�_�́A�������̓쓌�ׂ�Ɉʒu���A

�����̋K�͂�L���鉑�r�ł���A�։��Ƃ���Ă��܂��B

�����ɂ́A��r�A��A����A���R�A�X�тȂǂ̎��R����荞��K�͂Ȓ뉀�������Ă���A

�~�n�̖k���ɂ͊��Պt����a�Ƃ��A

�E�t�A���t�A���ޑ�A���ޑ�A��a�A��a�Ȃǂ��G�s�ȋ{�a���c�܂�Ă��܂����B

�n���S���������݂ɔ������@�����ɂ���āA

��r�̖k�݁A��r�ɗ��ꍞ�ޏ���i�����j�Ȃǒ뉀�̖k�������o���Ă��܂��B

����͌��̂��������̒r�̖k�݂ɂ́A������S���𑪂�����ނ��ݒu����Ă���A

�D������̑���ƌ����܂��B

�����ł́A�D������̑�������o�ɑ����ĕ����W�����Ă��܂��B

�������㏉�����ɂ́A���r�ł̊nj��̉��Ȃǂɗp����ꂽ�����Q��̏M�Ȃǂ������A

�M�����������ւƉ��藧�������̂Ƒz������܂��B

���F�J

�V���Q�N�i�W�Q�S�j�~�a�V�c�̒����ɂ��

�O�@��t��C�͐_�̒r�ȂɂċF���

�k��x�̖��M�r�̑P�������������i�Ăъ��j���ꂽ�B

���{�����A�J���~��A�l�����傢�Ɋ�B

����ȍ~�_�̒r�ɂ͑P�����������Z�݂ɂȂ�Ƃ����B

���_���ՂƐ_��

��ςT�N�ɂ͉u�a���傢�ɗ��s��A�_�ɂ�

�����̌�����߂邽�ߌ���s��ꂽ�B

�S���̍��̐��A�U�U�{�̖g�𗧂ĂāA

�_�̒r�ɂ��肱�݁A����������B

�㐢�ɂ́A���ꂪ���O�̍ՓT�Ƃ��āA

�g�ɎԂ�t���A������{����

���̓s���������A�_���ՂւƂȂ�B

���܈ʍ�i���������j

���V�c���_�ɍs�K�ɂȂ����Ƃ���

�낪�H���x�߂Ă����B

��͏��g���ɂ����߂炦�ĎQ��Ƌ���ꂽ�B

���g�����߂Â��ƍ�͔�ї��Ƃ��Ƃ����B

���g�����u��̌�ӂȂ邼�v�ƌĂт������

��͒n�ɂЂꕚ�����B

��͑傢�Ɋ��A��Ɂu�܈ʁv�̈ʂ��������B

�ȍ~�A��́u�܈ʍ�v�ƌĂ�A

�w�Ȃɂ��w����悤�ɂȂ�B

���ݏo�������A�g�X�̏ꍇ�A

�@27�C���`�d���A�V�X�g���]�Ԃ�20�C���`�d���A�V�X�g���]�Ԃ������^�����邱��

�@�ɂȂ�܂��B�i��27,20�C���`�ȊO�̎��]�Ԃ�����]�̏ꍇ�͕ʓr�����k�������j

���ݏo�ƕԋp�������A�g�X�̏ꍇ�A�i�ԋp�����͂P�W�F00�����j

�@�����^�������P��2000�~�^��ƂR����1000�~�^��

���ݏo�����̊y�`�����A�ԋp���������A�g�X�̏ꍇ�A�i�ԋp�����͂P�W�F00�����j

�@�����^�������{�z������2300�~�^��

���ݏo���������A�g�X�A�ԋp�����̊y�`�����̏ꍇ�A

�@�����^�������{�z������2300�~�^��

���̕�

�ꉞ���[�����܂����̂ł�����肵�܂�

�̂ǂ��������̂ł���ɂ������܂�

�@�@��

��r�ʂɏo��

�叫�R���_��

- �ӂ�����A�ӂ���A�ӂ��̓��g���B����ɁA�A����ΊI�̏Ă����B

�~�̖��o�𑶕��ɂ��y���݂���������A�S�P�O�i�̂������ł��B

-

�O�@�@�@�ӏH�̎��퐷�荇�킹

����@�@�@�ӂ�������@�@�ۂ�|

�畨�@�@�ӂ���i�Ă�����j

�ĕ��@�@�@�Ă�����ΊI�@�ԗH���Ă�

�����@�@�@�ӂ��̓��g���@���h�q

���o�@�@�@�Ԃ����d����

�H���@�@�@

�f�U�[�g�@�@�t���[�c�ƊÖ�

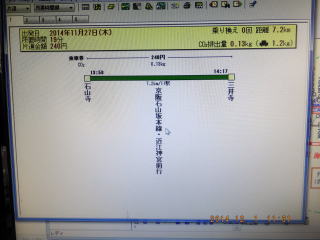

�ΎR���@13:58�@��

�O�䎛�@14:17�@��

15:06�@���i�����n����R�̏�

�{�������E���@�����̊�

�����@�ΎR���{��

�Γ����̊��

�V�R�L�O���@�ΎR����D��

���ς�炸�h��Ȏԑ̂ł�

3���Ԃ������܂��߂��ā@�܂����N�ł����E�E�E

14:57�@�ҍ���������܂���ł����̂Ńz�[���ő҂��܂�

�Ō�̂��y�Y�w���ꏊ�ŒЂ�������

�������������ɖ������ā@���y�Y�ɒ��t�w���@1000�~

���s�ɂ́A�������ꂽ���ĂȂ��̕����Ⓑ�N�ɂ킽��

�p����Ă������p�E�H�|�̋Z�A

�����Ďl�G�ƂƂ��ɕ�炷�������������������Â��Ă��܂��B

�M�������[�J�t�F�u���s�����v�́A���̂悤�ȌÓs��N��

�����ɐG���o��Ƃ��났�̋�ԁB

�F�����ƋG�߂̋��َq�ł̂䂩���������ĂȂ��ƁA

����̏��������n�肠����H�|�i�⋞�̈�i�̂��Љ�ȂǁA

�������̃G�X�v���������\���������܂��B

�����t�E�����Ђ�� �����ɂ��g�k�i�ׂ�j�̓y�ǁB

���s�w�������Ԃ�܂������E�E

13:05�@�@���s�w�ƌ��������ł���

�J�ł����E�E�E

�V�����o���܂Ō}���ɗ��Ă���܂���

16:35�@�������x�m�R��������

15�N�O�ɂ����܂������@�ω����܂�Ȃ�

�Q���@�i�w�������������j

���̃z�e�������ƂP�J���ŕقł���

��1���Ԃ̂��H���@�ƂĂ��������������ł���

���A�O�l�X����i���s�s�o�^�L�`�������j

DINING�{CAFE��BAR �[

�_�C�j���O�J�t�F�A���h�o�[�E���E

�����فi���o�^�L�`�������j

15:32�@�@�z�e���Ɍ������܂�

�ۑ����ʂ�ɏo�܂�

�����_�{�n��Ђ́A�������̐̂���f�̎��_�u���喾�_�v���A���J�肵�Ă��܂��B

�R�f�̓��̏@�Ƃł�����Ƃ̔�Ƃ��A�@�����J���đ�X�������ꑱ���Ă��܂����B

����13�N4���ɂ͏R�f�̔肪�������A�蒆�̋f�́A���Z��B�́u���ŋf�v�Ƃ��ē��ɗL���ł��B

���^�������肽�����́A

��A�f�̎��_�u���喾�_�v���q���q�̍�@�ł��Q�肵�āA

��A���N�̐f��1��ċ��^���������Ă��������܂�

����͌��X�̐Ԃ����@�@�g�t�ł����t�Ŗ����悤�ł�

13:05�@�Ȃɂ����Ҕ��ȕ��͋C�ł����@

�O���烂�~�W�������܂���ł����̂�

�P�T�F�Q�T�@�@���y�Y���Ĉ�x�z�e���ɖ߂�܂�

�����{�����r��

���݂̖{�\����1587�i�V��15�j�N�ɖL�b�G�g�ɂ���ēs�s�v��ɂ���搮���𖼖ڂɒ���������1.2km�قǗ��ꂽ�ꏊ�i���݂̒����掛����r����j�Ɉړ�������ꂽ�B�{�\���Ղ̏��݂ɂ��ẮA���{�\������{�\�����̒����Ȃǂ��狌���s�s���{�\���w�Z�t�߂Ɛ��肳��Ă����B

�������A1992�i�����S�j�N�ɏ��w�Z�̔p�Z��ɍs��ꂽ���@�����ɂ��A�D�c�M���̒�h�����������̈�\����������Ęb����ĂB

���݂ł͐Β�����������Ă���k���̈�тŁA��͑���t�ʁA�k�͎O��ʁA���͐����@�ʁA���͖����H�Ɉ͂܂ꂽ���Ƃ�������L�͎�����A���̑傫����������100m�A��k��200m�̋K�͂�L���Ă������̂ƍl�����Ă���B

���{�\���w�Z�́A���݂ł͋��s�s���x�썂���w�Z�{�\�w�ɂƋ��s�s�{�\���ʗ{�샋�[���̎{�݂ƂȂ��Ă��ĐΔ肪����B

�ۂ̓��͏t�ɂȂ�Ƌj�[���������炫�܂�

�V�䚢�ď@ ��{�R �I�R��

�I�R���i�내�j

���������炿�A����������߂������͓̂�������i�������̑]�c���ł���A�璆�[���Ƃ�����j�����Ă��@��ł���A���E���̓@��ɂ����Ăł����B

���̓@��Ō��������𑗂�A��l���̌��q�i�������j����āA������������M���܂����B����͌��݂̜I�R���̋����𒆐S�Ƃ��鏈�ɉc�܂�Ă��܂����B

�܂��A��������̉ԎU���̉��~�͂��̂�����ł������Ƃ����Ă��܂��B

������́A���썻�Ƒۂ̒�ł��B��������ɏo�Ă��钩��̉Ԃ͍��̋j�[�̂��Ƃł���A���̋j�[��6��������9�����ߍ��܂ŐÂ��ɉԊJ���܂��B

�������ꎷ�M�n �������@�

14:04�@�@�ł̓z�e���ɋA�铹������@�ǂ����Ɋ��܂���

13:55�@����3�l���̂����͊m�ۂł��܂���

�v���T�b�J�[�I�肪�����K��邻���ł�

12:41�@�ߔN���܂�̕��ʂ悯���܂�

12:34�@�m�a������5���@���S���܂Ŗ߂��ė��܂���

12:54�@5���œ���

��ڂ̂������܂�

13:08�@���݂�������Гa�������܂�

3�N�O�Ƀo�b�e���[��Œʂ������ł�

11:58�@�O��H�ׂ��������������

�ӏH�́u���e�r�v���ł���B�r���ӂɂ͕��̖���R�A�����Ă���A�g�t�̋G�߂ɂ͌����ɐF�Â��B

�܂��A���̖����{���A�����Ă���A�t�ɂ͐���ɉԂ��炩����

����

����쑤�͎̌R���뉀�i�j�ՁE���ʖ����j���Β�Ƃ��Ė������B�������y���ň͂݁A����30���[�g���A

��k10���[�g���]��̒����`�̔����̒��15�̐�5�E2�E3�E2�E3�ɔz�u�������́B

����͈�ʂɁA�Ղ̎q�n���̖��Œm���Ă���B

�u�R��v����k�̕����Ɂu�ɗ��v�Ɍ������ċ��e�r�Ȃɉ����Q���������Ă��邪�A�g�t�̋G�߂ɂ͍��̎ʐ^�̂悤���r�Ȃ̎Q���������Ԃ≩�F�Ő��܂�

�����Αg���}�ɂ���悤�ɁA15�͕̐��䂩�猩�āA�����炻�ꂼ��5�A2�A3�A2�A3�̐łł����܂̑g�ɂȂ��Ēu����Ă��邪�A

���䂩�炱���15�̐̑S�Ă����ʂ����Ƃ̂ł���ꏊ�͂Ȃ��B

�����e�r(���傤�悤��)

�Â��ȌΖʂ����̂悤�ɖX���f�������̋��e�r�B

�������A��(�J�G�f)�Ȃǂ��l�G��ʂ��āA�r��������͂ށB�Ƃ��ɍ��̔������͗L���ł���B���̋��e�r�͓��厛�Ƃ̎R���̈�\�ł������B

��������ɂ́A�M�����D���ׂėV�Ƃ����L�^������B

11:00�@�Ȃ��炩����I��ŏ�������肵�܂�

�傫�Ȓ��ԏ�̕Ћ��ɒ��֏ꂪ����܂���

������

����i�d�v�������j - �����̉��G�͎����M�̍���ł�������엹�c�̕M�ɂ����̂ŁA���R����̗D�ꂽ��i�Ƃ����B

�i�����͒ʏ����J�j

�区�ցi�d�v�������j

�t�͂���Ȃɔ��������@�@�区�ւɂ���i�q�̃|�X�^�[

10:47�@�@�区�ւ̍g�t�@���i���܂����@

���̍L��Ȓ뉀�͑����ƁE�������쎁�̐v�ɂ����̂ŁA���a38�i1963�j�N�ɒ��H���A3�N�̌������₵�Ċ������܂����B

�]�����i�悱������j�͓`���I�ȑ�����@����ՂƂ����������̒��ɂ��D�낳���܂݁A���s�͂��Ƃ��S���ł��L���̏��a�̖����ƌ����܂��B

�\����ڗ����ʋ�S�������ɕ����Ă���A���ʂ���뉀�����n���ƁA���s�������܂�A�뉀���L�������邱�ƂȂǂ���Ƃ��Ă������܂�

�B��N��ʂ��āA�g��������ⓡ�A�T�c�L�A�@�A���؍ҁA���Ȃǂ��ʂ�܂�

�]�������������ɐA����ꂽ����50�N�قǂ̍g��������B

�����_�{�ɂ���g��������̑����ŁA�Z�\�E�Ȃ܂�������ꂽ���������Ƃ����ɊF�l�̊�O�Ɍ���܂��B

2013�N�t�́u�������A���s�������v�L�����y�[���Ɏg�p����A��ϒ��ڂ��W�߂܂����B

����i�d�v�������j

�c���S�N�̌����B�����ŗB��̎�h��̌����ł��B

�O��ɂ͋�E�����E����Ƃ����A�T�̋��n�ɂ���E�̈Ӗ���������Ă��܂�

�L���~�n�͎��]�Ԓʍs�Œʂ蔲���ł��܂�

9:59 �@�Ƃ肠�����ŏ��̌������I����

�I�ׂ�X�܁E���_

���R�O��X�i�n���S�������@���R�w�k���Q���A����{���@�O���w�k���W���j

���s�w����X�i����{���@�����w�k���S���A�i�q���s�w�k��11���j

���s�w�r�������֏�i�i�q���s�w�k��300���j���v�\��

���R��g�X�i�n�������k�p�j���v�\��

������g�X�i�����k��400�����ցj���v�\��

���h����ւ̔z���i�L���j

9:43�@�_�Ɍ������܂�

�P�K���X�g�����O�̒�

�X���̑傫�ȑ�����͔������D��ɉj���A

���j�������{�뉀���������������܂��B

�������ɂ��l�G�܁X��������āA

�������Ƃ����났����������A

����ȃ��X�g������ڎw���Ă���܂��B

���o�@�@�@�Ԃ����d����

�P�Q�F�Q�T�@�@�@�g���C���C�g�G�N�X�v���X�ɉ�܂����@���b�L�[

�X�K����̌i�F�@�@�������Ⴂ�̂ŗǂ��킩��܂���@�k���������Ă��܂�

�����@�@�@�ӂ��̓��g���@���h�q

�ĕ��@�@�@�Ă�����ΊI�@�ԗH���Ă�

���s���ۂ�15�N�Ԃ�@���O�ɏh��

�������@�ق��

�y1������R0�H�z����Ȃ�Ӊ��R�[�X�@

- 2014�N11��17���i���j �` 2014�N12��19���i���j

- 5500�~ �i����ŁE�T�[�r�X���܂ށj

�w��������_�͂�������

�s���̐^�Ɉʒu����w�Ȃ̂�

���ׂĂ̓d�Ԃ���Ԃ��܂�

���㋞�Ð��ɏ�芷�������w�܂ōs���܂�

�����ω�����P�R�ԐΎR������

�l��Éw�@�X�C�b�`�o�b�N�̂悤�ȉw

0�Ԑ��z�[���@

�g���C���C�g�G�N�X�v���X����Ԃ��Ă��܂����@�@�@

12:17�@���s����

10:25�@���낻��x�m�R��������͂��ł����E�E

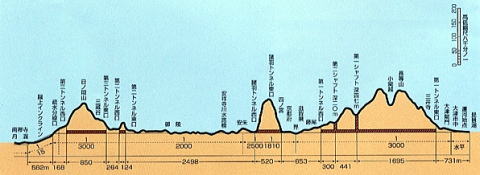

��1�`���̗��ʂ͖��b8.35�������[�g���i300�����ځj�ŁC

��Îs�O�ۃ���̎搅�_���璷���R���g���l���Ŕ����C�R�Ȗk���̎R�[���߂���R��ɏo�āC

�R�ォ���36���[�g���̗������C���N���C���i�X�ΓS���j�ʼn�����

����Ɏ���C���썇���_���牺���͊��썶�݁C�[���C�������o�č���ɏo�܂��B

�܂��C�r���ɂ͏M�^�̂��߂��}�傪�e���ɐ݂����܂����B

15:08�@�@�����@���َq

�C����������ݏI����Ă��܂���

15:22�@�@�������Ė{���̊ό��͏I���

�����Â���̂���

14:45�@�@�@�B�e�ǂ͑��X�����t�߂ɖ߂��ė��܂������E�E�E

���H�ɉ����Đi�݂܂�

14:33 �K�i�̂悤�ł��̂Ł@�Ăю��R�s���ɐ�ւ��܂��@

13:46�@�@�@�E�����@�@��������܂��̂Ł@�����̓p�X����

�P�R�F�T�Q�@�o�X�ʼnw�܂ōs���܂�

����

���̉��Ŏʐ^���ʂ��Ă��������l������̂ł���

�Βi��̌��i

�ω���

13:09�@�����@�k��10���ł���

3�N�Ԃ�̐ΎR���ł��@�ς�肠��܂���

12:27�@����ΎR�w�@�@�@�@�@

�������N���^�s�𑱂��Ă����Q����}�u�g���C���C�g�G�N�X�v���X�v�i���`�D�y�w�ԁj�́A�ԗ��̘V�����ɂ�蕽��27�N�t�̉^�]�������ĉ^�s���I�����܂�

10:27�@���[�[�[���@�@�x�m�R

����ځ@����

| H26�N |

|

|

| 11��27-29 |

���s14 |

|

| 11��27�� |

JTB |

85,600 |

|

|

|

|

�w�� |

1,910 |

|

����ΎR���ΎR���d�Ԓ���170- |

340 |

|

�R�C�����b�J�[�� |

400 |

|

�ΎR���q�ϗ���500- |

1,000 |

|

�ΎR������� |

300 |

|

�ΎR���O���ΎR���w�o�X���iY���ʁj |

210 |

|

�ΎR�����O�䎛�d�Ԓ���240- |

480 |

|

�R�C�����b�J�[�� |

400 |

|

�O�䎛�q�ϗ���500- |

1,000 |

|

�O�䎛����� |

300 |

|

�z�e���E�ق��ł̗[�H��i�J�[�h�����j |

7,600 |

|

���v |

13,940 |

|

|

|

| 11/28�i���j |

|

|

|

�z�e���E�A�[���A�ł̒��H��i�J�[�h�����j |

3,600 |

|

�����^�T�C�N�� |

4,000 |

|

���S���E�ޑ��@�q�ϗ���500- |

1,000 |

|

�������q�ϗ���500- |

1,000 |

|

���H��i�m�a���R��O�������j |

2,250 |

|

�叫�R���_�ЁE�������������i�G�N�j�A��D |

1,000 |

|

�k��V���{�E���w�����i�ČN�j |

700 |

|

�k��V���{�E��y�������� |

1,200 |

|

�����_�ЁE�T�b�J�[�����i�a�N�j |

500 |

|

�������q�ϗ���500- |

1,000 |

|

�������E���y�Y�� |

1,404 |

|

��[����E���y�Y�� |

2,602 |

|

�y���فE���y�Y�� |

1,836 |

|

�t���X�R�E���������y�Y��A�������H�p�p�� |

1,354 |

|

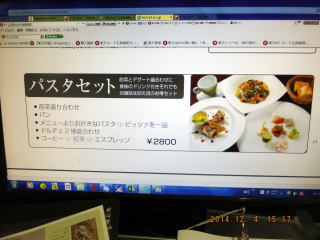

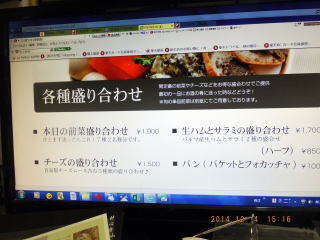

�_�C�j���O�{�J�t�F�A���h�o�[�E���E�E�C�^���A���A�[�H�� |

5,600 |

|

���v |

29,046 |

|

|

|

| 11/29�i�y�j |

|

|

|

��}�� |

1,512 |

|

�܂肽���ݎP |

756 |

|

�����O���O������d�Ԓ���210- |

420 |

|

�O����������דd�Ԓ���210- |

420 |

|

�������Ȃ艮�E����ׂ����y�Y�� |

1,350 |

|

�����E�����A���H�� |

1,310 |

|

�����E���O���肨���i�G�N���y�Y�j |

760 |

|

�ɐ��O�E���y�Y��i�n�A���j |

1,911 |

|

�ɐ��O�E���y�Y��i�j�V���A�������傤�j |

2,376 |

|

���y�Y��i��苗��݁j |

1,080 |

|

�ɐ��O�E���y�Y��i����߂�R���j |

2,160 |

|

���s�����i�����Z�b�g�A�����j |

3,342 |

|

���y�Y��i�ԕ��j |

720 |

|

���y�Y��i�疇�Ђ��A���j |

2,700 |

|

���v |

20,817 |

|

|

|

|

|

63,803 |

|

|

|

|

|

85,600 |

|

|

149,403 |

|

|

|

50�N�O�@���w����Ɠ����X���̂悤�ł�

�{�a

�ЋL�ɂ́u��{�a�Б��a�E�`�R�V�i�K�V��l���j�����L�P�^�s�܊Ԍڃn���s�܊Ԍځv�Ƃ���u��ב��v�Ə̂���Ă��܂��B

���m2�N�i1468�j�̕��ɂ��A�����̓a�ɓ����̑S�Ă��ĖS���A�₪�ĉ��a�̕������������悤�ł����A���̌�ɏ����֊��i���s���悤�₭����8�N�i1499�j�ɍċ�����܂����B

�Гa���z�Ƃ��Ă͑�^�ɑ����A�����A���Ɂg�����h�̋����ւ�g���ؕ@�h�̏�����A����ƑO�q�ɕt����ꂽ�g富ҁh���̈ӏ��Ɉ��y���R����������C�����݂Ȃ���A�����ɂ��ėD�Ȏ��������킵�Ă��܂��B

�d�v������

�������̔�

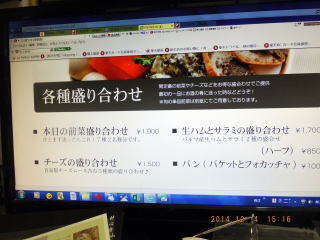

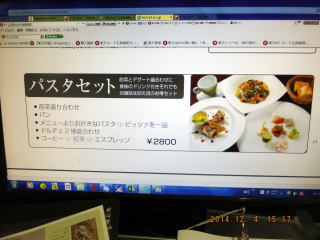

�z100�N�̋����Ƃ̕�����p�����A���_���ȋ�ԂւƉ��������J�W���A���C�^���A���B

�������̓��̃x�X�g�ȏ�ԂɎd����"���p�X�^"�� �ЂƎ�Ԃ�����{��i�|����"�g�����n�h�s�b�c�@�B

�X�^�[�^�[�₨���̂��ĂɍœK��350�~�̏��M������ �{�̐H�ނ����������I�X�X�������ȂǑ��ʂȃ��j���[�����p�ӁB

�����Ƒ������Q�̐��E�e���̃��C���̓O���X600�~�`�A�{�g��2600�~�`�ƃ��[�Y�i�u���Ɋy����ł��������܂��B

��w�̗��j�I������

�C���~�l�[�V�����͍��N��10��ڂ������ł��@

50�N�߂��O�ɒʂ��������������Z�ɗ����܂���

2014�N11��25���@�@�@�A�O�l�X�E�C���~�l�[�V�������₩�ɓ_���i11/22�E�y�j

���s����������

-���{�̎�����- ���s �y���� �i�炭������j

�O��� �����X��

�O���

�@���킢�����X����R����܂�

14:40�@�䏊�̓����@�@�����ʂ���ۑ����ʂ�Ɍ�������

14:36�@���͋j�[�̎����ɖK�ꂽ���ł���

���~�W�͕��̊O�ɐA�����Ă��܂�

�I�R��

�f�̐_�l�A���喾�_���Ղ�ێЂ̒n��Ђł��B

�{���̌�Ր_���L���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ������Ƃł�

�����ɑ��̐l���Ăяo���Ă��ꂽ�_�l��q���

�O����i����j

���s�s�̐��k�Ɉʒu��������̐��_�E�叫�R

12:28�@�ߌ�̊ό��X�^�[�g�@�@��͉��邾���ł�

12:27�@����̓p�X���Ď��ɍs���܂�

�@�u�Β�v�̖k���͕���ɐڂ��Ă��邪�A�����A�쑤�y�ѐ����͓y���ň͂��Ă���B

���ɁA�����Ɠ쑤�̓y�����u���y���v(���̎ʐ^)�Ƃ�������L�̕��ł���B

�u�Β�v�̍�҂͕s���ŁA����ꂽ�N����ڍוs���炵�����A���m�̗��̌�ł��낤�Ƃ����Ă���B���̐̔z�u�ɂ��Ă͐F�X�Ȑ�������B

��Ղ�3���̎q��A��Đ��n�낤�Ƃ���Ƃ��A1���̃q���E�������Ղ��ڂ𗣂��Ǝq�̌Ղ��H�ׂ���B���n��ɂ͂ǂ�����悢���B

���̓��������̐Αg�݂̒��ɂ���Ƃ����A���̐����L���炵���B���ɁA�_�ɕ����R��\���Ƃ������������A�F����\���A�Ƃ������̂�����B

�@����ɂ��Ă��A�ꌩ���ӔC�Ȃ悤�ł��邪�w����l�ɂ���Ă��낢��ȉ��߂����܂�Ă���x�Ƃ������Ƃ��������悤�ł���B

�����̐l�X������̑O�ɍ���A�ق��Ē����ԐΒ�����߂Ă���B���̐Β�����Ĉ�̉��������Ă���̂��낤���B

�Β�͑T�̋ɒv��\�����Ă���Ƃ������Ă��邪�A���n�҂̂��߂����ɂ͎��Ȃ����ߖ��S�ɂȂ�Ƃ����T�̋��������̐Β납�犴���Ƃ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B

��傤����

���E��Y�i���E������Y�j ������

���̓������͎���@������藈�Č��鎖�ɂ��܂��傤�@�@�����͗������ł�

����Ɏ���H�n

�]����

���̍L��Ȓ뉀�͑����ƁE�������쎁�̐v�ɂ����̂ŁA���a38�i1963�j�N�ɒ��H���A3�N�̌������₵�Ċ������܂����B

�]�����i�悱������j�͓`���I�ȑ�����@����ՂƂ����������̒��ɂ��D�낳���܂݁A���s�͂��Ƃ��S���ł��L���̏��a�̖����ƌ����܂��B

�\����ڗ����ʋ�S�������ɕ����Ă���A���ʂ���뉀�����n���ƁA���s�������܂�A�뉀���L�������邱�ƂȂǂ���Ƃ��Ă������܂��B

��N��ʂ��āA�g��������ⓡ�A�T�c�L�A�@�A���؍ҁA���Ȃǂ��ʂ�܂�

1404�N�i���i11�N�j�ɉz�O���̍����E�g����d�ʁi�͂��̂����݂��j�����S����O���E�����@���i�ނ�������j���J�R�Ƃ��Đ�{�ʏ����ɑn�����A

����@�w�ɂ�薭�S���R���Ɉڂ����B�ꎞ�����ނ��邪�A��ޗǓV�c�̋A�˂��[�������T�N�T���i���˂��j�ɂ�蒆�������B

�P�O�F�O�T�@�@�R�D�T������̖��S����

�V���t�g�i9�F30�j���i5���A1.5km�j���_���i30���A3.5km�j

�����S�����i10��,1km�j�����������i15���A2km�j�����H

���叫�R���_�Ё��i5���A1km�j���k��V���{���i10���A2km�j

�������_�Ё��i10���A1.5km�j���������w�@���i5���A1km�j���V���t�g�i18�F00�j

�����s�����F��13.5km�A���ړ����ԁF��1����30��

���D��L�͂����܂ŃA�o�E�g�ȗ\�z�ł��B�M���҂��A���H�H���ɂ��ʍs�~�ߓ�

�@�@�ɂ��O�シ��\��������܂��B

�@�@�܂��A�e���̑؍ݎ��Ԃɂ��A���H�̃^�C�~���O���قȂ邩�Ǝv���܂��B

�@�@�叫�R���_�Ў��Ӂi�k�씒�~���E�G�j�͈��H�X�������̂ŕ֗����Ǝv���܂��B

������Ɋւ��܂��āA

�@�@���S���܂ł̓��̂�͈ꉞ��̏��ł����A

�@�@�@�Ȃ��炩�ł��̂ŁA�d���A�V�X�g�t���]�Ԃł����

�@�@�@���ɖ��͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�A�@���S�����͎��]�Ԓʍs�\�ł��̂ŁA

�@�@�@����i�ۑ����ʂ葤�j��������āA

�@�@�@�e���@�����Ȃ���k���i���ʂ葤�j�֔�����ꂽ��

�@�@�@�����Ǝv���܂��B

�B�@�o�b�e���[�̌��ł����A�����s������15km���������܂���̂ŁA

�@�@�@�⓹���l���ɓ���Ă��\�����Ǝv���܂��B

�V���t�g�@�@�����^�T�C�N��

����ł����߂ł����E�A

�����͈���T�C�N�����O�Ȃ̂�

�O�@�@�@�ӏH�̎��퐷�荇�킹

�f�U�[�g�@�@�t���[�c�ƊÖ�

�畨�@�@�ӂ���i�Ă�����j

����@�@�@�ӂ�������@�@�ۂ�|

| �������ق�� |

- ��������F�a�H��� �W�������F���H2,000�~�`/�[�H4,300�~�`

- �c�Ǝ����F���H7:00�`10:00�i�\��s�v�j�A�[�H17:00�`21:00�i�v�\��j 1�K81��

|

���c�ό����u���s���ۃz�e���v��14�N12���ŕ�

���s�E�����{�����u�A�[�g�A�N�A���E����@���s�E�����̕��v�`�P�b�g�e��̔��J�n

�r���̎s�����s���ł������܂�

15:32�@���Α��@�ߍ]�_�{�O�ΎR�s��

�����ω�����P�S�ԎO�䎛����

���ꌧ�w�蕶�����@�� �e ��

��x�O�ɏo�܂�

������JR��芷�����@�����G�X�J���[�^����č�

���U���ĎR�̏���s���ǁ@�@13:16

����14�N2���C���s�{�m���ɔC�����ꂽ�k�_�����́C���s�ɋ߂����ʂ̖L���Ȕ��i�ɒ��ڂ��C�`�����J�킷�邱�Ƃɂ��C���i�ƉF��������ԏM�^���J���C�����ɓ��́i���ԁj�C�����C�h�Ȃǂɗ��p���āC���s�̎Y�Ƃ�U�����悤�Ƃ��܂����B

�@���̌v����������邽�߁C�`�����H�̒����C���ʁC�v�ɂƂ肩���点�C���̈Ă𐭕{�ɂ͂���C�H���v��̏�����i�߂����C��E��������i�����̋��s�s�͏�E������̓��j�̎��ƂƂ��čs�����߁C���Ǝ����Ə�E�����A�����Ɏ��₵�܂����B

�@�������C���̊ԋ��s�{�Ă̐v�ύX�Ƃ���ɔ����H����̑��z��C���ꌧ�C���{�ɑ��Ă̕⏞�Ȃǂ��낢��Ȗ�肪�N����C���̌v�����������܂ł�

��4�N�̍Ό���v���܂������C�悤�₭����18�N1��29�����{�̋N�H�������C���N6���ɒ��H���C����23�N3���ɑ�Â��犛�썇���_�܂Ŋ������C

�������畚���܂ł͖���25�N11���ɒ��H���C����27�N9���Ɋ��������̂ł��B

���U���čg�t���B�e

�N�����Ȃ��̂Ł@�ΎR���w�Ō�̈ꖇ

13:56�@�ΎR���ɓ����@�����͎O�䎛��

13:39�@�@�}���ɗ����܂����@����

����

10:48 �{���Ō�̕x�m�R�@�@������ǂ��ł���

11:29�@�����͉����������ǂ����

�ǂ��B�e�|�C���g�ł����l������

�܂����N���܂���@������

�O�ؐ��荇�킹�@���J�ɍ���Ă��ĂƂĂ�����

�����A���s�䏊�����O�ɂ������L����{�@���A���̌㋞�s�ٔ����̉����ɂƂ��Ďg�p���ꂽ��A���s�n���ٔ��������h�ɂ̈ꕔ�Ƃ��Č��݂̏ꏊ�Ɉڒz����܂����B���̎{�݂�2008�N�ɖ{�w�@���擾�B���@����̎剮�ƂƂ��ɁA�G�ےʂ葤�̐V��A�������ʑ��̒����傪�A���ꂼ�ꍑ�̓o�^�L�`�������ƂȂ��Ă���A��������吳�ɂ����Ă̌��Ɖ��~�⍂�����ɂ̓����̗l�������ɓ`���Ă��܂��B���}�G�g�̢���̉Ԍ���ŗL���ȑ�펛�̑��ɂ�����}������A�\���ڢ�A�������̏��쎡���ʎ���̒뉀�Ȃǂ����ǂ���ł��B

�D�c�M���͓V������̂���1568�i�i�\11�j�N�A�����`����ē����B���N�`���̂��ߒz�邵���̂��������ƌĂ����̂ŁA���s�䉑�̈�����畽�����w�@�ɂ����Ă̈�тɂ����Ă̒n�ɂ���܂����B�Δ�́A�{�w�����ق̖k���p�ɂ���܂�

�~�R�����́u���y�فv��v�������ƂŗL����

�A�����J�l�̂i�E�l�E�K�[�f�B�i�[���̐v�ɂ���āA1898�N�ɏv�H�B

�O�ς̓����K����E�S�V�b�N�l���́u�O�L���o�W���J�^�v�ƌĂ��

���m�̓T�^�I�ȋ���l���ł��B

�����̃f�U�C�����A�����ɖ������̃L���X�g����̓��F��`���Ă��܂��B

1923�N�Ɍ��z�B�ӏ��v�́A�������H�����ەa�@�⋞�s���O�ꋳ��Ȃǂ��肪�����A�����J�l���z�Ƃ̂i�E�u�E�v�o�[�K�~�j�[�����A�\���v�́u���{�ɂ�����ϐk�\���̕��v�ƕ]������^���[��ʓV�t�Ȃǂ��肪�����������������S���B

���S�Ȍ����Ȃ���A�u�듪�A�[�`�v��u���_���I���\�J�͂�V���{���}�[�N�Ȃǂ̃����[�t�v�����ʓI�ɗp���ĉ₩���������Ă��܂�

���_����u�p���������z�Ƌ������v�ŁA�_�ˈِl�ق̋��n�b�T���@��

���Ă����Ƃł��L���ȃA���N�T���_�[�E�m�E�n���Z�������v�B

���z�l���͓����p���ő嗬�s���Ă����u�A�������X�^�C���v�ŁA

���ݓ��{�Ŏc���Ă���̂́u�����فv�����Ƃ����Ă��܂��B

3�N�Ԃɋy�ԑ���C�H�����I���āA2008�N�Ăɔ������p�������܂���

���̃A�O�l�X�E�C���~�l�[�V�����́A12��25���i�j�܂ł̖����A16��30������21���܂œ_������܂��B

���Ј�x�����ɂȂ��Ă�������

�����_�{�́A�����ɍF���V�c�������V�c���Ăю]��̔����˂���s�ɏ������ĕ����悤�Ɣ��肵���̂����������ƂȂ��āA1868�i�������j�N�A�����V�c�̎���ɂȂ��đn�����ꂽ�_�Ђł��B

�����V�c�́A�������㖖���A�ی��̗��Ŏ]��ɗ�����ĖS���Ȃ����V�c�ł��B�F���V�c�͖����̌������o�����āA���̒����ɂ������Ƃ����肢�����߂��̂ł��傤�B

�Ր_�ɂ͐����V�c�Ƃ����ЂƂ�A�ޗǎ���Ɍb�������̗��̂��Ɣp�ʂ���ĒW�H���ɗ�����ĖS���Ȃ����~�m�V�c���J���Ă��܂��B

����Δߕ��̂����ɖS���Ȃ����ӂ���̓V�c�̍����Ԃ߂�_�Ђƌ����܂��B

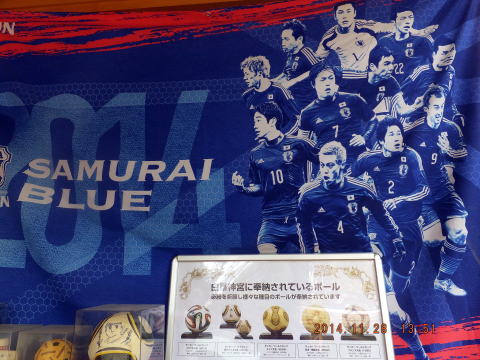

�������A�����̔����_�{�́A�����V�c�Ə~�m�V�c�̐_�ЂƂ��ẮA�قƂ�ǒm���Ă��܂���B�u�T�b�J�[�̐_�l�v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B

����́A�f�Ƙa�̂̏@�Ƃł����Ƃ������ېV�œ����Ɉڂ����ہA���̓@��ՂɌ��Ă�ꂽ���߁A��Ƃ���X�Ղ��Ă����R�f�i���܂�j�̐_�A���喾�_�i���������݂傤����j�������ɐێЂƂ��Ďc�������ƂɈ˂�܂��B

�R�f�̖ʔ����́A�u�a�������đ����ƂȂ��v�̐��_�Ɋ�Â��āA�������R�邱�Ƃɂ���܂��B�������y���ރX�|�[�c�Ƃ͈قȂ�A����̎₷���f�𑗂邱�Ƃ��̐S�ł��B

�R�f�́A��2300�N�O�A�����̏t�H�퍑����ɐĂōs���A���{�ւ͖�1400�N�O�ɓ`�����܂����B

�R�f���s���f��i�f��j�͈�Ӗ�12.6m�B�W�l�ŏR��̂������ł��B�w��L���Đ����i���肠���j�Ői�݁A�O���ڂɉE���̍b�ŏR�邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B

�f�͂Q���̎��v��n�̔w�v�̑тłƂ��A�J������������唞�̗����l�߂Č`�𐮂��A�����Ōł߂����Ƃɔ������Ă��������̂ŁA�R��Ɓu�|���I�v�Ɖ������܂��B

�f����Ƃ��ɂ́u�A���v�A�����̑O�ɏグ��Ƃ��ɂ́u���A�v�A�ق��̐l�ɑ���Ƃ��ɂ́u�I�E�v�Ɛ��������܂��B

����ɂ͓`��������܂��B�����������̌����������ʂ́A����ԏR�f�̗��K������Ƃ��������𗧂Ă܂����B

�������ѓO������A�Ւd�ɒu�����f���]�������A�����Ɋ�͐l�ԂŎ葫�Ƒ̂̓T���̂悤�Ȏp�������R�l�̋f�̐��������Ă��܂����B

�f�̐������̊z�ɂ́u�t�k�ԁv�u�Ĉ��сv�u�H���v�̋��F�̕�����������Ă���A�������ʂ���삷�邱�Ƃ���āA�p�������܂����B

���́u�Ĉ��сv���u�A���v�A�u�t�k�ԁv���u���A�v�A�u�H���v���u�I�E�v�̊|�����̂��ƂɂȂ����ƌ����Ă��܂��B

�R�f�ɂ͗L���Ȉ�b������A����Z�c�q���R�f���y����ł����Ƃ��C���E���āA����𒆐b�������E�������Ƃ���ӂ���̌𗬂��n�܂�A645�N�̑剻�̉��V�ɂȂ������Ƃ���Ă��܂��B

�܂��A�w��������x�ł́A�R�f�͂����{���̗V�тƂ��ĕ`����A��������ɂ͍c������Ƃ̗V�тƂ��Ē蒅���Ă������Ƃ������Ă��܂��B

�R�f�̗��h�ɂ́A���Ƃł͌�q���i�݂��Ђ���j�ƁE��g�ƁE��ƁA�_�Ђł͉�ΎЎЉƂ̗��V�̌v�S���V������A���������܂ő����܂����B

���̌�A��q���ƂƓ�g�Ƃ͐����A���݂͔�ƂƉ�ΎЂ̗��V�������c���Ă��܂��B

�R�f�͊��q�`���������ɂ͕��ƂɈ��D����A�]�ˎ���ɓ���ƒ��l�̊Ԃɂ��L�����Ă����܂����B

��������ɓ����Đ��m�̕����������ċߑ㉻���i�ނƂƂ��ɂ��������܂������A1894�N�A�����푈�L����{�c�ɂ����������V�c���Ԃ߂邽�߂ɁA���ؑ��炪�R�f��V���ɋ������ہA�����V�c����u�R�f��ۑ�����v�ƌ�����A1907�N�A�䉺�����Ƌf�Ƒ������ďR�f�i���イ�����j�ۑ���a�����A�R�f����������邱�ƂɂȂ�܂����B

�����_�{�́A����ƂƂ��ɋZ�\��|�\�̐_�Ƃ����悤�ɂȂ��Ă����܂����B�����āA1998�N�A�T�b�J�[���[���h�J�b�v�t�����X���ɓ��{�����o�ꂵ���ہA�V����e���r�ŏЉ�ꂽ�̂����������ɂ��āu�T�b�J�[�̐_�l�v�Ƃ���A�S������T�b�J�[�`�[���̃����o�[��T�b�J�[�W�҂��K���悤�ɂȂ�܂����B

2001�N�ɂ͏R�f�̔肪��������A�ߔN�̓T�b�J�[����͈͂��L�����āA�u���Z�̐_�l�v�Ƃ���邱�Ƃ�����܂��B

�ێЂƂ��Ă͕ی��̗��̂Ƃ��A�����V�c�i������c�j�ɂ��Đ�������`�A���ג����J�锺���Ёi�Ƃ��̂�����j������A�Ƃ��Ɍ��ג��͕������㖖�����\���鍋���ł��������Ƃ���A�u�����̐_�l�v�Ƃ�����Ă��܂��B���̂��ߒ��w���⍂�Z�����������邱�Ƃ������A���݂ł͏C�w���s�ł��l�C�̃X�|�b�g�ƂȂ��Ă��܂��B

���s����������

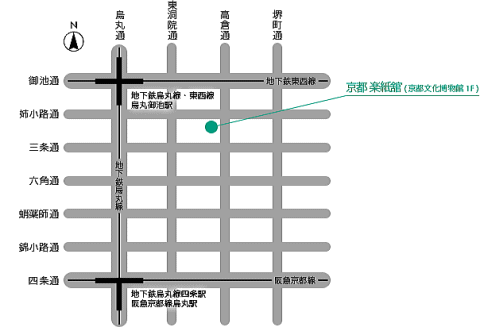

�����X�ǁi�Ȃ����傤�䂤�т傭�j�́A���s�{���s�s������ɂ���X�ǁB���c���O�̕��ނł́A�W�z���ʗX�ǂł������B

14:48�@�@�������X�X�@�@�������ł��y�Y���܂�

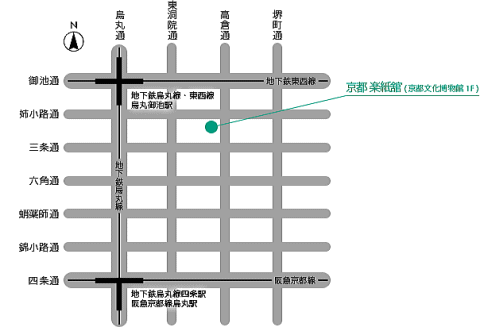

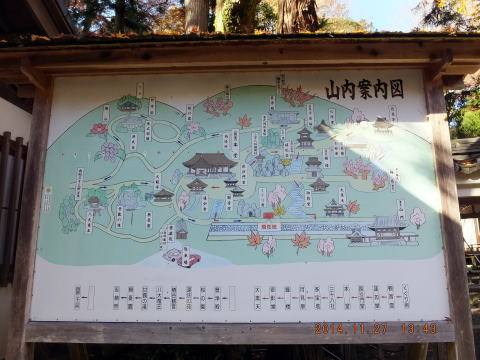

�����}�b�v

�؍ݎ���10���ł�

12:49 �܂���l�ڂ̂������܂���

�ȑO�͊ό����H�ƌĂ�Ă��܂������A����3�N�u���ʂ����̘H���i���c��v�����N�l�ƂȂ舤�̂�����B

���̌��ʁA�F���V�c���^�Ăɐጩ�����邽�߂Ɉߊ}�R(�ʖ����ʂ����R)�Ɍ����|�����Ɠ`������̎��ɂ��Ȃ��u���ʂ����̘H�v�Ɩ�������܂����B

���ł͂��̌ď̂����̒n�}��ό����ɐ������̂Ƃ��ċL�ڂ���A�����O�̊ό��q��n��Z���ɐe���܂�Ă��܂��B

11:52 �����͐m�a���̑��ł��������܂��傤��

���������m�a���ł�

�����i�݂��܂肢���j

�i�F�ɃA�N�Z���g��t����Ӗ��ƁA�r�̐��ʂ𑪂��ڂ��ʂ����Ă���̂�������

08�N�ɍs��ꂽ�r�̌�ݍH���ł́A���������ꂽ���ƂŁA�����̑S�e�����炩�ɂȂ����B

�ʐ^�Ŏp�������Ă��镔���͂ق��3����1�قǂŁA���\�A�����̂�����Ƃ킩��Ɠ����ɒr�̐[�������肻�����B�r�̂قƂ�̂��������ɗ��ĊŔ��������B

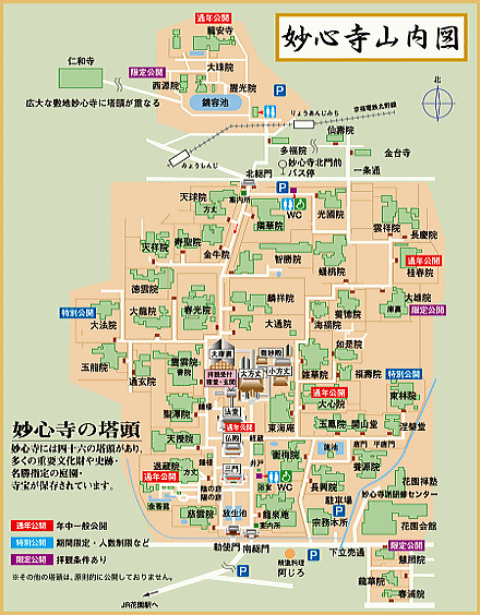

���s�s�E������(����傤)�m����(�����܂�)�ɂ���Ս�(���)�@���S���h�̎��B�l�~���̈�~�Z���̐Ւn�ɂ�����B��_�R(��������)�ƍ����A���ɐΎ�(�����ł�)�A����(�����ǂ�)���Ƃ����B�{���͎߉ޔ@��(���Ⴉ�ɂ�炢)�B1450�N�i��2�j�א쏟��(������)�͎��̂ƌ������ē��厛�Ƃ̎R������肵�A���̒n�Ɉꎛ�������A���S����5���`�V����(���Ă傤)�������ďZ���Ƃ��A�`�V�͂��̎t����@�w(�ɂ��ۂ����������)��(���傭���傤)�̊J�R�Ƃ����B

���m(�����ɂ�)�̗��ɂ͐��R�R�����̌R�̕��ɂ����Ď��A1488�N�i����2�j�א쐭��(�܂�����)�̏��������F�T��(�Ƃ��ق�����)���Z���ƂȂ�A���a�c���Ē����̑c�ƂȂ����B�ꎞ�͓���(�������イ)21�𐔂���厛�ł��������A1797�N�i����9�j�Ђɂ����A�Ȍ㐊�������B

����뉀�i���ʖ����E�j�Ձj�́A�א쏟�������{�����O(�ǂ��ڂ����イ)�̑�����(��������)�ɂ��点���͎R�����Β�ŁA���Ɂu�Ղ̎q�n���v�Ƃ���B

��ʂ̔�����~���A�召15�̐̂ق���؈ꑐ���Ȃ��A�ȏ�ŏے��I�ȐΒ�Ƃ��Č×��������A�L�b(�Ƃ�Ƃ�)�G�g�Ȃǂ����̕���������A���т��щ̉���Â����肵���B

����͓��������@(��������)����ڂ������́B���̂ق�����A����A����A�J�R���A�ٓV���Ȃǂ̌�����������B

�{���V���崗�(���イ)����щޗ˕p��(����傤�т�)�̉�͒��a�i(���傤�ł�)�̕M�Ƃ��Ēm����B

����̐����@�{�w�����L�x12���͍��d�v�������B�����ɂ��鋾�e(���傤�悤)�r�̓I�V�h���̖����Ƃ��ėL���B

��������1994�N�i����6�j�A���E��Y�̕�����Y�Ƃ��ēo�^���ꂽ�i���E������Y�B���s�̕������͐������Ȃ�17�Ў��E�邪�ꊇ�o�^����Ă���j�B

�@�ɗ��̐����Ɂu����i�{���j�v�����Ă��Ă���B�u����v�͊���9�N(1797�N)�̉Ќ�A���������@�̖{���������Ɉڂ������̂Ƃ����Ă���B

�L�Ԃ̉��G�͒ʏ����J�ł���B

�@�u����v�͏d�v�������Ɏw�肳��Ă���B

�~���̐F���قȂ�2�̒�́A������l�̐S�̓�ʐ���`���Ă��܂��B�A�̒��8�A�z�̒��7�A���v15�̐��z����Ă���܂�

�l�X�ɖ�����^���鉹�Ƃ��Ă����ڂ𗁂тĂ��鐅�ՌA�B�u�����v�̉��[�����������r�����݁A

�萅�Ɏg��ꂽ�L�i�����j�̐����r�ɔ������Ė��Ȃ�Ղ̉��̂悤�ɕ������܂��B���Ղ̎c���Ɏ����X�����Ðl�̂�т��т̕�����킦�܂��B

���@�̐��ՌA�́A���Ƃ��Ƃ͍]�˒������珑�@����ɂ��������̂ł����A���̏ꏊ�͒ʏ����J�̂��߁A20�N�قǑO�ɂǂȂ���

���y����Œ�����悤�A���݂̈ʒu�i�뉀�u�]�����v���j�Ɉڂ��܂����B

���̐܁A���ɖ��߂邩�߂͐V�����Ă��������̂ŁA���ݒ��a60cm����90cm���炢�̑f�Ă��̐M�y�Ă̂��߂����܂��Ă��܂��B

���S���ɂ���

���@�R���S���͗ՍϏ@���S���h�̑�{�R�ł��B

�C���h�̒B����t���܂��璆���̗ՍϑT�t���܂��o�āA���S���J�R������t���܂ւƎk����Ă����ꗬ�̑T���@�|�E���`�Ƃ��Ă��܂��B

1337�N�A95��̉ԉ��@�c���܂̒���ɂ���đn�����ꂽ���S���̊J�R�A������t���܂̖@���͎l�h�ɕ�����A�S��3400�����ɍL�����Ă��܂��B

���߉ނ��܂�剶����Ƒ������A���̋�����S�ɂ��������T�̈��S�����߂܂��B

�J�R������t���܂̍Ŋ��̋����u�����A���̖{�߂�v�ƊJ��ԉ��@�c���܂́u�ӓ��v�̐��|�ɂ�镧�@���������H���܂��B

���g����M���č��T�ɗ�݁A�������ƌڂ��Ȃ��琶������Ă��鎩�������ӂ��āA�Љ��S�̉ԉ��ƔO���a�₩�Ȑl����ڎw���܂��B

2014.11.25�@�g�t�̃��C�g�A�b�v�E�A�q���̃y�[�W���X�V���܂����I

9:29�@�����^�T�C�N���X�V���t�g�@�Ɍ������܂�

�����߂̃R�[�X����Ē����܂���

�������ق��ł͋��s�����̗����Ɖ������S�̂��������T�[�r�X�ł����ĂȂ������Ē����Ă���܂��B

������ӂ�邨�������ȗ����܂ŁA�l�X�Ȃ������ł����ĂȂ��v���܂��B

�X�^�b�t�ꓯ�����X��S��肨�҂����Ă���܂�

�P�Q�����j���[�ɕς���Ă��܂����@�A���r�ȊO����

����1�����̃z�e���Ɓu���c�ό��v�́A2014�N12��26���������ċ��s�{���s�s�ɂĉ^�c����u���s���ۃz�e���v�̉c�Ƃ��I������Ɣ��\���܂����B

1961�N�ɊJ�Ƃ̓��z�e���́A�q����274���ɉ����E���X�g������������V�e�B�[�z�e���ŁA�����ɗאڂ������Q�̗��n�ɂ��C�w���s����O���l�ό��q�ɂ��L�����p����Ă��܂����B

�������A���s�n��ɂ����ăz�e����������������Ȃ��A�V���������ݔ��̍X�V�ɂ͑��z�̔�p���K�v�ƂȂ邱�Ƃ���A�c�Ƃ��I�����y�n�E�����p���錈��Ɏ������悤�ł��B

2014�N12��26���̒��H�������ĉc�Ƃ��I�����A2015�N1��15���t�œy�n�E���������n����\��ŁA���p��ɂ��Ă͎��`���ɂ�薾�炩�ɂ��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł��B

11:32�@���É����߂��܂����̂ł����ɂ��܂�

�a���ɉ����čŏ��̋����E�@�������ł�

���s12:30��

�ΎR12:43��

����ΎR12:51��

�ΎR���@12:56��

���U���ĎR�̉��ł��B�e�ǁ@�@13:19

�O�䎛�́A���{�ő�̌E���i��]�ގ��ꌧ��Îs�ɂ���V�䎛��@�̑��{�R�ł��B�����ɂ́A�����R���鎛�Ə̂��A�����I�ɓV�q�V�c�䂩��̎��Ƃ��đn������܂����B

�O�䎛�̖��̂́A�V�q�E�V���E�����̎O�V�c���Y���ɗp����ꂽ�Ƃ����N���i�O��̗��j������A�u���̎��v�ƌĂ�Ă������ƂɗR�����܂��B

���̌�A�O�䎛�̊J�c�E�q�ؑ�t�~���i����l�`�����j���A���̗��𖧋��̎O�������̖@���ɗp�������Ƃ���O�䎛�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B

�O�\�ܖ��ɋy�ԍL��ȋ����ɂ́A����A�d�v�������̓����������������сA�×����ߍ]���\����i���̒n�Ƃ��āA�܂����̖����Ƃ��Đe���܂�Ă��܂��B

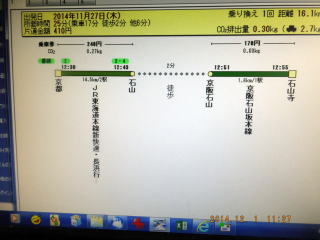

�������@�@9:35��

�i��@�@�@�@�@9:40��

�i��@�@�@�@�@10:07�� �̂���221��

���s�@�@�@�@�@12:17���@

���s�@�@�@�@�@12:30���@JR���C���{���@�������l�s��

�ΎR�@�@�@�@�@12:49��

����ΎR�@�@12:50���@����ΎR��{��

�ΎR���@�@�@ 12:55�@�@