| �M�C�Q | ||

| �y�V�M�C | 29,980 | ���y�Y |

| �V������i���������܁A�Q�l�j | 14,280 | |

| �N�_�t���� | 1,000 | |

| �N�_�t�����E�N�b�L�[ | 1,000 | |

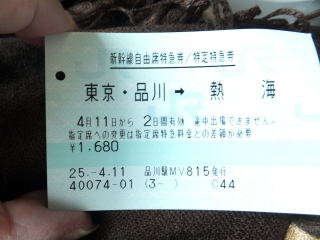

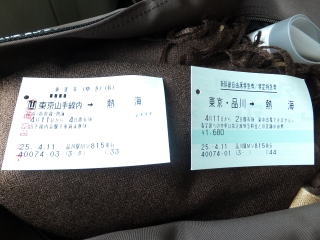

| ���H��������i4/11�j | 1,900 | |

| ���y�Y�F�A�W�T�u�� | 530 | 500 |

| �^�N�V�[�� | 1,080 | |

| ������ | 300 | |

| �^�N�V�[�� | 680 | |

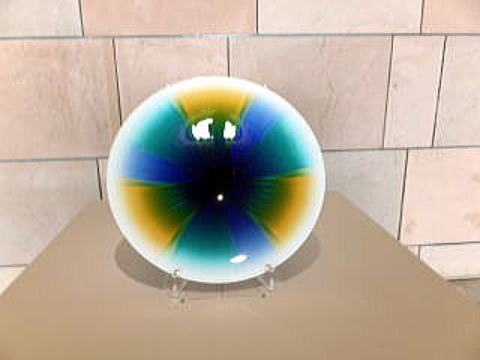

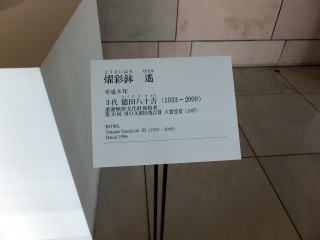

| MOA���p�ٓ��ٗ� | 2,800 | |

| MOA���p�ٖ����� | 1,400 | |

| MOA�����O�b������ | 945 | |

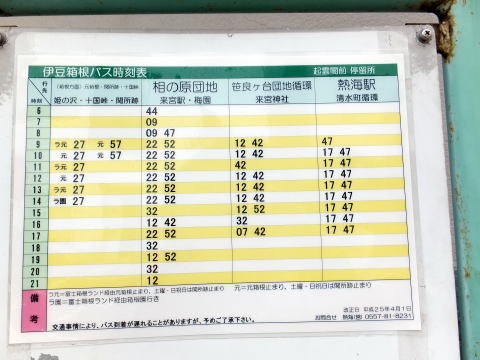

| MOA���M�C�w�o�X�� | 320 | |

| ���H�������� | 2,200 | |

| ����� | 798 | |

| �A�W���� | 2,100 | 1,000 |

| ���ыʂ˂��V�A������ | 1,610 | 1,100 |

| �A�W���� | 1,280 | 700 |

| ���ׂ������ | 480 | |

| ���n�x�����v | 34,703 | |

| ���v | 64,683 | 3,300 |

�i��

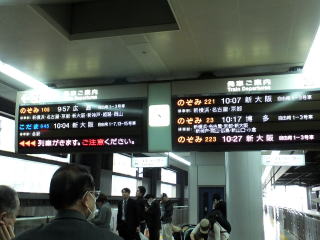

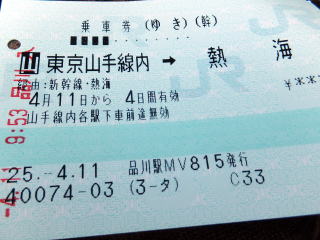

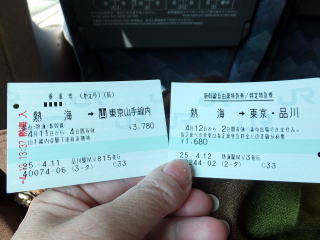

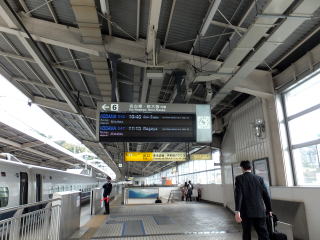

��10:04(23�E24)

���i�q�V����������645��

��10:46(6)

�M�C

�o�����F2013/04/11

���v���ԁF37��

�����z�F4,080�~

�i��

��14:49

�����}�{���E�Y��s

��14:53(1)

������

�o�����F2013/04/12

���v���ԁF4��

�����z�F130�~

�P�S�F�T�R

MOA���p�ق́A�Â�������{���\���鉷��n�ł���A�ɓ������̌����ł���É����M�C�s�ɂ���܂��B���p�ق̃��C�����r�[����́A���͓�ɕ����ԏ�����ɓ��哇����]�ł��A�����͖[����������O�Y�����A�ɓ������܂�180�x�̑�p�m���}���y���߂܂��B

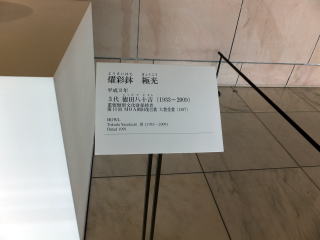

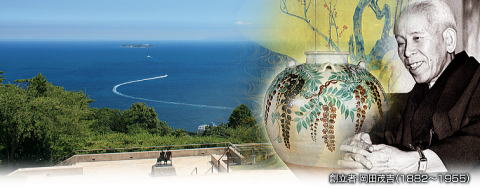

�n���҂ł��鉪�c�g�i1882�`1955�j�́A���m���p�̗D�i�̏N�W�ɓw�߁A�C�O�ւ̗��o��h�����߁A1952�N�ɍ��c�@�l�������p�ۑ���i���F���v���c�@�l ���c�g���p�������c�j��ݗ����܂����B�����ɁA�u���p�i�͌����ēƐ肷�ׂ����̂ł͂Ȃ��A��l�ł������̐l�Ɍ����A��i���́j���܂��l�Ԃ̕i�������コ���鎖�����A�����̔��W�ɑ傢�Ɋ�^����v�Ƃ����M�O�̂��ƁA�_�ސ쌧�����������ɔ������p�ق��J�ق��܂����B

����30�N��ɂ́A�n���҂́u�M�C�ɂ����E�I�Ȕ��p�ق����݂��A���{�̗D�ꂽ�`�������𐢊E�̐l�X�ɏЉ�����v�Ƃ̊肢���p�����A1982�N��MOA���p�ق��J�ق��܂����B���̐��藧���́A���a32�N�ɂ܂��A�M�C�s�ɔM�C���p�ق��J���A���a57�N�̑n���Ґ��a�S�N�̔N�ɁA���݂̔��p�ق��J�فA�uMokichi Okada Association�v�̓�������������MOA���p�قƉ��߁A���c�̒��S���_�Ƃ��āA���p�i�̓W�ς��͂��߁A�����ȁA���̓��A�|�\�A�����̑n�슈���Ȃǂ�ʂ��āA���L������������W�J���Ă��܂��B

MOA���p�قł́A���L�̃r�W�������f���Ă��܂��B

�P�A���{�����̏�M��������p�ق��߂����܂��B

�Q�A�ό����ƂƔ��p�E�H�|�̔��W�𐄐i���܂��B

�R�A�s���Ƃ̃p�[�g�i�[�V�b�v�ɂ��u�V�����������v�����������p�ق��߂����܂��B

�S�A�M�C�s���͂��ߋߗׂ̊e�s���Ƌ��ɁA���N�ŖL���ȐS����ށu���ۊό������s�s�v�Ɍ������āA�n��𗬌^�̐l�X�Ɉ��������p�ق��߂����܂��B

�T�A�w�Z�ƘA�g���āA���ɂ�������ϋɓI�ɐ��i���܂��B

�U�A�ϗ��҂ɍK�����������Ă���������ڋq�����x�̍������p�ق��߂����܂��B

�V�A��L�̊����𑽂��̊F�l�Ɏx�����Ă���������悤�A�F�̉�̕��y�Ɗ�t�����x���m�����܂��B

�����p�قł́A���̊�{�\�z�̂��ƁA�u���v���y���ނ��Ƃ�ʂ��ĐS�g�̌��N��}��A������������l�Â���A�u�������ƒ�v�Â���A����ɂ́A�S���ʂ������������܂��A�n��Â����i�߂Ă��܂����B

�����āA����Љ������������̈ꏕ�ƂȂ����I�Ȋ����Ƃ��āu����v���f���A�������k��w�Z�����̔��p�ւ̗�����[�߂邳�܂��܂Ȋ������s���Ă��܂��B�܂��A���{��Ɠ`���H�|�̔��W���肢�n�݂����l�n�`���c�g�܂ȂǁA�|�p�Ƃ̈琬�ɂ��͂𒍂��ł��܂����B

���ЁAMOA���p�قŔ��p�i�̊ӏ܂͂��Ƃ��A�~����A�g�t�Ȃǎl�G�܁X�̉Ԗ�뉀�ł��y���݂��������A������������Ƃ��߂������������B

�N�����Ȃ����Ɂ@�@�@�V�F�S�W

17:30 �[�H�J�n

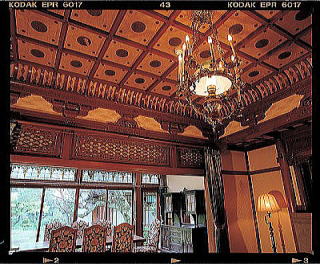

�@���̌����́u���ÉÈ�Y�v�ɂ��A1928(���a3)�N�ɒ��H�A��1929(���a4)�N�Ɋ������܂����B���̌�A���x�����z����Ă��܂����A1989�N�̉��z�ɂ��A���[�}�������̈ʒu�ƌ������ς����Ă��܂��B

�@���z�����͓Ɨ����������ŁA�����ւ̓����������A�Β���̘L�����������ւƂȂ��Ă��܂����B

�@�����ł́A�g�F����̃X�y�[�h�A�n�[�g�A�_�C���A�N���u���ۂ����͗l���͂��߁A���Ԃ̖͗l�Ȃǂ��A�m�قł͑�ϒ���������H(��ł���)�ɂ���Ď{����Ă��܂��B

�@���̂ق��ɂ��A���Ȃǂ̐����ɖʎ��▼�I�d�グ�Ƃ��������H���{����Ă��܂��B

�@���z�����́A���ׂĂ̏���������E��̏������Ɠ����^�C������ł����B���Ԃ�h�A�m�u�ȂǁA�H���{���ꂽ��������͌��z�����̕��ł��B

|

|

|

|

�̂��݂����{���ʉ߂��܂�

�����G�X�J���[�^������ďo���Ɍ������܂��B

�Ȃ��Ȃ��ǂ������̂����~�ł���

�݂��`

�ώ�

�C��

����ƊJ����

�P�Q�F�R�O�@�@�P����15���̌��w�ł���

12:15

������ɖ߂�@�C�ɗ����ւ��Ē�����w���܂�

�@���̍��~�ƌ��ւ��܂ތ����́A1918(�吳7)�N�ɒ��H�A��1919(�吳8)�N�Ɋ������܂����B

�ŏ��̎�����ł������u���c�M��v������̐×{�̏ꏊ�Ƃ��Č��Ă��ʑ��ŁA�`���I�Șa�����z�̂������܂��ł����A�����Ɏa�V�Ő��I�ȋZ�p�������܂��B

�@���~�́A���̊Ԃ�t���@�܂��A���ԂȂǁA���ȑ�����ۗ����������̂Ȃ��ȑf�Ȃ���ł��B�������A�����Ƃ�ꂽ�V�����~�̎O�������͂ޏ��L���A�뉀�̕��i�́A���ł͌��邱�Ƃ̏��Ȃ��Ȃ��Ă����ґ�ȋ�ԂƂȂ��Ă���܂��B

�@���L���̑��K���X�́A�����̐E�l���ꖇ�ꖇ��������ō�����u�吳�K���X�v���c���Ă���A���̔����Ȃ䂪�݂��������������������Ă��܂��B

�@���~�̎��͂����~�Ɠ��������ɑ��������L���ň͂ޑ���͓�����(���肩��Â���)�Ƃ����A�Ԉ֎q�Ő������Ă�������ɑ�����c�M��̎v�����ƍl�����܂��B

�@�ЂƂ���ڂ������Q�F�̕ǂ́A���قƂȂ��Ă���h��ւ���ꂽ���̂ł��B�u����̐���v�ƌĂ��ΐ쌧����n���̓`���I�ȋZ�@�ł����A���ق��J�Ƃ����u���䕺�ܘY�v���ΐ쌧�̏o�g�ł��������߁A����������ꂽ�Ƃ����Ă��܂��B

�@��K���~�u��P�v�ɂ́A���ٓ����u���� ���v ���h�������Ƃ����Ă���܂��B

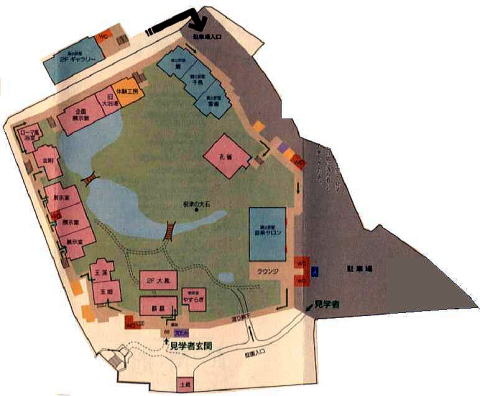

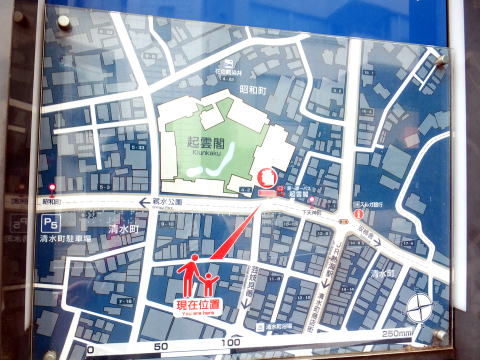

�S�̐}

�o�X������ړ����Ă��܂�

�����܁@������

���o�@���킹���X�d����

�H���@�@������

�Ö��@�@�������n�݁@�X�C�J

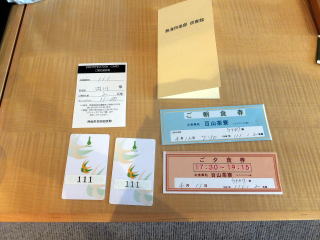

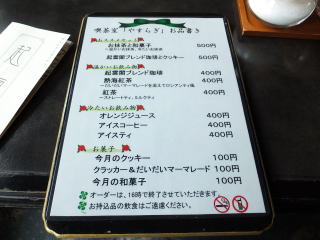

�M�C�g���@�@�@���������}�[�}���[�h���V�A���e�B�[���@�@�@�@400�~

�N�b�L�[�@�@�@�@�@�@�@100�~

�P�P�F�T�T

�P�P�F�O�O�@����肵��

��[�[�@�p��

�g�Q�T�N�S���P�P�|�P�Q��

�M�C��y���@�}�o��1

������

��9:42(2)

�����}�{���G�A�|�[�g�}�s�E��ד��{���s

��9:45

�i��

�o�����F2013/04/11

���v���ԁF3��

�����z�F130�~

����ځ@�܂�

�P�R�F�P�T�@�@

������H�ׂĂ��y�Y���܂�

����đ҂��܂�

�S�R�����@�@�@�K��

�P�W�F�R�T�@�@�������ƒ����܂����@��������

�������@

�@����T�������E���Q�E�R��

���߂̃`�F�b�N�C��

�P�Q�F�P�T�@�@

�����O�Ȃ̂ł����ƃN�b�L�[����

��x�݂��Ă܂�

�u�ʕP�̊ԁv�ɕ��݂��ꂽ�T�����[���́A�傫�ȑ��ƃX�e���h�O���X�̓V��A�F�N�₩�ȃ^�C���̏��������ŁA�u�A�[���f�R�v�̃f�U�C������ɂ��Ă��܂��B

�@�T�����[���̖��̂Ƃ���A��������̓�����������邽�߂ɁA�V��ƂƂ��ɉ������K���X�ŕ�����Ă���A�����͓S���ɂ���Ďx�����Ă��܂��B

�@�V��ƍ����̊Ԃɂ́A�����͗l�����܂ꂽ�p�̑������{����Ă��܂��B

���w���Ԃ́A�ٓ��E�뉀�����킹�ĂS�O�`�U�O�����x���Ƃ肭�������B

���w���Ԃ́A�ٓ��E�뉀�����킹�ĂS�O�`�U�O�����x���Ƃ肭�������B �i�����u�₷�炬�v�́A�ߑO�X���R�O���`�ߌ�S���̉c�Ƃł��B

�i�����u�₷�炬�v�́A�ߑO�X���R�O���`�ߌ�S���̉c�Ƃł��B

945

��s������������E�E�E

�P�S�F�P�X�@�@��

�M�C

��13:58(7)

���i�q�V���������܂U�T�O��

��14:39(21�E22)

�i��

�o�����F2013/04/12

���v���ԁF41��

�����z�F4,080�~

���ā@�����͏I���ɋ߂Â��E�E�E�E

�M�C�w�@�@�P�R�F�R�T

������

���������Ȃ��_�O�ł����@�@�@�P�P�F�T�T

�����͓������̂��炵�������ł�

700�~���Q

���������܂��@�@�P�P�F�S�R

�����̒����@�@�@�P�O�F�S�W

���̍�������̌i�F�͌��[�߁@�@�P�O�F�R�W

�H��̂�т肵�ā@���낻��`�F�b�N�A�E�g

�P�O�F�R�T

�t�����g

����

�A�W�̊���

�Ƃ��

�킳

���̕�

����

�t���b�V���I�����W�W���[�X

������哇�s���̘A���D

����ځ@����

�|�̕��@

�z�^���C�J�E�������E�ڂ��ӂ��E�|�k�E�h�q�|���X

�g����

���G�r�V�Ղ�E�P�E�X�i�N����ǂ��E������

���̕��@�@�O�_����

�ԍ�̗����u�ԍ��K���v�v���f���[�X�ɂ��a�����̃M�������[���X�g�����ł��B

�������������͋C�̃o�[���E���W�A���A���X�g�����t���A36�ȁB

�Ƌ�̓J�b�V�[�i�E�C�N�X�V�[�Ŕ����A�~�����O�Y�A����ꐭ�A�א�����̍�i���͂��߂Ƃ���M�C�n���䂩��̔��p�i��W�����Ă���܂��B

�[�H�@17:30�`21:15 ���R�[�X

| ���� | �@17:30�`19:30 | �y�E���E�j | �@17:30�`19:15 | |

| �A18:30�`20:30 | �A19:30�`21:15 | |||

| �����ɂ���ẮA�y�E���E�j�Ɠ���2�����E����ւ����̏ꍇ���������܂��B | ��2�����E����ւ����ƂȂ�܂��B |

����

�z�e�����A�N���u�n�E�X������Ȃ�M�C��y���}�o�فB

���͘p�A�哇�A�����A�M�C�s�X����]�ł���n��300���[�g������̌i�F�́A

�G�߂ɂ���ėl�X�ȕ\��������Ă���܂��B

�X�^�b�t�ɂ�鉷���Ȃ��ĂȂ��ƁA�{�̑f�ނ��ӂ�Ɏg�����R�[�X�����A�����āA

�S��70�u�ȏ�̃X�E�B�[�g�d�l�A������������̔��I�V���C�t���̂�������

�ґ�ȂЂƂƂ������߂������������B

�S���t��߁@�@�@

�E�G���J���e�B�[�����������Ȃ���

14:05 ���߂ł����^�N�V�[��

�z�e���Ɍ������܂��B

�V������980�~�@�G�r�P����

�Ƃ�닼���@980�~�Ȃ�@�@����ŁH�H

13:07-13:50

�����Â������@�@�@�Ō��1�Ȋm��

�P�R�F�O�O�@�@�M�C�w�O�@���y�Y�ʂ�

�����ɂ��܂���

�@���̌����́A���ڂ̎�����u���ÉÈ�Y�v�ɂ��A1931(���a6)�N�ɒ��H�A1932(���a7)�N�Ɋ������܂����B

�@�ʕP�́A���ʒ����ɒg�F�����郈�[���b�p�̃f�U�C������{�ɂ��Ă��܂����A�u��i�V��v(���肠�������Ă傤)�ȂǓ��{�̐_�Е��t�Ɍ����錚�z�l�����p�����Ă��܂��B�܂��u��v�̕������f�U�C�������������̒�����A�V���N���[�h�����Ō����铂���͗l�̒����ŏ����Ă��܂��B

�A����~�肽�Ƃ���ŏ�ԁ@�P����2�{

�w�r�����ł��邻���ł�

��t���@

�@�����݁E�G�r�E�@���R���E�R�E�ԕ�

�P�Q�F�R�W�@�@�@����Əo�܂���

�|�т��

���̒��

�����@�@�g���~�}�����@�@���`����

��̓�����������܂��@�@�P�O�F�S�T

�P�O�F�S�O�@�@�z�e���̏o���@�^�N�V�[����

������

�������E���E����

�{�^��

��

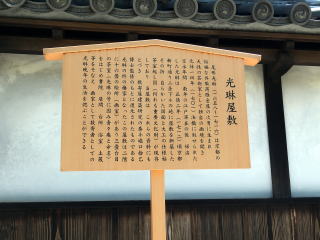

�@�N�_�t�̕\��́A1919(�吳8)�N�ɑn������A����(�₭������)�Ƃ��鑢��ɂȂ��Ă��܂��B

�@����́A���q���㖖���E�������㏉���̕��Ƃ܂��͌��Ƃ̉��~�ȂǂɌ��ꂽ��`���̂ЂƂŁA��ɏ�s�⎛�ЂȂǂɂ��g����悤�ɂȂ�܂����B

�@��{�̖{���Ɠ�{�̍T���ŁA����(�I��)�ƒj��(�r��)���A���@���̈ʒu�Ŋ����т��A��Ɂu�؍ȁv�܂��́u���ꉮ�v�̉������˂��Ă��܂��B

�@�{���́A��t�̉Ƃ̖�Ƃ��Ďg��ꂽ���߁A�a�l�̉�����W���Ȃ��悤�A����݂͐��Ȃ����̂Ƃ���܂������A���p�ʂ���̔���݂��A���J���Ƃ��Ă��܂��B

�@���݂́A�����Ɋ����ڂ��Ă��܂����A�Â��ʐ^�ł͊���(����Ԃ�)�Ō����������Ă�����̂������܂��B�����̎d�l���ύX���ꂽ�����͕s���ł��B

�@������ɂ���A����ɂ����ẮA�e�Ղɓ��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��E�l�̎�d���̗ǂ���������ϋM�d�Ȗ�ł���܂��B

�@�吳�����珺�a���ɂ����ẮA��E�y���A�ꉮ(���~�⌺��)�A�y���A�ʓ��̗m�فA�����Ē뉀�̂��ׂĂ������@��̉��~�\���Ƃ��Č������鎖��͌����đ����Ȃ��A���̈Ӗ��ł��A�N�_�t�͋M�d�ȕ����I�E���j�I��Y�ł���Ƃ�����ł��傤�B

�@���̌����́A1918(�吳7)�N�ɒ��H���A��1919(�吳8)�N�Ɋ��������u���c�M��v�̕ʑ��̈ꕔ�ł��B

�@�����́A���݂̋i�������͂���Řa�فu�i�فv�ׂ̗Ɍ����Ă��܂������A1953(���a28)�N�A���قƂ��ċq���Ɖ����z����ɂ������āA���݂̉��y�T�����̂�����Ɉڂ���܂����B���̌�A1981(���a56)�N�Ɍ��݂̏ꏊ�Ɉڂ���܂����B

�u���̊ԁv��u�t�����@�v�̂�����~�́A���ł͌��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂������A�����Ƃ��Ă͊�{�I�ň�ʓI�ȍ��~�ƂȂ��Ă��܂��B

�u�i�فv�Ɠ����悤�ɁA���~�̎�������L�������͂ޓ�����(���肩��Â���)�ŁA��r�I�n���Ȃ���ł����A�����I�ɒ|�⎽�h��̖؍ނ��g�p����ȂǁA�������������͋C�̂Ȃ��ɂ���i�ȉ��o���{����Ă��܂��B

�u�i�فv�Ɠ��l�A���K���X���q�Ȃnj���̂قƂ�ǂ́A���z�����̕��ł��B

�@�m�فu�����v�ɕ��݂��ꂽ���[�}�������́A1989�N�̉��z�̍ہA�����̕����Ō���̍ޗ��ɉ��߂��Ă��܂��܂������A�X�e���h�O���X�̑���e���R�b�^���̓��o���Ȃǂ́A���z�����̕��ł��B

�@���G��̗ǂ��⊊��~�߂̌��ʂ��l�����āA�����̎��͂ɂ́u�ؐ��̃^�C���v���~����Ă���ق��A���z�����͏��~���A���킹�ĂX��̒E�ߎ��Ɖ��ώ����~�݂���Ă��܂����B

�@�����ł́u�M������v���A����́u�E���̊ԁv�Ŏ��M�����u��v�l�G�}�v�̉f�扻(�ē�:�a������@�o��:�v����q�E�l�c�S���q�E���i���Y�ق�)�̍ۂɃV�[���̎B�e���s���܂���

�@�ʌk�͒����p���́u�`���[�_�[�l���v�Ɂu���I�d�グ�v�������ꂽ���[���b�p�̎R�����̑���ɂȂ��Ă��܂��B�������A�g�F�̕����ɂ̓T���X�N���b�g��̏���A�����̓V��ɂ͒����̂悤�ɒ|���p������ȂǁA�Ɠ��̋�ԂƂȂ��Ă��܂��B�g�F�e�̑����~���́A�Â������_�Ђ̒��Ƃ��A�]�ˎ���̔��D�̔����Ƃ������Ă���A���̒��ƒg�F�́A���{���z�́u���̊ԁv�Ɓu�����v�ɂ������Ă邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�L�����܂߂��e�����̑��̂����A�㉺�ɊJ���鑋�̗����̒��͓������ɂȂ��Ă��܂��B���̓����Ƀ��C���[�ő��Ɍq���ꂽ���̐����݂艺�����Ă���A���Ԃɂ���ď㉺�ɊJ���鑋�̓������X���[�Y�ɂ��Ă��܂��B

798

1400

700

280+370+330

480

630

1280

640*2

550

�P�S�F�S�O�@�@�i��w�@�G�L�i�J�t��

�V���@�X�O�O�~

�V����@1300�~

�P�Q�F�S�U�@�M�C�w�ɖ߂��Ă��܂����@�@

����

�ϕ��@�@�����c�̃I�����_�ρE���쓤���E�̉ԁE������n�E�Q�E���t�䂸

�o�X����̌i�F

�ՎU�E�E�E�E�E

�����͂���Ȋ���

10:46�@�M�C���@�K���[�[��

��ԏ��