��V�炪�f�����ŕ����Ă���ԁi����23�N�x�����3�N�ԁj�A�����Ɍ��w�X�y�[�X��݂��A�C���̗l�q�����J���܂��B

�����ɂ���Ă͎���ǂ̏C���≮�����̂ӂ������̗l�q�ȂǏ��̋Z���ԋ߂ɂ������������܂��B

�G���x�[�^�[�𗘗p����A����҂�Ԃ����̕��ɂ������w���������܂��B

�P�H��@�����̑�C�������闷�@& �e�F�s���H

���i�O���@�ϕ��Z�b�g�@680�~

���炵�E�ϕ��l�ߍ��킹�@680�~

�{�ѕٓ��@650�~

�����^�T�C�N���ŏ���܂�

���\���܂����@�P�T�F�O�W

����ځ@�܂�

JTB�̍H�v�@���������A�p�b�N��D����������G�Ȑؕ�

������

��9:39

�����}�{��

��9:43

�i��

��9:57(23�E24)

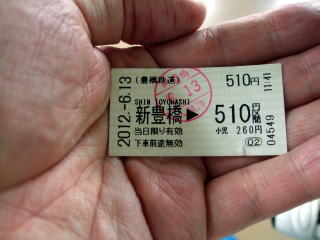

���i�q�V�����̂��݂P�O�T��

��12:59

�P�H

�o�����F2012/06/11

���v���ԁF3����20��

�����z�F15,640�~

11:46�@�����������s

�@�@�@���낻�남���ɂ��܂����@

�P�H���@12:57�@�@3���Ԃ̗�

�z�e���ɉו���a���Ċό��J�n

�_�˂��߂��ĊC�������܂��@12:50

�P�H�ό��̂��ׂāH

���x�@�@�P�R�F�T�T

�V��͍H�����̖��ŕ����Ă��܂�

���߂ɐ�グ�Ă���ց@14:23

�D��

����Ƌ��ʌ��@560�~

�n��L��

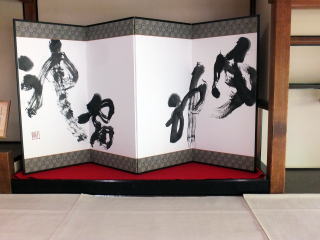

�@�u���P���H�@�v�ɂ�钆���̋Ȑ��͒뉀�̃V���{���B�����Ƒ��ۂɎ������̗]�C�ƍ��E�̒��߂���ۓI

�f�W�J���̃o�b�e���[������

�������o�����������Ȓ�̔z�u

����ƍ���܂����@�@�P�T�F�T�X

���ā@�{���̊ό��͂����܂Ł@�P�U�F�P�O

���ϘE���瑱������

�y���͑卬�G�������ł�

���������l��

��̊ۂ���@���ǁi�Ȃ��ڂˁj�i�S�ԘL���j�����ɍs�������ł�

���������ʂ��Ă���ƍH������ɓ���

�P�S�F�S�P

�H�����͑S���ʂ̃��[�g

�@�@�@���\�����ł���@���łɉ����̏�

���]�Ԃ�u���ā@�@�H�̖傩�����܂��@�P�S�F�R�O

�����ɈႤ�Ί_

���d�炫�̃z�^���u�N��

�悸�`�F�b�N�@�@�P�R�F�T�W

�ߓd��@�@�S�[���̃O���[���J�[�e��

�������Ɂ@

���V��

���ϘE

�����h��O

6��8���ɑ�V��哏����~�낵���͊���7��16�����瓖���̊ԁA���ʌ��J���̃��̈�n�E�ɓW�����܂��B

�W���ꏊ�͌��ݓW�����̍]�ˎ���A����������͊��ׂ̗ɓW�����܂��B

����5�N12���A�ޗǂ̖@�����ƂƂ��ɁA���{�ŏ��̐��E������Y�ƂȂ�܂����B

���E������Y�Ƃ́A�������������d�v�������ȂǂɎw�肵�Ă�����j�I�A���ՓI���l�̂�����̂̒����琄�E�B

�C�R���X�i���ۋL�O����Չ�c�j�̐R�����o�āA���l�X�R�̐��E��Y�ψ���Ő����Ɏw�肳�ꂽ���̂ł��B

���ݎw�肳��Ă��鐢�E��Y�́A�G�W�v�g�̃s���~�b�h�A�t�����X�̃x���T�C���{�a�A�����̖����̒���Ȃǂ�����܂��B

��������|�p�I���l�̂�����̂�A������ے�������̂���ŁA�P�H���17���I�����̓��{�̏�s���z���\����j�Ռ������Ƃ��ĕ]���܂����B

�P�H�邪���E��Y�ɓo�^���ꂽ�̂́A

�P�P�F�P�T�@���㗒�R�w

�J�ɂ��������@�����^�T�C�N����

���s����

��l���@�g

�L���w�O�@�@�@�@�@�P�P�F�R�T

�w�O�͓s��̂悤�ł�

���s�|�L��

�i�쒅�@�@�P�V�F�O�W

�P�Q�F�R�O

�Ă̗l�ȓ������ł�

�T�O�O���T

�S�Q�O���Q�{�Q�O�O���Q

�S�O�O

630+630+315*2

���y�Y

�U�O�O

630+530

400*2

1700*2

690-580+130+525+525+1260=3650

1400

������

�P�Q�F�T�R�@���É��w����^�N�V�[�łT�|�U��

�@�@�@�@�@�@1000�~

�{�ۍH�������w�����������̂ł����E�E�E

�{���͌����܂���ł���

�L��s���ό��@�P�S�F�O�O

�ē����

�P�Q�F�T�U

���̌i�F��10�N�Ԃ�@�@�P�R�F�P�X

�_�s�����������Ȃ��Ă��܂����@�@�P�R�F�R�Q

���s 14:53(11)

���i�q�V�����̂��݂R�O��

��17:06(21�E22)

�i�� 17:19

�����}�{�����}�E�O����s

��17:22 ������

�o�����F2012/06/13

���v���ԁF2����29��

�����z�F13,450�~

�P�S�F�T�R

���̃A���O���͈ꎞ�I����

| �@���R������Ɩ��Ƃ̉����z���Ɏp��������A�����S�U���[�g���A ���͖�U�D�S���[�g���l���̖{�������̌d���B |

| �@�ՍϏ@���m���h�E�@�ώ��̓��ŁA�������q������������ �`�����Ă��܂��B�͎̂l�V�����������z�u�����厛�Ƃ��� �h�����悤�ł����A�����̉����͉��m�̗��ŏĎ����Ă��܂��A ���݂ł͂P�S�S�O�N�ɑ����`���ɂ���čČ����ꂽ�d�����t���A ��t�������邱�Ƃ��ł��܂� |

�C�w���s�����E�E�E�E�E�E�E

�V���b�^�[�`�����X�@

��C�V�H�H�H

�Ԍ����H�ł����ɂ��܂�

�Ƃ�݃X�[�v�@�t�J�q��

���q�����̃I�C�X�^�[�u��

�\����P���ԑ��߂ā@�@�P�S�F�P�Q

������@�����ɂ������E�E�E

�@�@�@�@�@�@�ϕ�

�����h�ρE�֎q���ρE�������E��Γ�

������n�E�����I�E�̉�

����₷����[�ʂ�����s�w�Ɍ�������

�_���@�Ԍ����H

| �q�ϗ��� | ��ʁ@500�~ |

|---|---|

| ������ 300�~ | |

| �q�ϊ��ԁE���� | �E3��1���`10��31�� �ߑO10���`�ߌ�4��30���i�ߌ�5����j |

| �E11��1���`2��28�� �ߑO10���`�ߌ�4���i�ߌ�4��30����j |

|

| �N���q�ϋx�~ | 12��28���`12��31�� |

���m��

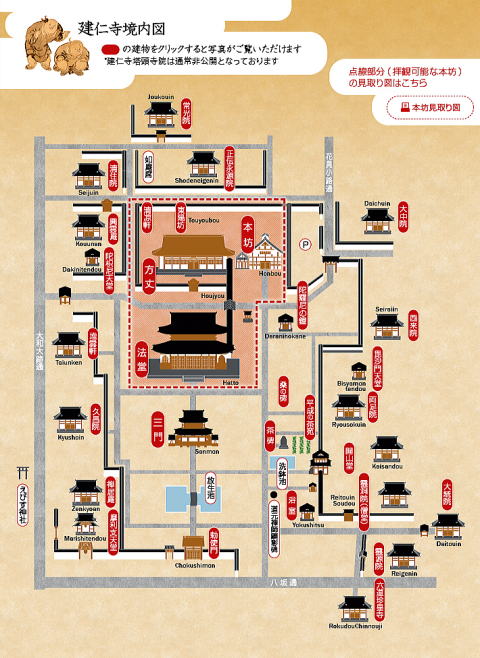

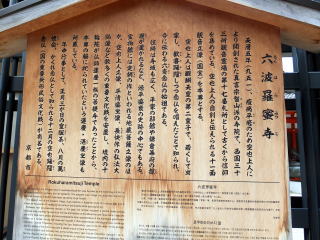

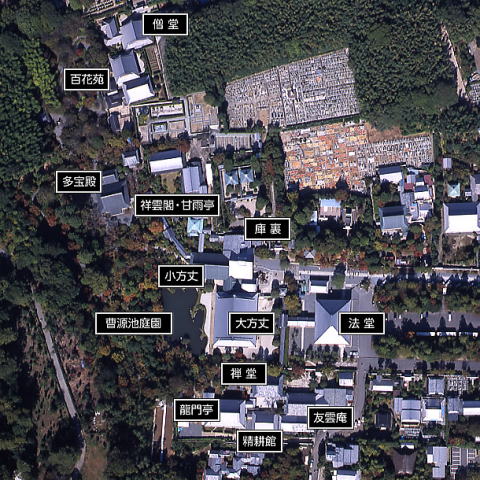

���{�ŌÂ̑T�@�{�R���@�\���m��

�@�ՍϏ@���m���h�̑�{�R�B�J�R�͉h���T�t�B�J��͌����ƁB

���q����̌��m�Q�N(1202)�̊J�n�ŁA�����͓����̔N������

���Â����Ă��܂��B

�R���͓��R�i�Ƃ�����j�B�����͒����̕S��R��͂��Č�������܂����B

�n�������͓V��E�����E�T�̎O�@���w�ł������A

��\�ꐢ���k�����̎����珃���ȗՍϑT��

����ƂȂ�܂����B800�N�̎����o�āA

�����T�̓���Ƃ��čL���l�X�̐S�̂��ǂ���ƂȂ��Ă��܂��B

�������ƐL�т���

���s�w�ɖ߂��ė��܂����@�P�U�F�Q�O

�O�����r�A���ʂ��w�\���������낵��

���������@�l��

�߂��ė��܂���

10���҂��Ă܂�

�{���]�Ԃ����ԗ��@�@�U�P�Q

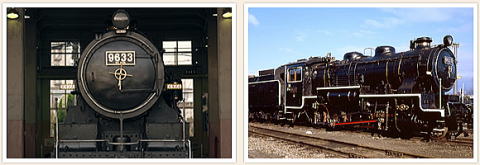

1938�N����1947�N�̊Ԃ�427�����������ꂽ���^�̋q���p�̋@�֎Ԃł��B���[�J�����̎���Ƃ��Ċ��܂����B

���ق̋@�֎Ԃ́A��{��k���ɏ������Ă������̂ő��s������207���L���ɂȂ�܂��B

�~���H���C�@�֎ԊقɁ@�^�N�V�[�ōs���܂�

900�~�@�@�@�@�P�S�F�P�T����

���㗒�R

��13:39

���i�q�R�A�{������

��13:51(32)

���s

�o�����F2012/06/12

���v���ԁF12��

�����z�F230�~

�����̔����@�@�X�C�J���g���܂���

���s�w�ɖ߂��ė��܂����@�@�P�S�F�O�O

�s��ŃJ�b�p�͂�����ƃl

�^���[�r���ŎP���w��

�������y�Y���@�@�@�P�R�F�R�O

���㗒�R�܂ŋA��܂�

�n�����@�@�n��܂�

���ɁE�E�E�E�E�E

���s���S�ҁ@�J���E�E�E�E�E

���܂ɂ͉J���ǂ��ł��傤

�J�̒�͂��炵�����ꂢ

�P�H�w��ʉ߂���@�̂��݁@����

�����낵��[�[�[

�V�����͋��s���w�̊ό��n���㗒�R�A�Ɍ��ՍϏ@�̑T���B

�������R��n�����A�V�����̐����ɍL����T�R�����Ȃǂ����Ă͋����n�ł������B

���̒n�͂��̐́A�h�эc�@�Ə̂��ꂽ����V�c�̍c�@�k�Òq�q���J�n�����T���E�h�ю��̐Ւn�ŁA�h�ю����p�₵����A�㍵���c���哴�䏊�c���A����ɋT�R��c�����̌䏊���c�B

����ځ@�܂�

����ɋ��s�֓�l�g

�z�e�����H

�P�H

��9:45

���i�q�V�����̂��݂P�Q��

��10:32(12)

���s

�o�����F2012/06/12

���v���ԁF47��

�����z�F5,230�~

9:50

10:53 �P�H�w�ɖ߂��Ă��܂����@�@���͏��ʎR��

���[�v�E�F�[�@�@4���@�@�P�P�F�R�R

9:45

���s

��10:57(33)

���i�q�R�A�{���E�T���s

��11:13

���㗒�R

�o�����F2012/06/12

���v���ԁF16��

�����z�F230�~

�z�e���ɉו���a����

���R�ց@�@�@�P�O�F�T�U

�L���S���@�V�L���w�@�@�@�P�P�F�R�V

���s

��10:09(11)

���i�q�V���������܂U�S�U��

��11:28(12)

�L��

���k��(4��)

�V�L��

��11:45

���L���S��������

��12:20

�O�͓c��

�o�����F2012/06/13

���v���ԁF2����11��

�����z�F7,640�~

�܂����܂����E�E�E�E�E

�P�O�F�Q�S�@�L��-����

�L��

��10:32

�����S�����{���������}�E�V�L���s

��11:22

���S����

��(11:23)

���k��

��(11:27)

����

�o�����F2012/06/14

���v���ԁF55��

�����z�F1,080�~

�L���|����

�L�삲�ē��Ɋ��ӂ��L���ɖ߂�܂�

�A�C�X�R�[�q-������

�@�@�@�@�P�[�L���t���Ă��܂�

�P�R�F�R�W�@�@����Q����I����

�@�@�@�@�@�@�@�L���w

�P�P�F�S�T���@�O�͓c���s��

�������Ă����Ηǂ��Ǝv���E�E

�Ƃ肠�������i���܂�

�P�Q�F�S�W

�P�R�F�P�Q

�l�����������ł��˂�

�[�H�́@�݂₱�݂��@��ʂ��ā@�@�n��̓s�z�e����

�c�C���͐l�����̃L�[�J�[�h

�z�e���������狞�s�w�z�[���������܂�

���N�F

�ē����

���̕�

�@�@�@�@�@�h�g�O��

�@�@�@�@�@�@���E���E��

�@�@�@�@����

��Ή֎q����̃}���l

�V�ʔK�E�L�n�R���E�W���R�C�V�E

�������ƒő����ݏĂ��@�~����Ă�

�����ρE�����E�싞�E�~�j�I�N���E�U��M

�H�O���@�@�~��

�ׂ₩�ȋC�����ƁA�v�������̋C���Řr���ӂ邤��i���A���y���݂��������B

�܂��A���育��ȃR�[�X�d���Ă��A���p�ӂ��Ă���܂��̂ŁA���ē��\���グ�܂��B

| �E����� |

5,250�~ |

| �E����Ȏ��i�R�[�X | 6,825�~ |

| �E����K�@�݂������� | 7,350�~ |

| �E�G�K�@������ | 9,450�~ |

| �E�����@�Ȃ��ނ炳���q�v�\��r | 12,600�~ |

| �E��x�@�q�v�\��r | 15,750�~ |

| �E�V�w���R�[�X | 7,350�~ |

| �E�X�e�[�L�R�[�X | 9,450�~ |

| �E��x�ٓ� |

2,625�~ |

�q�ō��݉��i�E�T�[�r�X���ʁr

��P�l

8�K�G���x�[�^�[���̌��w�R�[�i�[����

�P�S�F�S�X�@�G���x�[�^�[���猩���Ί_

���݂���

���̋��@�@�@�P�O�F�R�O

�W���X�~����

5000�~�R�[�X

D�T�Q�@�S�U�W�@

1943�N����1946�N�̊Ԃ�285�����������ꂽ����^�̉ݕ��p�@�֎Ԃł��B

�펞���ɐΒY���̊C��A��������ɂȂ�AD51�`��1,000t�̂�����͂ł͑��肸�A

1,200t��ڕW�ɐv���ꂽ���̂ł��B

���ق̋@�֎Ԃ́A�P�H��k�C���Ȃǂɏ������Ă������̂ő��s������245���L���ɂȂ�܂��B

���]�Ԃ�ԋp����

�g���b�R����w�@�@�W�I���}�W����

�P�R�F�P�P�@�@�n�����͌j��ɂ����鋴�ł�

�����Ɂ@���邻�@�@580�~���Q�@

12:01

�P�O�F�R�Q�@���s���@

�̂��݂P�Q������������

�H���i�����ǂ��j

�P�V�F�Q�W�@�����A��

����_��

�P�O�O�O

630

420

�P�O�O�O

�U�T�O

�P�W�X�O

�U�R�O�{�T�R�O�{�T�O�O

| M | YA | T | �V���� | |||

| 6��11�� | �i�� | ��9:57(23�E24) | �̂���105�� | �o�����F2012/06/11 | ||

| 11:00 | ���i�q�V�����̂��݂P�O�T�� | 7����4��ABC | �i��-�P�H�@�R�� | ���v���ԁF3����02�� | ||

| 12:00 | �P�H | ��12:59 | 7����4��ABC | �����z�F15,510�~ | ||

| 13:00 | �D�É����w | �z�e���ɉו��a�� | ��Ԍ��@ | �ό��ē��Ł@ | ||

| 14:00 | �P�H�|�i��@�e1�� | �����p�X�|�[�g�w���@800�~�� | ||||

| 15:00 | �P�H�錩�w | �P�T�F�O�O�|�P�U�F�O�O | �����^�T�C�N���@�����@�ό��Z���^�[�� | |||

| 16:00 | �z�e���� | |||||

| 17:00 | �H�� | �z�e�����q�P�H | ||||

| �V���O��3 | T | |||||

| 6��12�� | �P�H | 7:00-�H�� | ||||

| 7:00 | ���s | 7:45�� | ||||

| 8:00 | ���ʎR | |||||

| 9:00 | ��掛 | 9:45�@�̂���12 | �U����17DE | �̂���12 | ||

| 10:00 | 10:32�@���s�� | �P�H-���s�@�Q�� | ||||

| 11:00 | �ߓS���s�w�@�ו� | �U����17DE | ||||

| 12:00 | ||||||

| 13:00 | ||||||

| 14:00 | ��16:44 | |||||

| 15:00 | �̂��݁@�@�P�� | ���i�q�V�����̂��݂P�R�Q�� | ||||

| 16:00 | �̂��ݎ��R�� | M���R�� | ��17:32(12) | |||

| 17:00 | 1-3���� | ���s | ||||

| 18:00 | ||||||

| 19:00 | �z�e���� | �ߓS���s�w | ||||

| �H�� | �c�C���{�V���O�� | |||||

| 6��13�� | ���s-�L�� | ���s-�L���@�P�� | 12:09���s�� | |||

| 13:00 | �Ђ��莩�R�� | T���R�� | 13:28(12)�L���� | |||

| 14:00 | ���s | �̂���234�� | ���k��(4��) | |||

| 15:00 | 15:26�@�̂���234�� | �S����19DE | �z�e�� | ���s-�i��@�Q�� | 13:45�V�L���� | |

| 16:00 | 17:36�@�i�쒅 | �L���H | 4����19DE | ���L���S�������� | ||

| �A�\�V�A�L�� | 14:20�O�͓c���� | |||||

| 6��14�� | �L��-�i�� | �L���|�i��@�P�� | ���v���ԁF2����11�� | |||

| T���R�� | �����z�F7,840�~ | |||||

�W�F�Q�U�@�@��掛�֏o��

�~�R�����́@�}�����

�Ε����H�i�����ׂ��������j

�@�Ε����H�Ə����������ȊX���̉��A��2m�قǂ̏��H�B�Ε����H�́A���̂Ƃ���̕��������ׂ����B�ߔN�A�������Ώ�ƂȂ����B���̐Ώ�̐́A�s�d�̋O���ɕ~����Ă����~���̃��T�C�N���B�����Ƌ��s�炵�� �����Ԍ��̗��ق⏬�������ȂǕ��сA�ł������ꂽ�[���̓��͋�������킦��l�C�̓��B

���̖傪���ʂ̂悤

�ێR�����ɏo��

�P�R�F�P�P

�l��ʉԌ����H�ɂ���_����͒��i�������肫�Ă��j�ł��B

��͒����͍]�˂̒����ɋ_�����ԊX�ւƕϖe���Ă䂭�Ƃ���

���b���ł��Ȃ��݂̑�Γ����������p���Ă������ƂŗL���ɂȂ������ł��B

��͂̋��ړ���͖�h���w�Z�̏���Z���ł������������ł��B

����ځ@�܂�

�P�ƍs���@�g

�����o��

���ʎR

��掛

��������̂Ł@��Ɉ�掛�ɍs���܂�

�W�F�Q�Q

�W�F�Q�S�@

�P�H�w�o�X�^�[�~�i��

�@�@�@�@�@�f�U�[�g�@�@�@�}���S�[�X�[�v

�^�s�I�J����ʁE�t���}�[�W���u�����@�@

�@�@�@�@�O��

�q�������z�E�����̂��Ђ���

��������i

���q���ꑾ����

�V�R�o�C�L

�g�E�����R�V�^��

�}���E��������傤�̔~����

�@�@�@�@�@�z����

�@�������C�V�^��ˍ��ݥ�劋�ł�

�~�Z�E�W�����T�C

���c�ɂ��������

�P�H�w�O�@�o�X�^�[�~�i���@�@�R�z�d�C�S���w

���m�ے��ǁi�S�ԘL���j

�G���x�[�^�[�����肽8�K�W����

����ʂ�@�P�H�w����

���̓��̌������ɂ͏�����

���̖��������@�j��

�l�����܂���˂�

�L���|�L���|�L��

���}�i��w

���]�Ԃ�ԋp���ā@���s�w�ɖ߂��ė��܂����@�@�P�R�F�T�O

���_����_

�@��

�o���}

�{�V

�_���}

�Z�g������

�P�O�F�S�T

�Ȃŋ��@�@��R���łĂ��܂���

�������s�ɗ��s�������u�ގU�̂��߁A��l����\��ʊω��������݁A�䕧���ԂɈ��u���Ďs����I�����A�|�t�̘@�Ђ̔@�����蒃�𗧂Ē��֏��~���ƌ����z����ꕧ�O�Ɍ���������a�҂Ɏ����A����x�O���������Ă��ɕa������߂�ꂽ�Ƃ����B�i���݂��c�����Ƃ��ē`���A�����O���Ԏ��^���Ă���j

�Z�g�������́A�V���T�N�i951�j��q�V�c���c�q�������l�ɂ��

�J�n���ꂽ������P�V�Ԗڂ̎D���ł���

�P�O�F�P�U

�Ւr��

�O���ځ@�@����

���s�@��l�g

�����ꂽ���s�w�@�@�����@�����^�T�C�N���Ŋό��ł��܂�

�����������̊����L������

���g���̊Ð|����

���؊�

�U�[�T�C�E�Ђ���

�S�̓I�ɂ������肵�����t���ł���

�ߓS���s�z�e���@

�W�I���}

C612

1947�N����1949�N�̊Ԃ�33�����������ꂽ��^�̗��q�p�@�֎Ԃł��B�{�C���[�ƈꕔ�̕��i��D51�`�̂��̂����p����A�斱���̓��Y��Ƃ��y�����邽�ߎ������Y���u���͂��߂č̗p����A���}��ԂȂǂ���������܂����B

���ق̋@�֎Ԃ͐��⎭�����ɏ������Ă������̂ő��s������258���L���ɂȂ�܂��B

12:16 �����ɂ��܂����@�@�@

�n�����Ɍ�������

�@�J�̒��@�J�b�p���ӂ���

���������̂Ł@���U�����Ԃ��܂�

�Ȃ��炩�ȏ��ɂȂ��Ă܂�

�P�S�F�O�W�@�P�H�w�ɖ߂��Ă��܂����B�@

�A�[�P�[�h�@���X�X

�z�e���ɉו������ɍs���ā@���s�g�ƍ���

�P�S�F�R�S

�P�R�F�Q�O�@�A��̃��[�v�E�F�[

�J�ł�

| �P�H�Q | ���s�P�R�E�L���E���� | ���y�Y | ||

| 6��11�� | JTB | 147,240 | ||

| �P�H | M��-�i��@ | 130 | ||

| Y��-�i��@ | 130 | |||

| T��-�i��@ | 130 | |||

| �ٓ��U�W�O���Q�{�U�T�O | 2,010 | |||

| �P�H��E�D���@760*3 | 2,280 | |||

| �َq | 800 | �� | 400 | |

| �[�H�@��x | 24,255 | |||

| ���E�܂� | 2,180 | |||

| �}�b�T�[�W | 4,500 | |||

| 6��12�� | M�悤����R�S�O���T | 1,700 | �� | 1,700 |

| ���s | Y�悤����R�S�O���T | 1,700 | �� | 1,700 |

| �` | 420 | |||

| �������@�� | 1,575 | |||

| ��630+580 | 1,210 | �� | 1,210 | |

| �悤���T�Q�T���Q�{�P�R�O | 1,180 | �� | 600 | |

| ������ | 1,280 | |||

| �P | 1,100 | |||

| �p�� | 1,240 | |||

| ���邻�� | 1,160 | |||

| �[�H�@�l�� | 16,500 | |||

| �V����500*2 | 1,000 | |||

| T���s-���㗒�R�Q�R�O���Q | 460 | |||

| Y���s-���㗒�R�Q�R�O���Q | 460 | |||

| ���E���� | 1,240 | |||

| �r�[���܂� | 754 | |||

| �����^�T�C�N�� | 2,000 | |||

| ���܂��ڂ� | 525 | �� | 525 | |

| T���������� | 525 | |||

| �~���H�S�O�O���Q | 800 | |||

| �^�N�V�[ | 600 | |||

| �^�N�V�[���s�w�܂� | 900 | |||

| 6��13�� | �����^�T�C�N�� | 2,400 | ||

| ���s | ���@�ڂ��� | 1,400 | ||

| �L�� | �� | 3,700 | ||

| �����@��t�T�O�O���Q | 1,000 | |||

| �Z�g������M | 600 | |||

| ���m���T�O�O���Q | 1,000 | |||

| ���������� | 525 | |||

| �n�܂イ | 630 | �� | 615 | |

| ���n�@�Ђ���630.530.500 | 1,660 | |||

| �������R�P�T���Q���َq | 1,890 | �� | 315 | |

| �َq | 1,160 | �� | 1,160 | |

| Y�i��-�� | 130 | |||

| M�i��-�� | 130 | |||

| �[�H�i�� | 1,290 | |||

| ��z | 1,400 | |||

| 6��14�� | �L���|�O�͓c���T�R�O���Q | 1,060 | ||

| ���� | ��Q��� | 500 | ||

| �^�N�V�[ | 2,600 | |||

| �����낤 | 1,000 | �� | 600 | |

| ������ | 1,890 | |||

| �C�V����ׂ� | 650 | 300 | ||

| �ԕ� | 1,000 | |||

| �L��-���� | 1,080 | |||

| ����-�L�����Z | 3,470 | |||

| 254,149 | 9,125 | |||

�^�N�V�[�ʼn���

���C�@�֎ԐF�X

| M | YA | T | �V���� | |||

| 6��11�� | �i�� | ��9:57(23�E24) | �̂���105�� | �o�����F2012/06/11 | ||

| 11:00 | ���i�q�V�����̂��݂P�O�T�� | 7����4��ABC | �i��-�P�H�@�R�� | ���v���ԁF3����02�� | ||

| 12:00 | �P�H | ��12:59 | 7����4��ABC | �����z�F15,510�~ | ||

| 13:00 | �D�É����w | �z�e���ɉו��a�� | ��Ԍ��@ | �ό��ē��Ł@ | ||

| 14:00 | �P�H�|�i��@�e1�� | �����p�X�|�[�g�w���@800�~�� | ||||

| 15:00 | �P�H�錩�w | �P�T�F�O�O�|�P�U�F�O�O | �����^�T�C�N���@�����@�ό��Z���^�[�� | |||

| 16:00 | �z�e���� | |||||

| 17:00 | �H�� | �z�e�����q�P�H | ||||

| �V���O��3 | T | |||||

| 6��12�� | �P�H | 7:00-�H�� | ||||

| 7:00 | ���s | 7:45�� | ||||

| 8:00 | ���ʎR | |||||

| 9:00 | ��掛 | 9:45�@�̂���12 | �U����17DE | �̂���12 | ||

| 10:00 | 10:32�@���s�� | �P�H-���s�@�Q�� | ||||

| 11:00 | �ߓS���s�w�@�ו� | �U����17DE | ||||

| 12:00 | ||||||

| 13:00 | ||||||

| 14:00 | ��16:44 | |||||

| 15:00 | �̂��݁@�@�P�� | ���i�q�V�����̂��݂P�R�Q�� | ||||

| 16:00 | �̂��ݎ��R�� | M���R�� | ��17:32(12) | |||

| 17:00 | 1-3���� | ���s | ||||

| 18:00 | ||||||

| 19:00 | �z�e���� | �ߓS���s�w | ||||

| �H�� | �c�C���{�V���O�� | |||||

| 6��13�� | ���s-�L�� | ���s-�L���@�P�� | 12:09���s�� | |||

| 13:00 | �Ђ��莩�R�� | T���R�� | 13:28(12)�L���� | |||

| 14:00 | ���s | �̂���234�� | ���k��(4��) | |||

| 15:00 | 15:26�@�̂���234�� | �S����19DE | �z�e�� | ���s-�i��@�Q�� | 13:45�V�L���� | |

| 16:00 | 17:36�@�i�쒅 | �L���H | 4����19DE | ���L���S�������� | ||

| �A�\�V�A�L�� | 14:20�O�͓c���� | |||||

| 6��14�� | �L��-�i�� | �L���|�i��@�P�� | ���v���ԁF2����11�� | |||

| T���R�� | �����z�F7,840�~ | |||||

�Ƃ肠����������������ė��܂���

�H�̖����Ɂ@���͊��������痈�܂�

���s�^���[�������܂�

�X�U�R�R�@

1913�N����1926�N�̊Ԃ�770�����������ꂽ�������\����ݕ��p�@�֎ԂŁA���{���ŏ��ɗʎY�������̂ł��B

���z�̋}�Ȑ��̗��q��Ԃ���������܂����B

���ق̋@�֎Ԃ́A�b�{��x�R�ɏ������Ă������̂ő��s������267���L���ɂȂ�܂�

�A���t�@�x�b�g���t���O�̌^�ԁ@�@���ւ͂R��

����

�A���j������

�����S���W�����ā@�@�P�W�F�T�O�@�@�@�@

C581

���S�Ҍ����Ɂ@�n������n���Ă݂܂�

��x

����̓�

�P�H���q�z�e��

������l�����o������̂Ł@�V���O���O�����ɂ��܂���