部屋から京都駅を望む 夜景

| H23.11.28 | 新幹線 | 25000 | |

| ホテル(楽天) | 19000 | ||

| 大藤 | 2100 | 620 | |

| レンタサイクル | 700 | ||

| 智積院 | 500 | ||

| ハンカチ・カレンダー | 2800 | 1400 | |

| 聖 | 1050 | 525 | |

| 昼 | 1000 | ||

| スコーン | 1000 | ||

| 夕飯 雅六 | 2500 | ||

| 朝食用 | 900 | ||

| H23.11.29 | レンタサイクル | 1500 | |

| わらび餅 | 1200 | ||

| 金閣寺 | 500 | ||

| 昼 | 1150 | ||

| 仁和寺 | 500 | ||

| ちりめん | 840 | ||

| 麩 | 640 | 320 | |

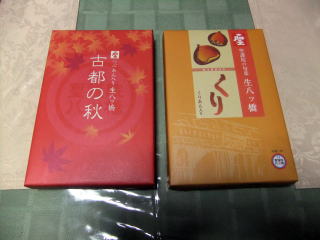

| 菓子 | 1388 | 1388 | |

| よーじや | 710 | 710 | |

| つるし人形 | 1050 | ||

| ストッキング | 735 | ||

| しるこ 262*7個 | 1834 | 524 | |

| ハンカチ | 1050 | 525 | |

| 七味 | 840 | ||

| ニシン | 1260 | ||

| 夕食 四川 | 3800 | ||

| 朝食用 | 900 | ||

| H23.11.30 | 宅配 着払い | 1200 | |

| 電車 | 210 | ||

| お茶 京煎堂 | 950 | ||

| 菓子 | 525 | 175 | |

| 昼 天の川 | 1980 | ||

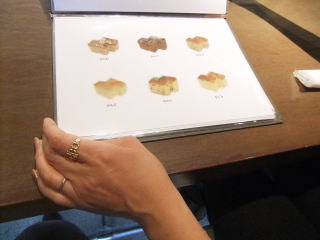

| 生麩 | 800 | 400 | |

| 千枚漬け | 1260 | 630 | |

| 夕食用 | 1976 | ||

| 85348 | 7217 | ||

1976

1200?

14:40 四条駅

海老芋の旨煮

13:30

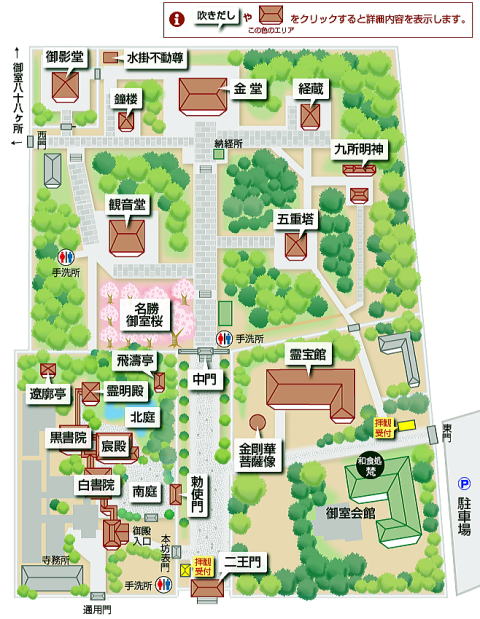

金堂

案内より

夕佳亭(せっかてい)は江戸時代の茶道家金森宗和が建てた数寄屋造りの茶室です。

全てが個室です

6時の予約です

五重塔

名古屋

↓10:47(16)

↓JR新幹線こだま637号

↓11:38(14)

京都

出発日:2011/11/28

所要時間:51分

片道金額:5,240円

840

タピオカのココナツミルク

お粥

前菜 エビ・木耳

15:35 無事自転車を返却して ホテルに戻ります

本日は6時間の観光でしたお揚げ丼膳 1150円

きのこ丼膳 1150円

撮影ポイントはなかなか退いてくれません

ご飯

炊き合わせ 和え物

団体様ご一行が・・・・

10:54

名古屋でお別れして 一人旅・・・・

一力です

プリンのセット 950円

ほうれん草と帆立のクリームソース

15:14 東本願寺が近くなってきました

14:41 北野白梅町駅

煎茶セット 980円

どの茶器で出されるのでしょうか

お食事処がありますので

嵐電沿いにのんびり

観光客の方に撮っていただきました

10:31

JR 二条駅 駅舎が良いんです

10:03

4時過ぎ 小腹が空きました

H23年11月28-30日

ホテル近鉄京都駅1

いただきました

525*2

262*4

525*2

新幹線撮影は難しい

手作り豆腐 吉野あんかけ

京のお野菜コース 1980円

外からテーブル席が見えましたので

京の和膳食堂

天の川

先斗町に入りました

京都南座 本日初日だそうです

舞妓さんも走る もうすぐ師走

10:36 四条通り 祇園までお散歩

9:57 今日は電車で四条まで

三日目 晴れ

京都駅に戻ります

なぜか都ホテルにセント君がいました

牛肉と野菜の炒め

天ぷら エビ・白身魚

15:25 京都駅も見えますし

15:18 ここまで来ればもう安心

14:43 下りが続きます

15:06 四条大宮駅

玉露 1150円

12:37 本坊表門から入ります

勅使門

12:03 まずはお昼ご飯を食べます

等持院駅

金閣寺からは下りで良かった 楽

やはり見頃はこの人出です

9:41 東本願寺

ここから緩やかな上りの始まり

駅 9:56

塩小路通りから見えるタワー

9:34

9:19 グランヴィアをぬけて

二日目 晴れ

16平米と少し狭いのですが・・・

ホテル近鉄京都駅

ろうそくより小さい 巨大ツリー

火が灯ったろうそく

案内より

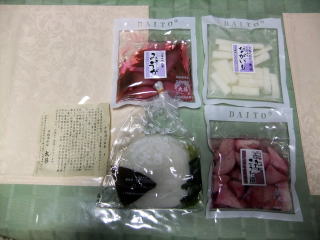

元祖千枚漬け 大藤

案内より

| 智積院は、五百仏山 根来寺 智積院と称し、紀州根来(現・和歌山岩出町)にあった真言宗の巨刹根来寺の学問所として、 室町時代の初期に長盛−ちようせい−と言う学僧によって創建されました。 以来、真言宗の学問の寺として栄えましたが、戦国時代に豊臣秀吉に攻められ智積院は根来寺とともに荒廃してしまいます。 難を逃れた玄宥‐げんゆう‐僧正と学侶達は、苦難の末に徳川家康の寄進を受け現在の地に智積院を再興しました。 その後『近代師』と讃えられた中興大七世運敞‐うんしょう‐僧正の時代には、全国から雲集する学侶が1000人を超え、 その様は『朝粥をすする音が七条河原まで聞こえた』ほどであったと伝えられています。また仏法研鑚のみならず、八宗兼学、 諸学の道場として天下に『案内より学山智山』とも讃えられた智積院には、『智積院の昼寝』という言葉も生まれました。 これは、修行中に昼寝をしているような者でも勉強になると言う意味で、江戸時代の最高学府であった智積院の面目を 良く伝える言葉です。 明治期には、廃仏殷釈の影響によって再び苦難の時代を迎えましたが多くの僧侶・檀信徒に支えられ今日に至っています。 現在の智積院は、学問と修業道場としての伝統を守りつつ、真言宗智山派3.000カ寺の総本山として、 また仏法や弘法大師の教えを広く 社会に伝える真言密教密教の寺院として活動報告し、参詣する皆様をお迎え致しております。 |

案内より

講堂はかつて方丈と呼ばれていて、玄宥僧正が現在の京都東山の地に智積院を再興した折りに、徳川家康公より寄贈された祥雲寺の法堂が智積院

320*2

630*2

2100

340+370

13:56 ごちそうさまでした

デザート

シャーベットスイートポテト添え

12:09 スタートの一力に来ました

都ホテル京都 四川で夕食

一度見たいと思っていた作品に偶然出会えました

和紙と光のアート

11:52 仁和寺に到着

団体さんの間隙を縫って

何とか一枚

応永4年(1397年)、室町幕府3代将軍・足利義満が公家の山荘を譲り受け、

北山殿を造営したことが起源。

義満の没後、夢窓疎石を開山として臨済宗の寺院に改められた。

金閣は昭和25年に学僧によって放火され全焼し、

足利義満や観音菩薩像など多くの文化財が消失した。

その5年後に復元され、昭和62年には修復が行われ、昔日の輝きを取り戻した。

10:21

10:08

少し迂回して 10:28

エレベーターホールの自販機

麩まんじゅう

味噌汁 香の物

生麩の佃煮

ミルクティー 1100円

夕食前ですがお茶を

案内より

きぬかけの路を通って今回の一押し 仁和寺へ

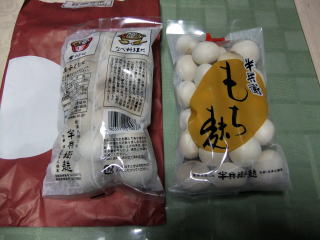

お土産

840

535

さあ帰りの時刻が・・・・・・

京のひこぼしコース 1980円

南座は、元和年間(1615〜1623年)京都四條河原に公許された7つの櫓の伝統を今に伝える唯一の劇場です。

四条通りをはさんだ7つのうち、明治を迎えたのは2座のみで、明治26年に北側芝居も廃座となり南座だけが

歌舞伎発祥の現在地に残りました。明治39年(1906年)白井松次郎、大谷竹次郎兄弟の松竹合名社が経営に当たります。

そして大正2年に改築。さらに昭和4年、由緒ある櫓を備えた桃山風破風造りの豪華な劇場を竣工させ、

以来激動の昭和期を通し京阪の代表劇場として多様な演目を取り上げました。

取り分け京の年中行事となった歳末の吉例顔見世興行は戦中も一度も絶えることなく続けられました。

案内より

おてがるコース

四川でお手軽にお召しあがりいただけるディナーコースです。

期間:2011年12月1日〜2012年2月29日

13:37 お茶にします

14:30 妙心寺

14:28 妙心寺駅

1時間の見物でした

遠くの山も目に焼き付けて

中門を通って

仁和寺

12:35 仁王門

11:30出発

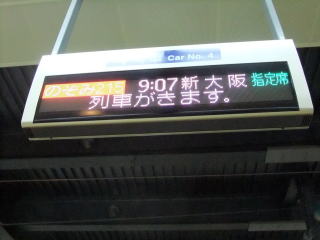

青物横丁

↓8:48

↓京急本線

↓8:53

品川

↓9:07

↓JR新幹線のぞみ215号

↓11:21(13)

京都

出発日:2011/11/28

所要時間:2時間33分

片道金額:13,450円

自転車で巡る人もかなりいます

上るの??

案内順に進むと出口に出ました。

案内より

夕佳亭(せっかてい)

11:25 45分間の見物でした

鹿苑寺(ろくおんじ):金閣寺(きんかくじ)

麩箱膳 清水 2500円

生麩の田楽

店の前 道路工事の騒音で聞こえない

今頃? 空気入れてるし

とりあえずお昼にします

品川駅

840

1260

三色生麩と茄子の田楽

鴨と九条ネギの小鍋仕立て

海老芋の田楽

お造り2種

結構ランチを食べられる店があるんですね

ぐるーーっと廻って 戻って来ました

建仁寺を左折

犬矢来

11:40 祇園 花見小路をお散歩

10:55 京煎堂で お茶します

八坂神社

中国料理「四川」

案内より

イイ感じのサイクリングロード

銀河泉

10:54

参考マップ

金閣寺から仁和寺に向かいます

自転車で走りながらの景色

9:30 レンタサイクル店出発

5時でまっ暗

ホテルの割引で3800円

1388

525*2

のぞみ 238号 15:42

ホテルのロッカーに荷物を取りに

待合室が混んでいましたのでホームへ

14:47 京都駅着

赤だし ご飯 香の物

旬菜 盛り合わせ

14:25 さて一服しましたから出発しますか

煎茶

御室の桜

きれいな紅葉に大満足

金閣寺に到着 中学の修学旅行以来46年ぶり・・・

10:45

午前中に売り切れるので不安ですが

わらび餅 茶洛 購入出来ました

10:30

長ーーーい 通路

6時までゆっくりします。

お昼は何処にしましょうか・・・

仁和寺から分下がったところ

お茶に合うお菓子は・・・

見事な松が這っています

落ち葉もきれい

重厚なロビー

荷物を預けておでかけ

近鉄線の上に位置します

今はお店になっている 元お風呂屋さん

10:36

| ポークヒレカツサンドセット |

¥1,100

|

| エビサンドセット |

¥1,050

|

イノダコーヒー ポルタ支店

京都駅

しばらくでーす