| H23.7.14 | スイカチャージ | 3000 | ||

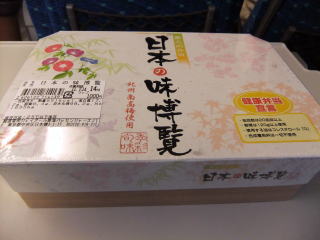

| 弁当 | 1000 | |||

| 東福寺-深草 | 150 | |||

| H23.7.15 | 名月院 | 300 | ||

| 東福寺 | 400 | |||

| 鰊そば | 750 | |||

| ひやしあめ | 250 | |||

| 茶ざんしょ | 1000 | |||

| 鰊 | 800 | |||

| 団扇 | 2400 | |||

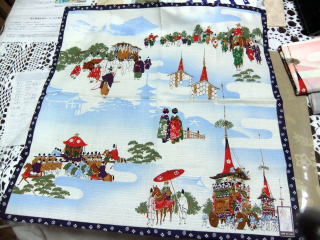

| ハンカチ厚手 | 1000 | |||

| ハンカチ | 500 | |||

| 小団扇 | 1500 | |||

| 金平糖 | 2212 | |||

| 箱 | 126 | |||

| 税金 | 386 | |||

| ケーキ茶 | 893 | |||

| 焼麩 | 1150 | |||

| よーじや | 780 | |||

| 夕飯用 | 1400 | |||

| 自転車 | 2300 | |||

| ふラスク | 630 | |||

| ? | 787 | |||

| H23.7.16 | タクシー | 2000 | ||

| 電車カード | 1000 | |||

| ちまき | 800 | |||

| うちわ2本 | 650 | |||

| 紫織庵 | 500 | |||

| 櫻 昼 | 2500 | |||

| 緑茶 | 1500 | |||

| あじゃり | 500 | |||

| 練り物 | 630 | |||

| 豚まん ミート | 620 | |||

| 生麩 | 840 | |||

| タオル2本 | 740 | |||

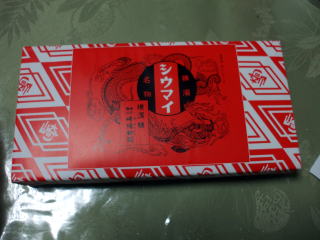

| 焼売 | 550 | |||

| 伊右衛門 | 0 | |||

| 伊勢丹 | 1130 | |||

| 宅配 | 1130 | |||

| 宅配 | 1260 | |||

| 40064 | 現地現金 | |||

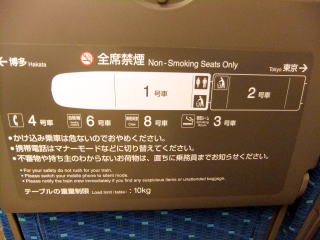

| 新幹線 | 24000 | 済み | ||

| ホテル | 10500 | JCB | ||

| マッサージ | 11025 | JCB | ||

| 85589 | * |

箸袋がしおり になるんです

狭い道

なにが始まるのでしょう

あっという間でしたね・・・お世話になりました

名古屋でお別れして 品川までまた一人旅

頂き物

伏見稲荷大社

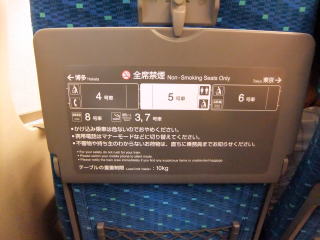

品川 10:07発

JR新幹線のぞみ221号

京都12:21(13)

出発日:2011/07/14

所要時間:2時間14分

片道金額:13,520円

H23年7月14-19日

京都アーバン1

もうすぐ京都 暑そう・・・

みどりの窓口が混んでいたので

1号車 指定席は諦め自由席に

一日目 快晴

今日は一人旅

あれっ 七条だって 逆でした

名古屋を過ぎたのでお昼にします。

品川で購入 1000円

レンタサイクルありは必須

アーバンホテル京都

名神高速南インターより約5キロに位置し

伏見稲荷・東福寺へも歩いて散策でき、

観光にビジネスに最適。駐車場も有。

京都南で新拠点となるホテルです。

13平米 ちょっと狭いかな

今時珍しい鍵

この暑さにもめげず

ホテル発見 徒歩5分なんですが

1時過ぎに到着

京都市立深草中学校

遠い昔 3年の2学期から卒業まで

| 1000 |

| 1500 |

| 2212 |

| 126 |

| 1150 |

| 780 |

| 650 |

| 840 |

| 740 |

| 8998 |

真昼の蓮

|

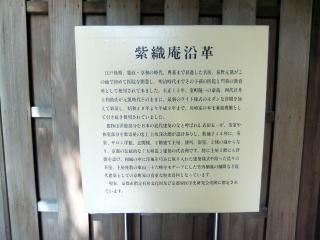

紫織庵ご案内〜建物様式紹介〜 |

|

500*3=1500円

祇園祭 団扇 300+350=650円

半兵衛麩 1150円

麩ラスク 630円

鰊甘露煮 800円

茶さんしょう 1000円

お土産色々

100*5=500

400*4=1600

いつの日か川床でいただきたいですね・・・・・

最後にお蕎麦を温めて頂きます。

お出汁が絶品でした。

10時現在の様子 まだまだ余裕の通行

アゲハチョウも暑いらしい

南観音山

二階の出口から鉾の飾りを運びます

放下鉾

南座

夕食はデパ地下で調達 結構豪華

はも寿司

竹田街道を南下して

祇園祭の鉾が飾ってあります

今日は宵宵山 とか へーーーっ 知りませんでしたよ

英国屋 京都駅構内

市松模様の見事な白砂

553*4=2212円 箱126円

ハモの梅肉・味の酢の物・ジュンサイ・

グラタン・満願寺唐辛子の揚げ物・あんかけ

今日の観光は終わり

寺町通りを四条駅へ 超混雑

何とか四条駅にたどり着き京都駅へ

可愛い団扇がいただけます

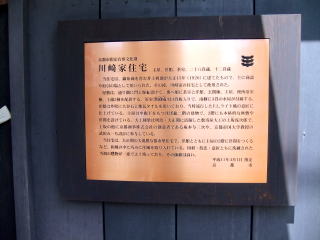

紫織庵

玄関は3ヶ所あり、客人用・家人用・使用人用と使い分けられていました。

一階洋間は武田五一(京都帝国大学建築学科初代教授)がフランク・ロイド・ライトの建築を参考にして設計し、旧帝国ホテルと同様の外壁の石灰岩とタイルが貼られています。内部は濠天井に寄木貼り床、電熱式暖炉を設け、内装の木部はすべてチーク材が使用されています。

屋上は祇園祭の山鉾巡行を見るための当家専用の「鉾見台」となっています

あまりの暑さに一休み 10:30

ちまきを買いに再び出ますが・・・

どこまで行ったのかな・・・・

| 『京・鴨川 懐石 櫻』 |

|

1.桜点心(昼のみ 6品) ¥2500 |

|

2.懐石 桜 (夜 14品) ¥10000 |

| 3.鱧のしゃぶしゃぶ(夜の懐石8000円以上のコースに付きます |

焼売 550円

練り物 630円

伊勢丹オミヤゲコーナーにて 8124円

500*3=1500円

1200*2=2400円

よーじや 780円

祇園祭 飾り ちまき 800円

非日常はここまで さあがんばるか

川床に出て鴨川を眺める 畳が火のように熱い

川床では5月と9月のみ利用可能です

鯛・飛竜頭・ねぎ・水菜

心臓破りの坂をゼイゼイと上り

おつかれーー

京都駅でお土産を買いますが、先ずお茶

開山堂・普門院

![]()

重要文化財 江戸

通天橋を渡って至る、別名常楽庵。もとの建物は1819(文政2)年に焼失し、1823年(同6年)、一条忠良によって再建され

屋上に閣を持つ類例を見ない開山堂で、正面柱間八間、内部は禅式瓦敷(四半敷)、祀堂は床高で開山国師像を安置します。

上層伝衣閣は正面三間、内部左右いっぱいに壇を設け、中央に阿弥陀、右に薬師、左に布袋像を祀ります。

前方天井は格子天井で、この縁から見る庭園は、四辺の眺望を借景にして格別です。

八幡山

お城のような急階段

家から家へ???

鉾

長刀鉾

宵山の準備だそうで

9時30分現在の様子 ガラガラ

鴨川 川床

タクシーで御池まで

三日目 猛暑

おにぎり 4種

ズイキの酢の物

自転車も無事 回収されずにありましたので

ホテルに帰ります

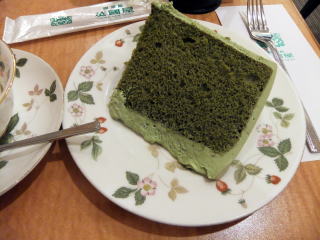

お茶とケーキ 893円

あんみつとコーヒー 1260円

抹茶のシフォンケーキ

五重塔(国宝)は、京都駅前のビルの林立する中で木造建築の美を際立たせてそびえたつ。

高さ57メートルの日本最高の塔で、寛永20年(1643年)に、徳川家光が再建奉納したもの。

講堂(重要文化財)にあるわが国現存最古の密教彫刻の一群や金堂(国宝)、大師堂(国宝)、

蓮花門(国宝)など見所も多い。境内は史跡に指定されている。

東寺は正しくは教王護国寺といい、平安建都の際、都の南玄関、羅城門の東に作られた。

後に空海が賜り、密教の根本道場(こんぽんどうじょう)とし、今に至る。

鎌倉時代前期 1601年(慶弔6)補修

目標が大きくて なかなか近づきません

日陰がないぞー

急に都会の景色

以外においしかった 鰊そば 750円

自転車を止めて

門を出て お昼にしますか

まだ東福寺の敷地内

土壁が良いですねぇ

次は東寺に行きます

もう真夏の雲

案内より

案内より

ここは頂上 更に階段でした。

一休みして おでかけ

龍谷大学前の交差点で合流

お出迎え 暑いゾ

JR奈良線 稲荷駅

疎水を渡ると 京阪 深草駅

伏見稲荷大社の鳥居が見えます

二日目 猛暑

エコな朝食

陸橋より 深草駅を望む

川沿いに見る 深草駅の電車

奈良線の踏切を渡ると

思い出の中学校を後に

伏見街道をのんびりサイクリング 自転車で走りながら撮影

広い校庭 昔のまま

日陰がないし

京阪電車

琵琶湖疎水 にかかる橋

案内より

15時32分 のぞみ

郭巨山 (かっきょやま)

京都 12:35(10)

JR奈良線・奈良行

↓12:37 東福寺

↓12:45↓京阪本線・中之島行

↓12:51 深草

出発日:2011/07/14

所要時間:16分

片道金額:270円

東福寺 来た電車に乗ったら・・・・

やっとの思いで 深草に到着

名神高速道路の下 約1km

未だ健在 六角校舎

どう見ても16角はありそうですが

3時まで休んで おでかけ

| * |

| * |

| * |

| * |

| * |

| * |

| * |

| * |

| * |

ひやしあめ 250円

北大門から半周近く回って

春・秋は大渋滞だそうです

豚まん ミートボール 620円

食前酒は さっぱり梅酒

刺身のお盛り合わせ

この頃

新町通りは大変な人混みだったそうで

11時30分 には間に合いませんね

御池から市役所前まで一駅

新町通り 準備中なので人手は少ない。

9:38

ジャスミン茶・水出し緑茶 750+750

出汁

昆布を60度で一晩煮るそうです

スイカのピーチソース・

アイスにのせたバターに火をつけて

さっぱりと 漬け物寿司

タクシーの運転手さんに教わって

紫織庵に行きます。

冬瓜と糸瓜

しんじょ

梵鐘

町屋が結構残ってますね